Le littoral de cette région est parcouru par de nombreux rentrants, qui, couplés à une marégraphie particulière, ont permis l’établissement d’une activité d’extraction du sel sur différents bassins, entre le nord de la Loire Atlantique et le sud du Morbihan.

Les activités paludières du sud Bretagne sont nées il y a de cela plusieurs siècles, profitant d’une géomorphologie du trait de côte adaptée à ce type d’activités. En effet, le littoral de cette région est parcouru par de nombreux rentrants, qui, couplés à une marégraphie particulière, ont permis l’établissement d’une activité d’extraction du sel sur différents bassins, entre le nord de la Loire Atlantique et le sud du Morbihan. Cette activité a très tôt constitué une économie primaire essentielle pour les territoires, qui ont profité d’une manne financière très importante grâce au commerce du sel. Au fil des siècles, en dehors d’une mécanisation accrue des moyens de déplacements des exploitants, de transports de la production et de la glaise, les technologies n’ont que peu évolué, et les pratiques contemporaines demeurent relativement similaires à celles du passé. Au-delà, la pratique paludière, exercée dans les marais salants, a conduit à l’émergence d’un socio-écosystème particulier, inféodé à ce milieu hyper anthropisé, alliant nature et culture autour d’un paysage unique. Une communauté de paludiers porte encore aujourd’hui ce patrimoine vivant, qui fait face à différents défis, mais qui a permis de sauvegarder ce milieu unique dans le temps. Au-delà de l’extraction du sel, les pratiques communautaires comprennent aussi d’autres activités liées à la nature (pêche dans les traicts et dans les étiers, poissonnage dans les vasières, apiculture, cueillette, chasse, …), mais également un ensemble riche de pratiques rituelles et festives ou encore de traditions orales et d’artisanat. Enfin, les marais salants constituent depuis toujours un laboratoire à ciel ouvert, et a été largement documenté, dans une démarche pluridisciplinaire, liant scientifiques et communauté. Les pratiques paludières de la région sont sensiblement uniques et diffèrent des autres pratiques d’extraction de sel de la façade maritime, notamment sur les plans techniques, ethno-linguistiques, et identitaires.

La communauté liée aux pratiques paludières du sud Bretagne est relativement diversifiée. Le cœur de l’activité est pratiqué par des paludiers professionnels, qui ont, pour certains, obtenu un diplôme spécifique (Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole, option saliculture) de la Chambre d’agriculture des Pays-de-la-Loire. Ceux-ci ont donc un statut d’exploitants agricoles (« quand on installe, on s’inscrit à la MSA » nous dit l’un d’entre eux), bien qu’ils exercent au sein d’un territoire soumis à la marée (de manière contrôlée). Les paludiers sont majoritairement locataires des salines dans lesquelles ils travaillent, généralement sous fermage. Un paludier explique : « j’ai commencé en métayage, et on s’est battu pour que le fermage devienne la norme dans les années 1970. On devait 33% de notre récolte en métayage, contre seulement 10% en fermage, tu te rends compte ! ». L’autre grande catégorie d’acteurs est donc constituée des propriétaires fonciers, dans leur diversité (et avec d’importantes mutations au fil de l’histoire), et les structures d’appui au maintien d’un foncier exploitable (gestion des digues, curages, réseau viaire, …). Les acteurs de la formation agricole, mais aussi de la médiation, de la valorisation patrimoniale et du tourisme constituent des groupes également importants de la communauté, au même titre que les structures socio-économiques, à l’image de la coopérative « les Salines de Guérande », des négociants divers, etc. Certains paludiers sont propriétaires de leurs salines, et quelques-uns pratiquent en qualité de double-actifs. Les chasseurs, pêcheurs et cueilleurs qui fréquentent le marais sont également à signaler. Les institutions muséales, de conservation, ou d’appui scientifique font aussi partie intégrante de la communauté. Enfin, le patrimoine vivant qui s’appuie sur les traditions paludières, comme la fabrique et le port de costumes traditionnels, ou encore les cercles celtiques sont à mentionner, « même si les fêtes sont en perte de vitesse ».

La pratique paludière au sein des marais de Bretagne sud suit des règles précises, même si « chaque paludier travaille d’une manière propre » nous explique Charles Perraud, ancien paludier. La pratique peut ainsi être détaillée par l’intermédiaire de la description de sa chaîne opératoire. Un ancien paludier explique : « j’ai creusé l’aspect technique pour acquérir le métier ». Cette partie présente donc le système technique et économique, les traditions, l’artisanat et les pratiques festives et sociales des groupes sociaux investis, les normes et identités présentes. Elle aborde aussi la relation à l’environnement local, et la construction d’un paysage unique, tout en exposant l’inscription de la pratique dans les théories du Développement durable.

La chaîne opératoire de la récolte du sel

L’outil de production et le contrôle de l’eau

La production de sel marin repose sur un phénomène physique quasi universel : l’évaporation de l’eau de mer et sa concentration en sels sous l’action du soleil et du vent. Ici, les hommes ont modelé de vastes étendues d’argile marine en tenant compte des niveaux des plus hautes et des plus basses mers. Sur les prairies du schorre ou baules, ils ont érigé des talus ou fossés le long de chenaux de marées qui isolent de la mer des bassins à la morphologie et aux fonctions spécifiques. Réserves lacustres, vasière et cobier, se distinguent de la saline, espace de production aux aménagements internes géométriques matérialisés par des levées d’argile ou ponts. « Il faut s’intéresser à tout pour bien gérer : sous-sol, faune, flore, météo, pratiques sociales, … » énumère un ancien de la coopérative.

La vasière assure trois rôles : réservoir, surface de chauffe ou d’évaporation et bassin de décantation. Par le passé, la vasière était utilisée comme piège à alevins et vivier à poissons (anguilles, mulets, plies, …).

Pour répondre aux fonctions fondamentales – stockage de l’eau de mer, évaporation, et décantation –, la vasière est architecturée et comporte un raie et un peluet ou coeur. « Gérer une vasière, ça s’apprend sur le temps long, il n’y a pas de recette miracle » indique un paludier, « il faut de l’observation ».

La quasi-totalité du bassin est occupée par le peluet. En période de saunaison, il est couvert de 20 à 30 cm d’eau. Elle s’y décante et chauffe donc avec facilité. Aux confins du peluet et du pied du talus de la vasière court une douve, le raie ou riage. Le raie augmente les capacités de réserve de la vasière. En outre, il collecte les sédiments résultant de la décantation des eaux marines et surtout de la décomposition des algues ou limu qui y croissent. La superficie d’une vasière varie d’une vingtaine d’ares pour les plus petites, de 3 à 8 hectares pour les plus grandes. La majorité des vasières dessert par gravité plusieurs salines, elles-mêmes sièges possibles d’exploitations fragmentées. Une telle disposition contraint les exploitants à une gestion spécifique et rigoureuse de l’eau et à des travaux d’entretien collectifs.

Château d’eau au-dessus du niveau moyen des hautes mers, la vasière reçoit le flux salé de golfes maritimes inondables nommés traicts, des étiers qui s’y greffent ou d’émissaires plus étroits qui les prolongent nommés bondres et bondereaux. À partir de mars, l’eau de mer est admise à la faveur des marées hautes de pleine et de nouvelles lunes en actionnant une vanne à pelle ou trappe. Chaque prise d’eau du printemps ou de l’été est aussi l’occasion de retenir, peu ou prou, du poisson dans la vasière. Autrefois, les meilleurs rendements en alevinage avaient lieu à la fin de l’automne. Les vasières étaient mises à barboter : la marée y entrait et sortait en toute liberté, facilitant la remontée du poisson.

Dans une vasière, le volume d’eau est introduit en se repérant à une pierre de niveau. Le principe est que la réserve permette aux exploitants de produire du sel dans la ou les salines qui s’y alimente(nt) sans interruption entre deux marées de vives eaux. Au bout du cycle des 15 jours lunaires, le bassin est réalimenté en eau de mer. La garde d’une vasière indivise est confiée à un moreyeur qui intervient à chaque marée de vives-eaux pour capter l’eau ou moreyer la vasière. Le moreyeur peut être le paludier dont l’exploitation est la plus proche du système d’admission d’eau ou celui qui cultive le plus grand nombre d’œillets, ou celui dont le niveau de la saline est le plus élevé.

De la vasière, l’eau marine est administrée soit à la saline, soit au cobier. Le cobier est un réservoir tampon qui s’interpose parfois entre la saline et la vasière. Il est géré comme une surface de chauffe. Du cobier, l’eau est introduite dans la saline. Identifiée par un nom original (micro-toponyme), la saline est un espace compartimenté, avec 2/3 divisés en fards ou pièces de fards. Le tiers restant de la saline est distribué en bassins à saumure ou adernes et en bassins de cristallisation ou œillets.

Les œillets se reconnaissent aux plateformes circulaires ou ladures qui s’élargissent sur leurs plus grands côtés. On dénombre de 14 à 17 œillets de marais à l’hectare. En règle générale, les œillets sont disposés en rangées parallèles ou scannes qui forment loties. Les loties rassemblent entre 4 et 30 œillets. Les loties sont des unités d’exploitation et des unités de propriétés. Chaque lotie dispose d’un ou de plusieurs trémet(s) où la production salicole de l’été est stockée. Qu’elle provienne de la vasière ou du cobier, dans la saline l’eau traverse tour et fards avant d’arriver aux adernes. De la sortie de la vasière à l’entrée des adernes l’eau couvre une distance variant entre 300 et 400 m. Canalisée par les ponts, l’eau évolue – selon les expressions consacrées, elle tourne ou elle court – sous l’effet de la déclivité artificielle du terrain. Des réglages sont placés à chaque rupture de palier. Le paludier agit sur ces dispositifs pour moduler la hauteur de la nappe liquide mise en mouvement sur les bassins de chauffe en tenant compte des conditions atmosphériques et en anticipant leurs évolutions. Ainsi, l’eau en circulation permanente peut-elle chauffer jusqu’aux adernes et se concentrer en sel. De ces réservoirs de saumure, elle est distribuée aux œillets par le biais d’un canal nommé délivre.

La récolte des sels

Le sel précipite dans les œillets lorsque la solution atteint le seuil de saturation, soit 270/300 g de sel dissout par litre. À l’entrée dans la vasière, l’eau de mer n’en contenait qu’entre 30 et 35 g. Les cristaux de sel marin contiennent du chlorure de sodium mais aussi des oligo-éléments présents dans l’eau de mer. La production salicole extraite des œillets est opposée sur des critères de couleur : sel gris et sel blanc, ou de taille des cristaux : gros sel (heleñ bras, dans le breton de Batz) et sel fin ou sel menu (heleñ menut). Le sel blanc est depuis la fin des années 1930 commercialisé sous le nom de fleur de sel.

La récolte du sel occupe l’exploitant ou paludier pendant les mois les plus chauds de l’année, de juin à septembre. Les années exceptionnelles, elle peut débuter dès la fin avril et s’achever à la mi-octobre. La direction des vents influe sur la productivité des œillets, voire la qualité de la production. Des vents d’ouest, nord-ouest donnent du sel bien graîné et bien nourri, alors que des vents d’est engendrent des cristaux plus fins. Les vents les plus favorables à la production sont les vents solaires, brise de mer qui suit la course du soleil.

Dans des conditions météo favorables, en juin, juillet ainsi qu’au début août, la récolte du gros sel s’opère tous les jours à heure fixe, puis tous les deux jours, voire tous les trois jours à mesure que l’été s’avance. Habitudes et stratégies de récolte peuvent varier d’un paludier à l’autre, mais tous évitent de travailler aux heures les plus chaudes de la journée. Ainsi, en juillet, certains récoltent-ils le gros sel au petit jour pour cueillir la fleur de sel en fin d’après-midi. Cette cueillette est souvent déléguée à un tiers, homme ou femme, saisonnier rémunéré. Les pluies d’orages interrompent parfois la saunaison de manière plus ou moins durable – de 2, 3 jours à une semaine et davantage. Les précipitations apportent sur la nappe salée de quelques millimètres d’eau à plusieurs centimètres que les vents doivent assécher avant que la récolte ne reprenne. « Depuis les années 1970, on est monté en gamme, on fait de la qualité, plus de la quantité. On a augmenté le prix de vente de 30% à l’époque, face aux négociants qui suivaient les industriels » raconte un acteur du marais.

Fleur de sel :

La fleur de sel apparaît à la surface des œillets en début de saunaison lorsque soufflent de légers vents d’ouest, nord-ouest, ou les vents continentaux d’est, nord-est. Très secs, ces derniers favorisent l’évaporation de la saumure. La fleur de sel apparaît encore à la reprise de la saunaison après une pluie d’orage. D’une faible densité, les fins cristaux cubiques de la fleur de sel surnagent sur la saumure. Les cristaux sont repoussés dans les angles et le long des ponts d’œillets opposés à la direction des vents. Les cornières de sel blanc varient en étendue. La cueillette journalière ne dépasse guère les 5 kilos à l’œillet. La fleur de sel se cueille avec une lousse. Aussitôt extraite de l’œillet, elle est déversée dans un panier ou une brouette disposée de sorte à en faciliter l’égouttage. Pannerées et brouettées sont ensuite vidées en mulon.

Le stockage de ce produit a beaucoup évolué depuis une trentaine d'années en raison de la forte valeur accordée au produit qui est allée de pair avec une démarche qualité accrue. Traditionnellement, elle s’effectuait sur une petite plate-forme d’argile aménagée dans une pièce de fard de la saline, puis sur une petite estrade isolée du sol à proximité du trémet afin qu’elle puisse s’égoutter pendant une semaine au moins. Mais produit rare et très prisé sur le marché, il est devenu impératif de prévenir les vols nocturnes devenus fréquents à la fin des années 1990. On s’est mis alors à l’ensacher tous les soirs, encore dégoûtante d’eau, en prévision de son acheminement vers les sièges d’exploitation en utilisant une remorque attelée à un véhicule de transport léger (vélo, vélomoteur, voiture, camionnette, …). Depuis une quinzaine d’années, la fleur de sel est conservée dans de gros containers gerbables standardisés de plastique alimentaire. Leur évacuation nécessite un engin. Préalablement à son stockage et/ou à sa livraison, la fleur de sel est triée manuellement pour en éliminer les plus gros cristaux et les impuretés (brins d’herbes, insectes, …). Cette opération chronophage est déléguée à un cueilleur saisonnier. L’exploitant peut s’en charger s’il est arrêté dans ses tâches ordinaires.

Gros sel :

Le gros sel ou sel gris repose de façon plus ou moins uniforme sur la mère du marais, le fond d’argile du cristallisoir, à raison d’une quarantaine de kilos journaliers par œillet. Le gros sel se récolte à l’aide d’un rouable nommé lasse (Batz) ou las (Guérande). Pour prendre un œillet, le paludier avance sur les ponts en poussant le lasse devant lui. Il décolle ainsi les cristaux qui se sont déposés en bordure de l’œillet. Puis, revenu sur ses pas, il progresse en lançant l’instrument de la périphérie vers le centre du bassin. De cette manière, il crée sur son étendue une succession de vaguelettes. Les mouvements d’eau déplacent les cristaux de sel sur le sol d’argile et les refoulent en avant de la ladure. Puis parvenu sur la ladure, le paludier approche le sel et le lave en ramenant quelques maillées de saumure. Enfin, l’eau de l’œillet éclaircie, le paludier hale ou trousse le sel, lasse à l’épaule. Cinq à dix minutes suffisent au paludier, pour prendre et haler un œillet. Les 35 à 50 kilos s’égouttent une douzaine d’heures sur la ladure avant que le paludier ou un saisonnier ne les porte à la brouette sur l’aire de stockage appelée trémet. Surfaces et lieux de stockage du sel dans l’espace du marais salant se répartissent suivant leur fonction : aire de stockage journalière ou ladure ; aire de stockage saisonnière ou trémet et aire de stockage pluriannuelle ou magasin, couramment nommé salorge.

Le portage du gros sel :

Amassée chaque jour sur les ladures, la production de gros sel est reçue sur un trémet, surface plane sans végétation. Une saline compte au moins autant de trémets que de loties d’œillets appartenant souvent à des propriétaires différents. Les nombreuses mutations survenues dans le transport et la manutention du sel depuis les années 1920, ont conduit les paludiers à baisser les trémets en taillant les flancs des talus ou en remblayant une pièce de fard de la saline : l’échalier est plus facile à gravir, surtout lorsqu’il faut pousser des beurouettées de sel de 80 à 120 kilos à partir des ladures. En règle générale, le gros sel séjourne tout l’été sur le trémet sous forme de mulon. Si orage ou pluie menacent, le paludier le couvre d’une bâche ajustée de pierres, de pneus hors d’usage

(mais de moins en moins) ou de sacs lestés.

Le roulage :

En fin d’été, voire au cours de celui-ci si la météo en fournit l’opportunité, la récolte estivale de gros sel est sortie du marais. L’opération prend le nom de roulage. Le sel est roulé en vrac alors que jadis il était voituré en sacs. Selon les quantités de sel à rentrer, le roulage de la récolte peut s’étaler sur un à deux mois, le travail pouvant être interrompu par la pluie ou, au contraire, par la reprise de la saunaison. Beaucoup de paludiers ont achetés en commun tracteurs et camions, et par conséquent se prêtent la main pour charger et décharger les remorques. On fait aussi appel aux engins de la CUMA de la coopérative. Le sel est abrité dans des salorges implantées à la périphérie du marais salant ou sous silos bâchés. Il y demeure à l’abri des intempéries jusqu’à l’ensachage pour sa commercialisation.

L’entretien de l’outil de production

Espace de production artificiel, les marais salants doivent tout à l’homme. De l’automne au printemps ils subissent les agressions des éléments naturels (pluies, vents, marées…). Aussi les paludiers sont-ils mobilisés à longueur d’année par des travaux d’entretien et de préservation des exploitations. La terminologie distingue deux natures d’intervention : travaux ou mises ordinaires et travaux ou mises extraordinaires. Les premiers reviennent tous les ans selon un calendrier quasi

immuable. Ils s’échelonnent jusqu’à ce que la récolte débute. Les seconds sont déterminés par les circonstances et les nécessités. Ils s’intercalent entre les précédents. À l’exception du rayage des vasières, pratiqué en équipe de novembre à février, et de quelques opérations pénibles comme le déchargeage, les travaux d’entretien ordinaires sont réalisés individuellement. Pour l’essentiel, les travaux visent à dévaser les surfaces d’évaporation et de cristallisation du marais en prévision de la récolte estivale. Les travaux s’exécutent en suivant le trajet de l’eau à partir de la vasière, point le plus haut du système hydraulique d’un marais salant. Ils se poursuivent par le cobier et les différents compartiments de la saline, œillets inclus.

Travaux ou mises ordinaires

Rayage et poissonnage

Le rayage est le nettoyage de la vasière. L’objectif est d’éliminer, à la main ou à la machine, la vase qui s’est déposée dans le raie. La sédimentation est de l’ordre de 20 cm par an. Une intervention tous les deux ans évite qu’il se comble et perde son utilité de réserve. Le rayage intervient entre novembre et février. Jadis, l’obligation des exploitants était de fournir des journées de travail à proportion du nombre d’œillets qui prenaient sur la vasière (une demie à trois journées de travail par œillet suivant l’étendue de la vasière). Cependant, depuis les années 1960, par manque d’effectifs, le rythme de l’opération a été altéré, entraînant de profondes modifications dans les structures des vasières. Depuis une vingtaine d’années les paludiers remédient à la situation en faisant intervenir des pelles mécaniques. Le poissonnage est la possibilité pour les paludiers, et en particulier pour les morayeurs en titre, d’exercer un droit de pêche coutumier dans les vasières. L’assec hivernal de la vasière en prévision du rayage, permet d’y pêcher des poissons plats (plies et soles) et des poissons ronds (anguilles, mulets, bars et daurades). Le poissonnage survient de préférence peu avant les premiers froids de novembre. Il n’est quasiment plus pratiqué.

Travaux d’habillage :

Les opérations de nettoyage du cobier et de la saline portent le nom générique d’habillage. Habiller une saline, c’est la préparer pour la récolte. Les opérations se succèdent dans un ordre qui suit à la fois le cheminement de l’eau et l’élévation de la salinité de l’eau et de la vase. Durant l’habillage, les paludiers sont appelés à reconstruire la cuve de la vasière, caisson étanche placé devant la trappe. La cuve a été détruite au cours de l’hiver pour faciliter rayage et poissonnage. Il faut donc la rebâtir pour retenir le flot salé dans la vasière et partant, mettre de l’eau à tourner sur le terrain de la saline. À l’occasion des marées de mortes-eaux de mars et d’avril, les travaux d’habillage individuels sont délaissés pour curer en équipe par les paludiers concernés le réseau de bondres qui dessert leur exploitation.

Travaux ou mises ordinaires

Un paludier nous indique : « le travail des argiles et l’hydraulique sont aussi des savoirs. Le vocabulaire paludier en tient compte ».

Chaussage et bennage :

Par le terme de chaussage, les paludiers désignent une suite d’opérations visant à rétablir le niveau des œillets d’une lotie. Au fil du temps, le passage du lasse et des outils d’entretien sur la mère d’argile déforme le fond des cristallisoirs. Et les alimenter en saumure à partir des adernes devient malaisé. Chausser permet de remédier à ce problème. Le chaussage est aussi l’occasion d’un bennage, forme de rabotage à la pelle des fards et des adernes. Pour une saline donnée, le chaussage s’effectue tous les 25 ou 30 ans, alors que dans le même temps, on procède à deux bennages. Le chaussage est fractionné en plusieurs étapes échelonnées sur 8 mois à 9 mois, de la fin d’une récolte au début de la suivante. Il se pratique en équipe sous la conduite du paludier pour lequel on chausse ou de l’exploitant reconnu comme le plus expérimenté dans ce domaine. Durant l’automne ou à l’entrée de l’hiver, les paludiers commencent par charger les œillets en glaise. Des carrières d’argile ou jauges sont creusées dans les fards mitoyens des œillets. Prélevée à la pelle, l’argile est déplacée à travers les œillets à l’aide d’un traîneau puis répartie en mottes de manière à rehausser le fond de tous les bassins, en permettant la circulation de l’eau afin de maintenir un niveau commun sur tous les œillets de la lotie. Au printemps, à partir d’une argile qui s’est ameublie tout l’hiver sous une couverture d’eau, on lève les ponts. Au préalable, ils auront été délignés à l’aide d’un cordeau. En suivant ce repère, galponts, ponts de délivre, traverses et ladures sont hourdis ou adoublés.

En s’appuyant sur les bases des anciennes structures, deux levées de terre parallèles sont érigées. Quelques jours plus tard, alors que les bordures ont séché, le sillon central est comblé d’argile et profilé. Les ponts ainsi dressés sèchent deux à trois semaines avant de pouvoir supporter sans altération le passage du paludier. Alors, les fentes de dessiccation sont colmatées avec de l’argile extraite des œillets. Enfin, les œillets sont bêchés, c’est-à-dire détournés. Le travail doit être réalisé au lever du jour, avant que le vent ne souffle et déporte les niveaux d’eau qui guident les paludiers. À l’aide d’une pelle, ces derniers amigaillent la terre, c’est-à-dire qu’ils la disposent en petites mottes. Au cours du bêchage, ils prennent soin de constituer le tour et la galoche de l’œillet. Le plateau est établi en relevant le niveau d’eau de 1,5 à 2 cm dans les cristallisoirs. Dans les jours suivants, alors que le sel apparaît dans les œillets, on les tape pour unir le fond. Les paludiers écrasent et lissent les mottes de terre à la pelle, toujours en respectant le tour et la galoche. Ainsi, le chaussage achevé, l’œillet affecte un profil légèrement bombé. Quelques jours plus tard, il est possible de procéder aux premières prises de sel sans autre forme de nettoyage des œillets. Selon une première estimation, près de 35 % des 15 000 œillets en culture aujourd’hui ont été chaussés au cours des vingt dernières années. Dans la première décennie du 21e siècle, six équipes régulières de chaussage composées pour cinq d’entre elles de 12 à 18 membres, œuvrent à la remise en état des salines de Guérande. Le dynamisme de la saliculture guérandaise est tel en ce début de 21e siècle, que des équipes de paludiers n’hésitent pas à se lancer dans la remise en état de salines tombées en friches depuis 30 années, voire davantage. Les gros travaux de terrassement qui se chiffrent en plusieurs journées de travail sont alors assurés par les pelleteuses.

Brèches et veaux :

À la fin de l’été, lorsque les talus séparant les salines des étiers ou des traicts sont secs, fissurés et ont perdu toute élasticité, les marées peuvent être à l’origine de brèches ou de veaux. La réparation des dommages se fait en équipe ou avec l’aide de pelleteuses lorsque la largeur des talus donne accès aux engins. Dans le meilleur des cas, l’eau de mer qui affleure la crête des levées s’infiltre à l’intérieur de la saline ou de la vasière par les fentes de dessiccation sans rien détériorer. Mais à la conjonction d’une marée et de vents forts, les infiltrations qualifiées de govérage, occasionnent des éboulements le long des flancs des talus. Les coulées de terre ou veaux sont remontées à la pelle, en prenant soin de tasser la glaise derrière un bardage de planches de pin ou des fascines de châtaignier maintenu par de solides pieux. Mais, les incidents surviennent surtout en hiver, aux grandes marées, lorsque soufflent les vents de nord-ouest. Alors, les talus fragilisés peuvent céder sur une portion de plusieurs mètres. La mer s’engouffre dans l’ouverture entraînant sur son passage des portions de talus, voire la maçonnerie de la digue de protection qui n’a pas résisté à ses coups de boutoir ! Il faut agir sans délai, mettre la vasière ou la saline devenue battante avec la mer hors d’eau, car la marée suivante causera des dommages plus importants. Colmater une saline brèchée représente un gros travail. La mer a pu creuser la percée de plusieurs mètres. Tout d’abord, l’affouillement se comble en immergeant des fagots (de quelques dizaines à une centaine). Ensuite, et sur cette base, le talus est à rebâtir. La terre de marais servant aux réparations doit être prélevée sur un site approprié. Le transport s’effectue par chalands sur les étiers et, à terre, à coups de brouettes poussées sur un roule de planches. À mesure que la glaise est déversée sur la brèche, il convient de bâtir le talus, de lui donner une assise solide en la mélangeant et en la pilant au maillet de bois. Lorsque le talus s’élève, la base est renforcée de pieux et de fascines. Le massif est monté jusqu’à la crête en suivant toujours la même méthode. Le travail achevé, les espaces sont déblayés des matériaux, terre et pierrailles, que la mer y a charriés.

La constitution d’une identité côtière

Les pratiques paludières régionales ont conduit à l’avènement d’une communauté littorale particulière, dont l’activité principale est basée sur l’exploitation d’un trait de côte hyper-anthropisé. Connectée au milieu agricole, de par ses caractéristiques foncières notamment, mais également au milieu maritime, par connexions fortes avec les marins des ports du territoire (notamment Le Croisic ou La Turballe), la communauté s’est forgée une identité véritablement côtière. Un documentaire intitulé « La mer féconde » (Pierre MOLLO, 1982) décrit de manière remarquable les liens qui unissent les trois professions de l’estran : paludiers, ostréiculteurs et pêcheurs. L’exploitation du sel est au cœur de l’activité primaire, mais le marais sert également à pourvoir en ressources alimentaires la communauté, grâce à l’exploitation de la faune (poissons, oiseaux, abeilles), et des végétaux (cueillettes).

La communauté porte ainsi de nombreux et divers savoirs écologiques locaux et traditionnels, ayant trait à l’ensemble des domaines ethno-écologiques. L’une des principales catégories de savoirs concerne les savoirs météorologiques. Les paludiers savent ainsi établir une météo à très court-terme (sur 12 h environ), de manière très précise, ce qui leur permet de doser le remplissage ou la vidange des salines et de leurs niveaux d’eau, en fonction de l’évaporation, des pluies et des marées, les conduisant à optimiser la productivité du marais. La météorologie est établie notamment grâce à une étude auditive, l’ouïe servant à analyser la propagation des sons, ces derniers précédant toujours les vents. L’analyse des directions sons-vents permet d’évaluer l’hygrométrie à venir. Ces savoirs concernent également les compartiments vivants non-humains et les compartiments non-vivants de l’écosphère du socio-écosystème, tels la micro-typologies des vases et argiles, les cycles migratoires des espèces animales, les valeurs médicinales des plantes et leurs usages dans la pharmacopée locale, etc. Pour un paludier : « on apprend l’environnement grâce aux savoir-faire, notamment sur le court terme ».

Les différentes saisons du sel dictent l’activité communautaire, qui est entrecoupée de plusieurs événements festifs. D’influence bretonne, la culture locale fait la part belle à des costumes, danses et chants traditionnels, qui ont fait l’objet de nombreux travaux. Plusieurs cercles celtiques locaux perpétuent cela. Ces fêtes et coutumes ont toutefois connu d’importantes mutations au cours de la période contemporaine. La communauté se retrouve également autour de mobilisations collectives (création du groupement de producteurs puis de la coopérative face aux négociants nationaux ; lutte contre la rocade de contournement de La Baule, etc.), mobilisant différents registres comme le théâtre (« on s’est regroupé entre compères, et on a écrit puis présenté la pièce ‘Presqu’île à vendre’ »), ou les manifestations. Certains regrettent toutefois : « il y a moins de relations sociales et festives aujourd’hui », nostalgiques du « déjeuner collectif des paludiers au marché du dimanche à Pradel ».

Du maintien foncier au paysage et au développement durable

L’organisation sociale, y compris dans ses considérations urbanistiques par exemple (économe vis à-vis du foncier productif), est également inhérente aux activités paludières. Les villages paludiers sont établis sur les points hauts du marais (îles), et concentrent l’habitat. Les habitations sont souvent établies en rangées, et plusieurs communs sont accessibles à chaque habitant dans les villages (puits, four, …). Les jardins sont clos par des murets de pierre sèche, et l’on y pratique le potager, et, de manière relictuelle, un petit élevage vivrier, notamment de volailles.

L’activité paludicole encore en vigueur sur le territoire a conduit à l’émergence d’un paysage côtier fortement anthropisé, qui a pu être maintenu grâce à une protection foncière séculaire. La perpétuation de l’organisation et de l’exploitation foncière, malgré de nombreuses menaces qui ont pu peser dessus, a permis la conservation de ce paysage à travers les siècles. Ce paysage, façonné par les humains, dompte les cycles tidaux au profit de l’exploitation du sel, mais représente surtout une alliance Humain-Nature historique ancrée, s’inscrivant pleinement dans les quatre piliers du Développement durable (performance économique, performance organisationnelle, performance sociale, performance environnementale). L’organisation étagée de la circulation de l’eau, et le respect des saisonnalités naturelles a en effet permis la naissance d’habitats côtiers semi-naturels semi anthropiques propices à de nombreuses espèces, d’oiseaux notamment, mais aussi de poissons et de végétaux. Un retraité nous indique : « le marais est bien plus riche en biodiversité que les friches. La richesse planctonique du marais permet aussi la productivité [en coquillages] du traict du Croisic. Nous les paludiers, on s’est positionné comme gestionnaires d’un territoire nourricier ».

Ainsi, plusieurs espaces des marais salants du sud Bretagne font l’objet de préservations et de classements au titre de différents mécanismes de protection de l’environnement, et sont reconnus pour leurs valeurs, tant naturelles que culturelles. Au-delà de nombreux zonages Natura 2000, plusieurs réserves, parcs ou zonages communautaires (ZNIEFF, ZPS, ZICO) intègrent et protègent de vastes pans de ces marais salants. Plusieurs projets de conservation de la nature leur sont également dédiés, à l’image du projet européen LIFE SALLINA, dédié aux marais salants de la région.

Langue(s) utilisée(s) dans la pratique

Désormais, la langue de la pratique est le français. Quelques mots d’origine gallèse ou bretonne sont employés localement. Le métier n’est ainsi plus exprimé en breton ou gallo, à quelques rares exceptions. Notons toutefois l’installation sur les marais de quelques paludiers et paludières brittophones. Cependant, le gallo, et, surtout, le breton, constituent un héritage linguistique très important localement, notamment concernant la toponymie, ou les technolectes. De nombreux textes administratifs ou scientifiques anciens y font d’ailleurs référence (voir à ce sujet l’Annexe 3 de cette fiche).

Nom de l'élément

En français

Pratiques et savoir-faire paludiers en Presqu’île de Guérande

En langue régionale

Breton :

Doareoù-ober paluderien e bro-gWerann

Gallo :

Lé façon d fèrr dé paluyér den l’payi d Ghéran·n

Patrimoine bâti

Le patrimoine bâti lié à l’extraction du sel localement est essentiellement composé des salorges et autres greniers à sel, bâtiments utilitaires qui apparaissent au milieu du XIXe siècle localement, et qui servent au stockage du sel récolté. Elles permettent notamment de le conserver à l’abri des aléas météorologiques, mais aussi de lisser la vente sur l’année, voire de constituer un stock tampon, lors de mauvaises récoltes, et de compenser les années faiblement productives. Elles sont majoritairement en pierre de taille, et de forme rectangulaire, avec des sols initialement en terre battue, pavés voire en plancher sur lambourde, et désormais en béton. Des contreforts sont adossés aux murs face au poids du sel entreposé. Les magasins sont établis en pierre, puis en bois de manière contemporaine.

Quelques bâtiments se démarquent dans ce patrimoine bâti. Trois des magasins de la saline du Bréno, en Carnac, sont classés Monuments historiques depuis 1984. Sur la commune de Batz-sur Mer, un magasin impressionne par ses dimensions. Construit en 1896-1897 à l’initiative d’un homme d’affaires nantais, Jules-Antony Allard de la Grand-Maison, il est localement surnommé « la Cathédrale ». Grâce à ses dimensions hors norme (60 m. de long pour 30 m. de large), il a stocké jusqu’à 12 000 t. de sel (10 000 t. aujourd’hui, avec la disparition d’une fosse).

Le sel devait être lavé avant l’entreposage. On employait pour cela des lavoirs à sel. Il ne demeure localement qu’un lavoir reconstitué (visible au musée des Marais salants). Auparavant, des raffineries à sel étaient présentes sur le territoire.

Le commerce du sel est également source d’un patrimoine bâti inféodé, notamment en zone portuaire. Outre les salorges, présentes elles aussi au sein des villes portuaires connectées avec le bassin salicole régional (et notamment sur le fleuve Loire), les quais sont aussi équipés pour transporter le sel d’une ville à l’autre par la navigation, maritime comme fluviale. Le long de la digue du Traict, des rampes d’embarquement du sel dans les gabarres sont établies et subsistent.

Objets, outils, matériaux supports

Une approche techniciste est utile pour appréhender la diversité des objets et outils employés au travail du sel. Un grand nombre d’objets est en effet nécessaire dans le marais, tout au long de l’année, parfois uniquement pour une action ou un temps restreint, avec des caractéristiques propres. Par ailleurs, la panoplie des outils du paludier fait appel à un lexique vernaculaire riche, parfois différent entre les communes. Les matériaux majoritairement employés pour les fonctions paludières sont le bois (sapin, châtaignier), la pierre, le métal (acier) et l’argile et la vase localement présents.

Le mode d’apprentissage théorique contemporain a été amorcé en 1979 dans le cadre d’un brevet professionnel organisé au sein du Lycée Professionnel Expérimental de Guérande, puis basé sur un diplôme précis : le Brevet professionnel Responsable d'entreprise agricole (BPREA) – Orientation "Saliculture", proposé localement en formation continue. Il est dispensé par la Chambre d’agriculture des Pays-de-la-Loire, sur son site de la Turballe (EFÉA). La Chambre propose également cette formation sur son site de Noirmoutier (Vendée). Une part importante de la formation a lieu in situ au sein du marais salant. Elle a été initialement créée avec la volonté de capter rapidement des savoir-faire en voie de disparition au moyen d’échanges réguliers entre stagiaires en formation et paludiers expérimentés, individuellement sur les exploitations et collectivement en salle. Une option permet d’apprendre à réhabiliter une saline en friche. La formation se déroule sur 11 mois, compris 9 semaines de stage. La formation attire chaque année une douzaine à une quinzaine d’apprenants, essentiellement des personnes en reconversion.

L’autre grand mode d’apprentissage, depuis une vingtaine d’années, passe par la transmission directe, par la famille, des voisins, des amis ou des connaissances. Cette voie concerne une part croissante des nouvelles installations. Plusieurs jeunes s’installent après avoir fait plusieurs saisons estivales dans le marais, ce qui leur a permis de s’ouvrir au métier de récoltant. Ils complètent alors leur formation empirique avec observations et discussions pour maîtriser l’entretien annuel des salines, ou le stockage et la vente du sel. Cette formation « sur le tas » est plébiscitée et relativement efficace et ancrée.

Plus largement, les pratiques périphériques à l’activité paludière locale, et notamment les pratiques festives, se transmettent lors d’événements festifs d’envergures locales et régionales (Assemblée du Bourg de Batz, Pardon Saint-Guénolé, Fête des paludiers, etc.), qui permettent une transmission active du patrimoine vivant, à destination de la communauté locale, mais aussi au profit des personnes de passages, côte balnéaire et touristique oblige, notamment l’été. Plusieurs de ces pratiques festives sont liées au début de la saison de récolte du sel, comme le fest-noz de Kervalet fin juin, à Batz-sur-mer, pour la Saint-Jean... d’autres à sa fin, comme la Saint-Clair à Saillé à la mi octobre, ou la fête des paludiers à l’occasion du pihoué (arrivée de la pluie) à Pradel. D’autres encore, telles l’Assemblée du Bourg ou le Pardon de Saint-Guénolé à Batz-sur-mer, vitrines de la culture bretonne et du travail des paludiers, existent, et mettent en valeur la culture locale, comme également la Fête Médiévale à Guérande, ou encore et la plus récente de ces fêtes, liée aux échanges de savoir-faire entre paludiers de Guérande et du littoral de l’Afrique de l’ouest : « Tam Tam dans les salines ».

La transmission est permise par l’implication de nombreuses personnes et organisations.

En premier lieu, la plupart des paludiers, qu’ils soient professionnels ou amateurs, actifs ou retraités, polyactifs ou mono-actifs sont en général investis dans la transmission du métier. Ils embauchent de nombreux saisonniers, et aident les paludiers qui cherchent à s’installer.

Les propriétaires fonciers et les collectivités locales (EPCI, PNR, communes, …), qui maintiennent les salines dans leur fonction productive, sont également une assurance de pérennisation de la transmission, grâce à une maîtrise foncière nécessaire.

Le Musée des marais salants assure aussi un rôle important sur ce volet, puisqu’il accompagne les paludiers qui souhaitent remettre en état des salines : le Musée assure un rôle d’analyse géo historique du parcellaire concerné pour orienter au mieux le paludier dans ses plans de réaménagement. Le Musée sensibilise aussi la profession à son patrimoine culturel.

Les structures professionnelles, telles que la coopérative (pour l’aide à l’installation, la formation, l’appui aux équipes de travaux collectifs, les CUMA), le syndicat des paludiers (affilié la Confédération Paysanne, pour l’obtention et le respect du fermage), l’ASA (association des propriétaires pour l’entretien des digues), l’APROSELA (Association pour la Promotion du Sel Artisanal, pour l’obtention et le respect du Label Rouge et de l’Indication Géographique Protégée pour le Sel de Guérande) ou encore la Chambre d’agriculture, assurent également un rôle non négligeable (et notamment en termes de formation diplômante reconnue, pour cette dernière).

Enfin, les scientifiques qui ont travaillé et travaillent encore sur les marais ont joué un rôle d’importance pour la préservation du marais productif, du paysage, et du métier de paludier.

Au-delà du métier même, la transmission de certains volets de l’activité, comme le poissonnage, autrefois pratiqués, semble interrompue complètement désormais. Les autres pratiques qui profitent de l’écosystème ainsi créé au fil des siècles, comme la chasse, la pêche, ou la cueillette, perdurent, quant à elles, selon des systèmes de transmission propres à ces communautés.

Enfin, les fêtes et coutumes entourant les communautés paludières demeurent vivantes grâce à l’implication de nombreuses associations patrimoniales et culturelles présentes sur le territoire et de leurs adhérents et bénévoles, qui constituent l’armature de la transmission de ces pratiques festives (cercles, bagadoù, écoles de musique, atelier de costumes, etc.).

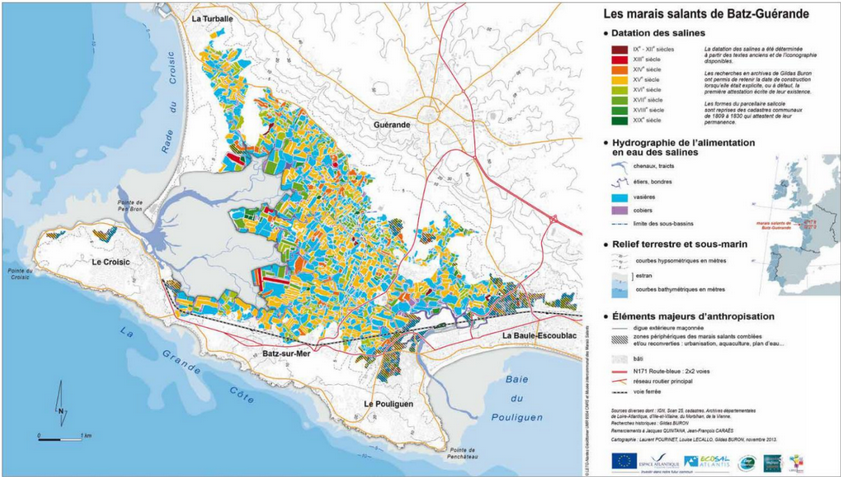

Les premiers systèmes ignigènes découverts par les archéologues sur les littoraux français et anglais sont datés des 5e à 3e millénaires avant Jésus-Christ. On assiste ensuite à une régionalisation de ces systèmes entre les 2e et 1er millénaires av. JC. La technique des bouilleurs de sel est abandonnée au profit de celle, solaire, que l’on trouve encore aujourd’hui aux environs des 1er à 5e siècles ap. JC. Le bassin salicole de Batz-Guérande émerge entre les 5e et 7e siècles. La première mention textuelle des marais salants à Batz-sur-Mer et Guérande date du 9e siècle, dans les chartes du Cartulaire de Redon. Entre le 10e et le 13e siècle, le bassin est en expansion, et va connaître une phase prospère, avant un coup d’arrêt dû à d’importantes tempêtes au 14e siècle, et à l’instauration de la troque, et de la gabelle dans le royaume de France en 1340. Au 15e siècle, et ce jusqu’en 1550 environ, les salines ruinées sont reprises, et l’expansion des salines reprend. Le rattachement de la Bretagne à la France n’obère pas ce développement. Les congrégations religieuses sont à la pointe de l’accélération du mouvement, car le sel leur assure des revenus importants. Aux 17e et 18e siècles, on assiste à une confirmation de la production, et à la spécialisation professionnelle des paludiers locaux.

Au 19e siècle, c’est le Morbihan qui est concerné par une expansion, concomitamment au bassin du Mès (région de Mesquer, en Loire-Atlantique). L’année 1806 voit l’instauration d’un nouvel impôt sur le sel, qui ne disparaîtra qu’en 1945. Puis plusieurs tentatives de rationalisation et d’industrialisation des dispositifs de production sont imaginées, malgré une stigmatisation des sels marins gris et des savoir-faire du paludiers par le monde savant. Les années 1820 et 1830 sont localement marquées par l’ouverture de la première raffinerie de sel de type industriel, sur la commune du Pouliguen, en fond d’étier, inspirée des ateliers du Saulnois (Château-Salins et Vic-sur Seille). L’entreprise est pilotée par Jules Benoit. Un mensuel apparaît quelques années plus tard dans la région : Le Saulnier, mensuel des intérêts des marais salants. Une succession de crises a lieu, notamment lors d’à-coups administratifs, réglementaires et fiscaux. Malgré cela, on observe un nouvel état de grâce pour les salines locales à cette époque. La seconde moitié du 19e siècle voit en effet l’atteinte de l’optimum démographique des gens du marais. L’avènement de la villégiature balnéaire va petit à petit modifier les équilibres en place, tout comme l’apparition sur les marchés de l’Ouest des sels industriels de l’Est et du Midi. Le commerce du sel est lui aussi balloté entre les modifications récurrentes des impôts et taxes. Physiquement, l’on observe l’effondrement du trafic nautique, au profit de la route salicole, et du chemin de fer.

Une rationalisation de la production débute au détriment des productions artisanales. Le 20e siècle et les crises de sa première moitié (et notamment les deux Grandes guerres) confirment le déclin de la saliculture artisanale, couplé à l’effondrement de la rente foncière. On assiste, à partir des années 1950, à un abandon massif d’exploitations. C’est aussi la période d’institutionnalisation de l’activité, avec la création de l’Association Syndicale Autorisée des Digues (1901), de l’Union Salicole de la Presqu’île guérandaise (1921), de l’Association Mutuelle contre le chômage des Paludiers (en 1936), ou encore, par le gouvernement de Vichy, de la Coopérative des Producteurs de Sel de l’Ouest de Guérande, en 1942. Les années « empochées » entraînent une mévente du sel (Occupation allemande, et maintien de la Poche de Saint-Nazaire jusqu’au 11 mai 1945).

Au sortir de la guerre, dans un contexte de surstockage de la production et de mévente, la mésentente entre négociants grossistes et producteurs s’accentue. Il ne donne pas lieu à une stratégie collective, mais conduit à la création de petites coopératives à base familiale. Durant les Trente Glorieuses, les habitudes alimentaires régionales et nationales poursuivent leurs mutations (fin des salaisons domestiques…), et la concurrence des sels industriels se fait offensives, entraînant la perte des marchés régionaux, et des concentrations et faillites de négociants s’accélèrent. Elle offre une opportunité d’implantation à un seul et unique grand groupe. Le prix du sel artisanal chute et les revenus des exploitants aussi, entraînant la diminution du nombre d’exploitations d’autant que la population active et pluriactive, devient vieillissante. Le sort des marais salants paraît scellé.

En parallèle, une menace œuvre en souterrain, celle de la spéculation foncière sur le territoire, liée à l’expansion du tourisme. Un plan d’aménagement routier, autour d’une « Rocade de Guérande », menace l’intégrité du marais salant, et aboutit à une lutte salvatrice, permise par la syndicalisation du monde paludier, la mobilisation locale contre les divers projets d’aménagement du territoire, et le soutien de nombreux scientifiques et de personnalités artistiques bretonnes. Tout ceci conduit, à partir des années 1970, à l’émergence d’une nouvelle ère, avec un réveil, puis une véritable renaissance de la saliculture locale, notamment artisanale, pour arriver, dans les années 2000-2010, jusqu’aux côtes du Morbihan. Un ex-paludier détaille : « en 1976, il y urgence à l’installation de jeunes. En 1979, le lycée technique et professionnel expérimental lance avec des paludiers une formation. On a été accompagné pour ça par [Geneviève] Delbos. Il y a eu beaucoup d’échanges entre les stagiaires grâce à ça. La formation était reconnue, mais le nombre de paludiers a continué à baisser ». « Des jeunes se sont installés, certains extérieurs au marais. Ils se sont fait appeler ‘grands peilles’ ou ‘peillus’ [jeunes aux longs cheveux] ».

Dans le même temps, on observe une mise en patrimoine du terroir, et une valorisation territoriale qui s’appuie sur le monde paludier. La première formation professionnelle est en effet créée en 1979, et une seconde phase d’institutionnalisation a lieu, autour d’une structure coopérative (Les Salines de Guérande), et d’un Organisme de Défense et de Gestion (APROSELA), qui accompagnent les labellisations et montées en gamme de la production (Nature et Progrès, Label Rouge, IGP, …). « Ça a aussi été le début de la vente directe, du tamisage du sel, etc. ». Le socio-écosystème constitué de l’exploitation du marais par la main humaine est également source d’intérêt. En 1996, le bassin de Batz-Guérande devient Site Classé de la Loire-Atlantique, les marais salants de Guérande sont inscrits sur la liste indicative des sites Unesco en 2002. En 2023, un avis favorable du rapporteur à la commission supérieure des sites, perspectives et paysages (séance du 22 juin 2023) est donné quant au projet de classement du bassin du Mès (Loire-Atlantique) au titre des articles L.341-1 et suivants du code de l’environnement, parachevant la protection des marais de la Loire-Atlantique nord. La philosophie de l’Etat vis-à-vis de ces sites est « pas de marais sans paludier ».

Une chronologie détaillée de l’histoire salicole régionale est proposée en Annexe 4 de cette fiche.

La pratique de production de sel a évolué depuis l’époque Préhistorique (voir supra), avec la disparition des productions par les bouilleurs de sel au profit de la récolte solaire dans le marais. Les différenciations régionales permettent l’émergence d’un système socio-technique « à la guérandaise », spécifique sur certains points par rapport aux autres bassins atlantiques. L’historicité, la superficie mise en exploitation, et l’intérêt socio-économique majeur pour le territoire de la production de sel permettent une recherche technique et technologique plus ample qu’au sein des bassins restreints, et une force de diffusion importante des savoirs et savoir-faire.

La technique guérandaise a ainsi largement rayonné entre le Moyen Âge central et la fin du 19e siècle le long des côtes bretonnes, entre le Morbihan et l’Ille-et-Vilaine. Dans la seconde moitié du 17e siècle, des paludiers de Batz sont allés établir des salines artificielles sur les côtes occidentales de Saint-Domingue (République dominicaine). En Poitou, au 18e siècle, elle a particulièrement impacté les salines de Noirmoutier, dont une partie a été remembrée à la guérandaise ou à la croisicaise. On observe donc de nombreuses circulations régionales, ayant pour point de départ le bassin guérandais, et comme sites d'arrivées, les autres bassins atlantiques. Ces circulations de savoirs sont parfois accompagnées de circulations migratoires, ponctuelles, voire pérennes (cas de Séné dans le Morbihan).

Au-delà, certaines pratiques inféodées ont connu d’importantes mutations. Nous pensons en premier lieu aux pratiques ethnobotaniques. Celles-ci sont demeurées ténues jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale, car le marais était largement pâturé. Certaines plantes étaient tout de même exploitées (soude vraie, comme litière, sureau, quelques plantes médicinales, …). La diminution, puis l’extinction du pâturage, ainsi que la diffusion de pratiques de cueillettes régionalement, ont conduit les dernières générations à plus activement aller cueillir dans le marais, jusqu’à l’instauration d’activités professionnelles spécifiquement dédiées, en accord avec les paludiers. L’une de ces professions est celle de salicorniers, ou cueilleurs de salicornes (plante halophile du marais). Le nombre de pratiquants professionnels a été divisé par 10 en une trentaine d’années, et désormais, seuls trois ou quatre salicorniers exploitent le marais. La remise en eau de nombreuses salines a obéré les possibilités de cueillettes.

Du côté des événements festifs (fêtes patronales et religieuses, pardons, fêtes musicales et dansées, fêtes corporatistes), là aussi, de nombreuses mutations ont eu lieu, avec une diminution marquée de pratiques historiques de pèlerinage à destination du sud du Morbihan notamment, et le maintien à des fins parfois touristiques de certaines fêtes. Plusieurs paludiers regrettent la diminution des événements festifs communautaires, source de liens sociaux forts.

Aujourd’hui, en particulier grâce à l’Association Univers-Sel, spécialisée dans les échanges de savoir faire du monde paludier, l’actualité des techniques guérandaises de gestion hydraulique, d’évaporation, de cristallisation... et de mise en marché est de notoriété mondiale et les actions menées depuis une trentaine d’années en Afrique de l’Ouest, en Asie du Sud-Est et en cours d’étude en Amérique du Sud confirment le rayonnement de la technique ancestrale guérandaise.

Vitalité

Les pratiques paludières et les pratiques festives qui les entourent bénéficient d’une vitalité certaine, avec un renouvellement régulier des pratiquants, malgré plusieurs menaces et risques. Ces pratiques ne sont pas immédiatement en danger, et la transmission est globalement assurée à destination des jeunes générations. Toutefois, quelques pratiques historiques inféodées aux marais salants sont quant à elles relictuelles, voire déjà disparues, à l’image du poissonnage.

Le territoire est également une terre de lutte, et lorsque les intérêts de la communauté paludière sont vivement remis en cause, différents collectifs locaux – dépassant les seuls paludiers – se fédèrent et se mobilisent pour en organiser la défense (à l’image de la lutte, victorieuse, contre la rocade de contournement de la ville de la Baule, un temps envisagé). Un paludier retraité nous raconte : « sur le projet de la rocade, on a tout perdu jusqu’au Conseil d’État. Ce qui a sauvé le marais, c’est les élections municipales qui ont eu lieu juste après ».

Menaces et risques

Les principales menaces qui pèsent de manière contemporaine sur les pratiques paludières sont de différentes natures.

Sur les bassins morbihannais tout d’abord, le très faible nombre de producteurs, corrélé au faible nombre de salines en état productif, conduit à observer les pratiques paludières comme des pratiques revivalistes, malgré des tentatives fréquentes de relance d’activités, et ce même malgré des recherches de diversification (vers l’éco-tourisme par exemple).

La météorologie et les changements climatiques sont sources d’inquiétudes pour la communauté, puisqu’il faut un bon alignement du soleil, de la pluie, du vent et des marées avec le calendrier pour produire et récolter le sel, sans déstabiliser le marché. Les submersions marines, par exemple, engendrent des brèches dans les digues, et l’ennoiement de salines, voire la reprise par la mer du sel stocké. Le régime de tempêtes atlantiques, existant de tout temps, peut sembler se modifier, pour certains, à cause du réchauffement climatique, et conduire à une exacerbation d’événements extrêmes, qui menacent les digues durablement. Deux ou trois années d'affilée mauvaises d’un point de vue météorologique ont aussi des incidences notables sur l’équilibre économique des entreprises artisanales. A l’inverse, les belles années engendrent du surstockage, qui pose question en termes paysagers, avec des parcelles agricoles qui deviennent « non-humides » par stockage de grandes quantités de sel. Le changement climatique entraîne également des dessalures ponctuelles mais importantes lors d’épisodes pluvieux intenses et localisés, qui peuvent mettre en péril certaines salines une saison.

La déprise agricole concerne aussi certaines salines, notamment en fond de marais, qui, délaissées depuis plusieurs années, voire décennies, se comblent, et se ferment, au profit d’une végétation dense, qui obère les possibilités de réinstallation futures. L’accès au foncier, et le maintien du parcellaire, demeure l’une des principales préoccupations du marais (aussi bien pour la production du sel, que pour l’hébergement des familles paludières à proximité de leur outil de travail, dans une zone où les résidences secondaires sont souvent plus nombreuses désormais que les principales). Trouver une relève pour prendre une succession peut aussi s’avérer compliqué, de par le faible nombre de candidats diplômés par la formation, et de l’« évaporation » de certains jeunes installés au bout de quelques saisons, surtout si leurs premières récoltes ont été mauvaises à cause de la météorologie.

L’évolution du tourisme balnéaire local vers un tourisme plus massifié est aussi une contrainte importante, puisqu’il conduit à l’émergence de « consommateurs du marais », présents ponctuellement, ce qui modifient certains équilibres locaux. Nombreux sont les paludiers à nous avoir exposé la « transformation touristique du marais ».

L’échec de la protection de la dénomination « fleur de sel » au moyen de la reconnaissance officielle en tant que Spécialité Traditionnelle Garantie se traduit par une présence croissante de fausse fleur de sel sur le marché qui se traduira immanquablement par une baisse des prix.

Les modifications de labellisations, et notamment le projet européen d’accorder le label « AB » à l’ensemble des sels produits (quand-bien même ils le sont dans des mines ou par des industriels) inquiète également vivement les producteurs artisans locaux, qui ont peur d’un délaissement par les consommateurs.

Modes de sauvegarde et de valorisation

Le parcellaire, et le paysage qui en découle, très original, est reconnu désormais, et bénéficie de différentes protections, et notamment de celle liée aux « sites classés » sur la portion Loire Atlantique.

La production locale bénéficie également d’une forte labellisation : mention Nature et progrès (depuis 1989) et AB sont employées. L'association APROSELA (Association pour la PROmotion du Sel Artisanal) a été créée en 1990. C'est un ODG (Organisme de Défense et de Gestion) reconnu par l'INAO, qui assure depuis 1991 la gestion du Label Rouge « Sel Marin de l'Atlantique » et a désormais pour tâche de gérer et contrôler le respect du cahier des charges d’une IGP : l’IGP « sel de Guérande » et « fleur de sel de Guérande ». Il contribue également à la mission d'intérêt général de préservation et de mise en valeur des marais salants et des savoir-faire traditionnels de production.

Plusieurs lieux de visite et un musée de France maillent le territoire, et promeuvent les activités paludières. Ils permettent à la fois la visité d’espaces muséaux, mais aussi des visites in situ, au contact du marais. Le Musée des marais salants, notamment, s’inscrit dans cette démarche, et assure un rôle de sauvegarde des pratiques, en adossant le Centre d’ethnologie du sel à ses espaces. Il contribue également à la valorisation de l’activité par un riche programme d’événements, d’expositions temporaires, de préservation de collections labellisées, et d’ouverture au public de l’un des plus riches centres documentaires de France dédié au sel et à son exploitation. L’espace d’accueil de la coopérative : « Terre de Sel » fait œuvre de pédagogie pour faire comprendre le métier de paludier et l’histoire de la renaissance du sel de Guérande au sein de ses locaux et aux moyens de plusieurs types de visites sur le terrain, avec le concours de paludiers et de spécialistes de la flore et de la faune spécifiques des marais, pour la connaissance du métier et de la diversité biologique, animale et végétale de ce territoire artificiel exceptionnel. Par ailleurs, certains paludiers assurent eux-mêmes des visites de leurs salines, ou y organisent des événements.

Actions de valorisation à signaler

Le rôle du Musée des marais salants dans la reconstitution de schémas hydrauliques de salines incultes afin de faciliter leur remise en culture mérite d’être particulièrement signalé. Le Musée remplit un rôle local original, puisqu’il constitue une sorte de « service public de la géohistoire foncière salicole ». Grâce au haut-niveau de technicité de l’équipe en charge de la conservation, aux archives compulsées, aux collections protégées, aux ressources documentaires hébergées, et aux enquêtes ethnographiques conduites de manière longitudinale sur le marais, le Musée, depuis les années 1990, a dressé plus de 200 plans de salines au profit de paludiers s’installant, ou louant de nouvelles salines à l’abandon. Ainsi, chaque année, 5 à 6 salines sont réaménagées comme elles l’avaient été auparavant, grâce au minutieux travail du Musée, seule institution désormais à même de mener ce travail d’ingénierie historique et ethnographique au profit de la communauté à l’échelle du bassin. Ce véritable service public mérite d’être maintenu. Au-delà de son coût dérisoire, il contribue surtout au maintien du paysage, et à la transmission des savoirs fonciers, nécessaires à la survie de l’exploitation salicole, et donc, in fine, du marais dans l’entièreté de ses composantes socio-écosystémiques.

Le sel, et notamment la fleur de sel, bénéficie également d’une valorisation au travers de sa valeur gastronomique reconnue. Elle est fréquemment mobilisée dans des produits locaux et des recettes de chefs restaurateurs. Parallèlement, l’Association Site Remarquable du Goût des Marais Salants de Guérande a été créée pour valoriser la production salicole locale, et regroupe une trentaine d’adhérents.

Un périmètre de protection des espaces agricoles et naturels (PEAN) a été lancé à l’échelle du coteau de Guérande, qui surplombe le marais salant guérandais. Il permet de préserver le foncier agricole et ses cultures, notamment dans leurs fonctions paysagères, en lien avec le site classé.

Modes de reconnaissance publique

Au-delà des labellisations, qui peuvent constituer des modes de reconnaissance publique, le statut de sites classés, et d’élément inscrit sur les listes indicatives de l’Unesco (réf. 1653, thème : paysages culturels, depuis le 1er février 2022), permet au bassin salicole régional de bénéficier d’une attention des pouvoirs publics importante, conscients du caractère précieux des marais salants locaux.

Par ailleurs, les collections muséales du Musée des marais salants sont estampillées Musée de France, ce qui est une reconnaissance de leur importance, et de leur valeur référente pour l’histoire locale.

Le travail de plusieurs scientifiques, mais aussi d’artistes, de forte renommée ou alors plus méconnus, permet également une reconnaissance générale des activités à travers le temps par l’intermédiaire d’autres modes que ceux habituels, faisant du marais salant un véritable laboratoire artistique et scientifique, largement promu au-delà de la communauté et des frontières locales. Plusieurs grands noms des sciences sociales (R.-Y. Creston, P. Lemonnier, …) et de la nature et de la vie (P. Broca, A. Labbé, J. Baudouin-Bodin, J. Poisbeau-Hémery, …) se sont succédé et se succèdent encore au chevet du socio-écosystème local, de même que de nombreux artistes (Du Puigaudeau par exemple), profitant notamment d’institutions locales, comme le Laboratoire maritime du Croisic.

Enfin, l’engagement de l’EPCI CapAtlantique La Baule-Guérande agglo dans ce projet de fiche d’inventaire traduit un intérêt important de la collectivité à l’égard des pratiques paludières de la région. L’EPCI a également porté le projet européen LIFE SALLINA (Sustainable Actions on Loire Lagoons for Improvement aNd Assessment, 2018-2023), destiné à la restauration et la conservation des habitats d’intérêt communautaire et des espèces des marais salants et salés de la Région Pays-de la-Loire.

Plusieurs mesures de sauvegarde sont envisageables.

La question de la transmission des savoirs inféodés à la gestion du marais est ainsi centrale. La transmission est en effet localement assurée par tout un système plus ou moins visible de pratiques inter et intragénérationnelles, qu’il convient de maintenir, notamment lors des pratiques socio festives, ou des corvées collectives. Certains savoirs particuliers, liés par exemple à la lecture de la météorologie des heures à venir sont menacés d’extinction, remplacés par des applications numériques dernier-cri. L’une des mesures pour les sauvegarder pourrait être l’organisation d’ateliers collectifs in situ, à intervalles réguliers.

Le Centre d’ethnologie du sel atlantique doit aussi être conforté dans son rôle de passeur entre la communauté locale, les autres communautés de la façade atlantique européenne concernées, mais aussi et surtout, les scientifiques et les institutions. La valeur des collections et des documentations collectées et conservées au musée, largement reconnues, doit être portée à connaissance, et être mise à profit d’échanges accrus avec les autres territoires salicoles. L’expérience passée et présente du Centre d’ethnologie, ses expositions fréquentes consacrées à des activités salicoles exogènes au territoire, ses nombreux contacts à l’étranger, son rôle de passeur entre sciences et pratiquants, ses missions d’expertises locales et internationales invitent à donner au Centre un rôle nodal de pilote d’une fédération de socio-écosystèmes salicoles, à l’échelle nationale évidemment, mais peut-être, plus largement, à l’échelle européenne, voire internationale.

Le projet régional de classement sur la liste des Sites du patrimoine mondial de l’Unesco doit être relancé pour aboutir rapidement, sous l’égide des services de l’État, et en lien direct avec les collectivités territoriales concernées, et en premier lieu, l’EPCI Cap Atlantique. Il en est de même pour l’opération Grand site « marais salants ». Cette présente fiche doit permettre de relancer la démarche. Ce projet doit également être accompagné d’une réflexion sur les mutations du tourisme à l’échelle du marais salant, puisqu’il ne doit pas conduire à une nouvelle sur-fréquentation, mais plutôt à une réorientation de l’activité touristique au profit d’un tourisme vert et bleu durable, et respectueux du socio-écosystème. Concernant le patrimoine bâti, une recommandation majeure concerne le lancement d’une réflexion concernant le classement de certains bâtiments, au titre notamment des MH. Nous pensons notamment au magasin à sel « la Cathédrale », mais aussi à d’autres salorges plus modestes, mais tout à fait emblématiques, et soumises à terme, pour nombre d’entre elles, à disparition.

Enfin, une sensibilisation à destination de la communauté quant à son patrimoine vivant doit être poursuivie par les institutions locales. Le Musée des marais salants peut assurer un rôle de pivot dans la démarche. L’histoire scientifique et artistique du marais doit aussi être poursuivie dans le futur, au bénéfice du socio-écosystème, le Musée pouvant occuper là-encore une position centrale.

Récits liés à la pratique et à la tradition

Les territoires salicoles du sud Bretagne ont fait l’objet de nombreux collectages, ayant pour centre d’intérêt de nombreux éléments ethnographiques, non axés uniquement autour de la récolte du sel. Toutefois, ces riches collectages permettent d’appréhender dans sa globalité l’organisation sociale de la communauté, et ses tenants identitaires. Plusieurs institutions ont ainsi engagé des chantiers de collectages folkloristiques puis ethnographiques dans la région. Certains, ténus ou éloignés du sujet de la présente fiche ne sont ici pas mentionnés, et nous ne proposons qu’une synthèse des principaux récits collectés régionalement :

- Collectage au long-cours de Gildas Buron, conservateur du Musée des marais salants (conservés in situ) : diapothèque sur les marais salants constituée entre 1986 et 2000 (coll. Musée des marais salants, cf. annexe 2 de cette fiche). Il s’agit d’un fonds ethnographique dense, avec un suivi longitudinal précieux.

- Collectage de Pierre Lemonnier, réalisé dans le cadre de sa thèse de doctorat en anthropologie des techniques. Les matériaux collectés ont été versés au Musée des marais salants à Batz-sur-Mer (centre de documentation), qui les conserve soigneusement. Ce fonds est un fonds ethnographique de premier ordre concernant les pratiques paludières et l’organisation, notamment sociale, du marais salant guérandais.

- Collectage de la chercheuse Geneviève Massignon en ethnolinguistique, dans le cadre de différents atlas (fonds conservés à la BnF, cote MAS, département des fonds sonores), avec notamment le questionnaire dédié au marais salant.

- Collectage du folkloriste Fernand Guériff sur les contes et légendes du territoire guérandais (une partie de ses productions est conservée par l’association Dastum).

- Collectage de Dan Lailler en 1949 pour le compte du MNATP (fonds conservés au MUCEM).

- Travaux en linguistique de Joseph Péréon sur le patois des marais salants (Guérande), ayant donné lieu à plusieurs publications.

- Travaux ethnographiques et artistiques de l’ethnologue René-Yves Creston (conservés au MUCEM, au MQB-JC, aux AN et au Musée des marais salants).

- Enquête du Centre d’ethnologie française (pilotage Geneviève Delbos).

- Travaux écologiques et ethnologiques de Jacqueline Baudouin-Bodin, ancienne conservatrice du Muséum d’histoire naturelle de Nantes (fonds conservés au sein dudit muséum).

- Enquête ethnographique réalisée dans le cadre du projet CHAFIL – chasse maritime et filet fixe sur la façade maritime Atlantique (coord. OFB, pilotage Anatole Danto et Julie Furiga).

- Brève enquête réalisée par le PNRGM (Iana Dumoussaud) en 2023, sur le territoire d’intervention du Parc naturel régional (Morbihan sud).

- Enfin, des travaux plus anciens existent, produits notamment par des folkloristes celtisants ou des polymathes locaux, à l’image de Anatole Le Braz, Léon Bureau, Henri Quilgars, Émile Ernault, ou encore Pitre de Lisle du Dréneuc, mais aussi et surtout Adèle Pichon, fondatrice en 1887, du Musée des anciens costumes et meubles régionaux de Batz et de Saillé, à l’origine des collections du Musée des marais salants (Batz-sur-Mer). Quelques savants d’envergure nationale passent également par les marais observer les us et coutumes locaux, tel Paul Broca.

Inventaires réalisés liés à la pratique

- Collectage de l’équipe des atlas ALCAM et NALBB (pilotage Jean Le Dû, Centre de recherches bretonnes et celtiques, Université de Bretagne Occidentale) en ethnolinguistique, notamment sur le Morbihan (conservés au CRBC, mis en ligne sur CoCoON).

- Enquête ichtyonymique de Alan Gwennog Berr sur les côtes bretonnes (atlas en ligne). Quelques données littéraires sur Batz et Le Croisic, notamment empruntées à Gaston Esnault (1874-1971).

- Inventaire photographique réalisé dans le cadre du Chantier EAR 1425 des ATP : Enquête sur l'architecture rurale de la France (1968-1990), conduit localement par l’architecte Monfort, et analysé par Jean-René Trochet, en 1982 (fonds MUCEM).

- Inventaire du patrimoine réalisé sur le territoire (Services de l’inventaire, Régions Pays-de-la-Loire et Bretagne) : www.patrimoine.paysdelaloire.fr/linventaire/ et patrimoine.bzh/

- Inventaire général du patrimoine culturel : publications sur Guérande et Le Croisic notamment.

- Inventaire linguistique en langue gallèse : www.chubri-galo.bzh/

- Analyses socio-économiques des zones Natura 2000 des marais salants et des aires marines protégées de la région.

- Archives des départements de la Loire-Atlantique et du Morbihan : www.archives.loire-atlantique.fr/ et www.patrimoines-archives.morbihan.fr/

- Archives orales sur CoCoON : www.cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/#recherche_geo

- Archives orales de l’enquête ethnographique associée à la production de cette fiche (en cours de dépôt), sur CoCoON : www.cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-1c21eeb9-241f-4c5e-a1ee b9241fac5eca

Bibliographie sommaire

La bibliographie sur le sujet est très dense. Nous en proposons ici une brève synthèse, pluridisciplinaire :

Périodiques :

de nombreuses revues locales et régionales ont publié/publient encore de foisonnants textes consacrés au territoire : Penn ar Bed (SEPNB/Bretagne Vivante), Bulletin de la SSNOF, Cahiers du Pays de Guérande, etc.

Mentionnons aussi l’existence d’une ancienne revue locale : Le Saulnier. Journal mensuel des intérêts des marais salants, publié à Guérande, de novembre 1846 à avril 1848 (n° 1 à 18), dont une collection demeure au Musée des marais salants.

Presse : la presse quotidienne et régionale regorge d’articles consacrés aux marais salants, sujet d’importance locale, qui fait fréquemment couler beaucoup d’encre. Une part importante est numérisée, et accessible sur le site internet des ADLA ou Gallica.

Bibliographie spécialisée :

- ASSOCIATION DOMAINES, Presqu’île à vendre, 1974, 84 p.

- AVERTY-GOARDOU, Aliette, Michelle Monfort-Le Huédé : une paludière conquérante (05 août 1928 au Bourg-de-Batz-23 octobre 2011 à Le Croizic), Mémoire de DU Études Celtiques, Université de Rennes 2, 2020, 29 p.

- BROCA, Paul, « La Presqu’île de Batz – Extrait du procès-verbal (Séance du 25 août 1875) », Bulletin de l’Association Française pour l’Avancement des Sciences – Compte-rendu de la 4e session (Nantes-1875), Paris, AFAS et Masson, 1876, p. 899-900.

- BUREAU, Léon, « Costumes traditionnels des provinces de France, I, Bourg de Batz (Loire Inférieure) – Costume de relevailles », Mélusine, recueil de mythologie, littérature populaire, traditions et usages, Paris, Viaut, 1878, tome I, 5 janvier 1877, p. 15-17 et Errata, p. 592.

- BURON, Gildas, « De l’origine des marais salants guérandais », Bulletin de la Société Archéologique et Historique de Nantes et de Loire-Atlantique, Nantes, SAHNLA, 1991, tome 126, 1990, p. 9-62.

- BURON, Gildas, Les Dynamiques de l’expansion des bassins salicoles de la sénéchaussée de Guérande. Introduction et méthodologie à une problématique historique des aménagements du littoral guérandais au travers la gestion du temporel de trois établissements réguliers du XVIe siècle au début du XVIIIe siècle, Poitiers, Faculté des Sciences Humaines et Arts - Mémoire de maîtrise d’Histoire, 1997, III + 161 pages et 1 volume d’annexes.

- BURON, Gildas, « Pour une analyse historique du paysage salicole guérandais », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, Rennes : PUR, 1997, tome 104, année 1997, n° 2, p. 7-46.

- BURON, Gildas, Bretagne des marais salants, Morlaix : Skol Vreizh, 1999-2000, 2 volumes.

- BURON, Gildas, Guide du Musée des marais salants, Batz, tapuscrit, 2003, 55 p.

- BURON, Gildas, « Maisons et logis du marais salant guérandais du XVIIe au XIXe siècle », Les cahiers du Pays de Guérande, Guérande, Société des Amis de Guérande, 2008, n° 47, 2008, p. 3-37.

- BURON, Gildas, « Ameublement et mobilier des marais salants : essai de mise en perspective historique », Les cahiers du Pays de Guérande, Guérande, Société des Amis de Guérande, 2009, n° 48, 2009, p. 3-41.

- BURON, Gildas, « Paulin Benoist (20 avril 1857 - 24 novembre 1917) : Notaire, collectionneur de « vieilles choses », érudit, bibliophile et collecteur du breton de Batz », Les cahiers du pays de Guérande, n° 51, 2011, p. 58-66, ici p. 62-63.

- BURON, Gildas, Le costume prend la pose. Premières photographies au pays de Guérande, Châteaulin, Locus Solus, 2020, 132 pages.

- BURON, Gildas, « La langue bretonne de la paroisse de Batz », Les cahiers du pays de Guérande, n° 72, 2021, p. 58-66.

- CRESTON, René-Yves, « Au pays du sel », Jeunesse magazine, 3e année, n°24, p. 6-7.

- CRESTON, René-Yves, Le Costume breton, préface de Pierre-Roland GIOT, 2e éd., Paris, C. Tchou (coll. « La Bibliothèque bretonne »), 1977, 444 pages.

- BAILLEUL, Didier, Les marais salants de Guérande : un paysage à l’épreuve du temps, Atlas des paysages, DREAL des Pays-de-la-Loire, Inspection des sites classés, n.d., 11 p.

- DANTO, Anatole, SUARD, Louison, COLLIAS, Éric, Fiche d’inventaire Patrimoine Culturel Immatériel : l’apiculture de zone humide en Basse-Loire, 2021_67717_INV_PCI_FRANCE_00495, ministère de la Culture, Direction Générale des Patrimoines, 2020, 39 pages.

- DANTO, Anatole et FURIGA, Julie, Diagnostic des pratiques de chasse maritime et de pose de filet fixe sur le Domaine public maritime de la façade Atlantique au sein du réseau Natura 2000, projet CHAFIL, JéOcéan, Marines Initiatives, Office français de la biodiversité/Délégation de façade maritime Atlantique, 2024, 179 pages + annexes.

- DELAIRE, Alexis, Paysan paludier du Bourg de Batz (Loire-Inférieure), Paris, Firmin-Didot (coll. « Les Ouvriers des deux mondes » – I), 1885, 56 pages.

- DELBOS, Geneviève, « Les paludiers de Guérande et la météo », Ethnologie française, Paris, Centre d’Ethnologie française/Musée National des Arts et Traditions Populaires, 1982, nouvelle série, tome 12, n° 3, juillet-septembre 1982, p. 261-274.

- DELBOS, Geneviève, « Savoir du sel, sel du savoir », Terrain. Carnets du Patrimoine ethnologique, Paris, Mission du Patrimoine ethnologique, 1983, n° 1, octobre 1983, p. 11-22.

- DELBOS, Geneviève et JORION, Paul, La Transmission des savoirs, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme (coll. « Ethnologie de la France »), 1984, 310 pages.

- DUFRÊNE, Yvon, Mémoires du Sel. Histoire des marais salants de Séné, Séné, Association des Amis de la Réserve de Séné, 1996, 59 pages.

- ERNAULT, Émile, « Étude sur le dialecte breton de la Presqu’île de Batz », Bulletin Archéologique de l’Association Bretonne, 25e session, Congrès de Châteaubriant - 1882, 3e série, Saint-Brieuc, R. Prud’homme, 1883, tome 2, p. 212-249.

- GUELLEC, Michel et TESSON, Jean-Luc, Les marais salants de la Presqu’île guérandaise, situation présente et perspectives d’avenir, Nantes, DDA de Loire-Atlantique/La Baule, SIVOM de la Région bauloise, 1975, 89 pages + 3 cartes hors texte.

- GUÉRIFF, Fernand et PERRAIS, Maurice, Sur les Chemins du sel, Saint-Nazaire, APHRN, 1980, 48 pages.

- GUILLAUME, abbé Gabriel, et CHAUVEAU, Jean-Paul, Atlas linguistique et ethnographique de la Bretagne romane, de l’Anjou et du Maine, Paris, Éditions du CNRS, 1976-1983, 2 volumes publiés.

- GUILLOU, Philippe, La Communauté salicole du bas-pays guérandais ou les interrelations entre l’homme et son environnement, Villeneuve d’Asq, PUS, 1999 (coll. « Thèse à la carte »), 485 pages.

- HOCQUET, Jean-Claude, SARRAZIN, Jean-Luc, et al. (dir.). Le sel de la Baie : Histoire, archéologie, ethnologie des sels atlantiques, Rennes, PUR (coll. « Histoire »), 2015, 411 pages.

- HORIOT, Brigitte, « En annexe à l’ALO : le lexique du marais salant », Textes et Langages, tome 13, Actes du IIe colloque de langues et de littérature dialectale d’Oïl de l’Ouest de la France sur le thème de l'eau, Nantes (16-17-18 février 1984), Nantes, Université de Nantes, 1986, p. 143-162.

- LE COUËDIC, Daniel, et TROCHET, Jean-René, L’Architecture rurale française. Bretagne, Paris, Berger-Levrault/Musée National des Arts et Traditions Populaires, 1985, 280 pages.