Clé du travail des viandes, la découpe intervient au milieu d’une chaîne opératoire allant de l’animal sur pied à la mise en étalage.

En France, on atteste la présence de boucheries dès l’époque romaine. Au Moyen Âge, dans les grandes villes et notamment à Paris, la profession s’organise sous forme de corporations. Au XIXe siècle, les premières nomenclatures administratives des morceaux sont établies. Une découpe spécifique émerge à Paris. Cette découpe dite « parisienne » devient la référence nationale avec l’apparition des premières écoles de boucherie, de nombreux ouvrages relatifs au métier et à sa technique, ainsi que dès 1894, d’une organisation professionnelle nationale. Cette découpe se diffuse et se nomme désormais « découpe bouchère à la française ».

Clé du travail des viandes, elle intervient au milieu d’une chaîne opératoire allant de l’animal sur pied à la mise en étalage. Ces savoir-faire consistent en une reproduction d’une série de gestes précis, pour valoriser au mieux le muscle en faisant appel à une connaissance anatomique poussée, en vue d’obtenir des morceaux spécifiques adaptés à des préparations culinaires variées et ainsi de limiter le gaspillage.

La communauté est composée des 80 000 professionnels et apprentis exerçant dans les 18 000 boucheries artisanales françaises. La transmission de l’élément repose essentiellement sur une interaction entre les professionnels, le monde éducatif et les apprentis. L’apprenti se forme à des savoir-faire acquis chez le maître d’apprentissage, puis complétés et homogénéisés en alternance en centres de formation d’apprentis (CFA).

La communauté détentrice des savoir-faire de la découpe bouchère à la française, selon l’expression de la communauté, est composée des 80 000 professionnels et apprentis exerçant dans les 18 000 boucheries artisanales. Le secteur compte 42 000 salariés et une centaine d’enseignants et contribue à former chaque année 10 000 apprentis et plus de 1 500 adultes en reconversion professionnelle.

Un fort sentiment d’appartenance à cette communauté est partagé par ses membres, en témoigne l’enquête menée lors du Salon de la Boucherie Charcuterie Traiteurs qui s’est tenu à Angers en 2022 : 92% des sondés répondent « oui » à la question « La Boucherie est-elle, selon vous, une grande famille ? ». Cette cohésion s’explique notamment par un héritage historique issu des corporations, qui a permis la construction d’une organisation professionnelle, la Confédération Française de la Boucherie, Boucherie-Charcuterie, Traiteurs (CFBCT). Seule organisation représentative des bouchers, la CFBCT fédère plus de 40% des entreprises de la branche professionnelle, un taux d’adhésion élevé dans le monde du syndicalisme français. La CFBCT est présente sur le plan national, régional et départemental, avec un maillage territorial aujourd’hui composé de 99 syndicats départementaux.

La transmission des savoir-faire de la découpe bouchère à la française repose sur une forte interaction entre les professionnels et le monde éducatif. Les professionnels gèrent les 112 CFA de qui disposent d’une formation en boucherie sur le territoire national via le réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat, dans lesquelles de nombreux artisans bouchers sont élus. La création en 1957 de l’École Nationale Supérieure des Métiers de la Viande (ENSMV) par la Confédération et via un financement interne volontaire des bouchers, témoigne de l’attention portée par la communauté à la transmission de son savoir-faire.

La communauté se regroupe régulièrement lors d’événements professionnels et syndicaux (salons, assemblées générales, concours) qui rythment l’année ainsi que sur les réseaux sociaux.

Lieu(x) de la pratique en France

En France, la pratique se retrouve dans tous les territoires, dans l’hexagone comme en outre-mer.

Pratique similaire en France et/ou à l’étranger

La découpe bouchère à la française s’observe aussi hors de France. Ce savoir-faire est transmis à des professionnels venus se former en France, qui le transmettent à leur tour à l’étranger, ou encore dans le cadre de relations professionnelles avec des bouchers français. On observe une influence de cette pratique dans les régions limitrophes, particulièrement celles qui sont francophones. À titre d’exemple, en Wallonie, une découpe de la carcasse similaire, inspirée de la découpe bouchère à la française, est mentionnée par le Président de la Fédération Nationale des Bouchers, Charcutiers et Traiteurs de Belgique. Ces interactions entre professionnels de différents pays peuvent être une source de réinterprétation réciproque. Le développement des réseaux sociaux contribue également aux échanges de technique professionnelle et à la diffusion de ces savoir-faire.

Il existe aussi une diffusion institutionnelle de l’élément hors de France. En 2019, un partenariat a été mis en place entre la CFBCT, l’ENSMV et l’Institut des sciences et métiers de la viande d’Argentine. Plus récemment, la CFBCT a été sollicitée dans le cadre d’un projet de création d’une école de boucherie à San Francisco aux États-Unis. L’ENSMV accueille régulièrement des bouchers venus de l’étranger qui souhaitent découvrir les savoir-faire de la découpe bouchère à la française.

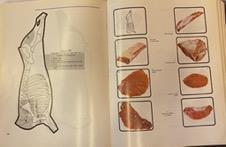

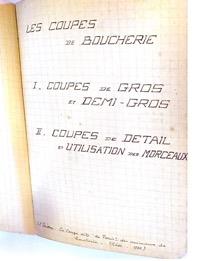

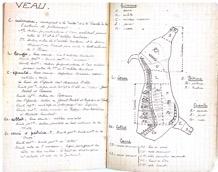

La terminologie des différents morceaux de viande est intimement liée à la découpe car elle sert de guide technique à l’apprenti. Ces guides oraux formalisés graphiquement façonnent les techniques et se retrouvent aujourd’hui dans les nomenclatures officielles.

La communauté utilise le français comme langue véhiculaire courante. Les artisans bouchers utilisent un vocabulaire spécifique pour désigner leurs outils (la « feuille », la « boutique ») ou les morceaux de viande issus de la découpe à la française (l’« araignée », la « poire », le « merlan ») dont le sens pour les bouchers est différent du sens commun.

Ces vocabulaires sont enrichis de termes ou d’expressions propres aux bouchers évoquant les qualités attendues lors de la découpe bouchère à la française : « chef à grande feuille » : boucher au poignet habile, la feuille désignant un couperet à lame fine ; « coupe glacée » : coupe parfaite ne présentant aucune trace du fil du couteau. Ils rendent compte de l’importance de l’observation dans le savoir-faire à travers des termes spécifiques comme « salière » (première vertèbre du bœuf à l’apparence d’une salière).

Depuis le milieu du XIXe siècle, les artisans bouchers utilisent un langage professionnel spécifique : le louchébem. Cet argot de métier transforme les mots de la langue commune (argot cryptique) en appliquant une règle fixe qui les rend incompréhensibles à des membres extérieurs à la communauté bouchère : louchébem (boucher), leufbem (bœuf), lorsomic (morceau), lilefèm (filet). Le louchébem permet d’échanger entre bouchers et permet parfois au maître d’apprentissage d’aiguiller l’apprenti dans ses gestes de découpe face aux clients.

Cet argot professionnel est un élément fort de l’identité des bouchers, un signe de reconnaissance et un élément d’adhésion et de ralliement à la communauté. Après une période de déclin, il reste transmis aux apprentis de manière informelle lors des échanges sociaux dans les centres de formation et surtout en entreprise, où son utilisation est courante.

De plus amples informations sur les aspects linguistiques liés aux savoir-faire de la découpe bouchère à la française sont disponibles en Annexe II.

Patrimoine bâti

À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, le boucher détaillant commence à aménager son local professionnel avec soin pour répondre aux nouvelles règles sanitaires et à la concurrence commerciale. Une structuration de plus en plus normée en trois espaces distincts s’impose alors. La boucherie se compose ainsi d’une zone de vente (vitrines réfrigérantes, mobilier et éclairage conçus pour mettre en valeur la viande), d’une zone de stockage (chambre froide) et d’un laboratoire (atelier de découpe et de préparation).

La boucherie est le théâtre du déroulé d’une « scène » tantôt cachée des yeux du spectateur-client dans les coulisses d’un laboratoire ou directement visible pour les tâches nécessitant la manipulation de morceaux plus petits (coupe d’une côte, ficelage, etc.). Une des nouvelles tendances est de donner à voir au client, à travers des cloisons vitrées, l’intérieur des laboratoires et ce qui s’y déroule : l’ensemble de la pratique de la découpe, la technicité qui y est associée ou les phases d’« affinage », visibles via la présence d’armoires à maturation.

Les musées français comme le musée Carnavalet à Paris ou le Mucem à Marseille ont de longue date identifié l’intérêt de ce patrimoine, comme le montre la présence dans leurs collections d’enseignes de bouchers. En Bourgogne, un vitrail de la Collégiale de Semur-en-Auxois (XVIe siècle, classé au titre du patrimoine mobilier, Plateforme ouverte du patrimoine) représente les savoir-faire de la corporation des bouchers.

D’autres éléments liés au patrimoine bâti sont présents dans les collections, voici ci-dessous un autre exemple.

Objets, outils, matériaux supports

Les boutiques étaient traditionnellement signalées dans chaque ville et village par des enseignes donnant sur la rue, pour signifier la présence d’une boucherie. Elles tendent actuellement à disparaître, même si certaines sont classées.

Des aménagements architecturaux et certains mobiliers sont spécifiques à la boucherie : grille, carrelage, crochets, rails de suspension, glacière/chambre frigorifique, plaques de découpe, vitrines d’exposition, etc.

Pour mettre en pratique la découpe à la française, un boucher s’appuie sur plusieurs éléments matériels, à commencer par ses outils, qui sont sa propriété (l’ensemble des outils est nommé « la boutique »). Parmi ceux-ci, on peut citer les couteaux, ayant chacun une forme spécifique et une fonction très définie (feuille pour fendre l’os, couteau à désosser, dénerver, trancher, piécer, etc.).

Une meule à eau peut éventuellement être utilisée pour l’affutage. Un fusil est indispensable pour l’affilage afin de réaffiler ses outils tout au long de l’exécution de la découpe. D’autres outils systématiquement utilisés peuvent être cités, comme la barre à dents de loup pour suspendre les carcasses, l’allonge pour suspendre les morceaux, la fourchette pour hisser les morceaux… le tout étant associé au billot, support ici central de toute la pratique, généralement en bois debout de charme cerclé de hêtre.

Outre les fonctions pratiques, il faut souligner l’aspect esthétique et symbolique dans le choix des outils, particulièrement des couteaux, considérés par les membres de la communauté comme « le prolongement de la main ».

Les collections des grands musées français regroupent aussi des éléments liés aux objets, comme des outils (couperets, tranchets, crocs, tables). Voici quelques exemples ci-dessous.

Un recueil d’objets et de témoignages, intitulé « Un objet qui vous est cher » a été initié par le comité scientifique ayant accompagné la démarche de patrimonialisation et mené auprès de la communauté en avril 2023. La figure 7 est issue de cette opération ; les objets et témoignages recueillis se trouvent en Annexe III.

Les savoir-faire de la découpe bouchère à la française s’acquièrent essentiellement au cours d’une formation en alternance durant un apprentissage. L’apprenti boucher se forme à des savoir-faire acquis chez le maître d’apprentissage, puis complétés et homogénéisés en alternance en CFA et qui peuvent être par la suite consolidés par des stages professionnels tout au long de la carrière. Il est coutume de dire parmi les professionnels que l’entreprise forme au métier et que le CFA forme à l’examen. À l’issue de deux ans de formation, l’apprenti obtient son certificat d’aptitude professionnelle. Il peut entrer sur le marché du travail ou poursuivre ses études en suivant un brevet professionnel, un certificat de spécialisation vente-conseil ou des formations supérieures allant jusqu’à la licence professionnelle, visant à former les futurs chefs d’entreprise ou responsables de magasin. Un apprentissage plus réflexif peut donner lieu à un master en lien avec l’histoire et les cultures de l’alimentation, dans le cadre de l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation.

Afin de maintenir une formation répondant aux besoins des professionnels et aux évolutions des pratiques alimentaires, la communauté, à travers sa Confédération, met régulièrement à jour, en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, les référentiels des certifications. Le nouveau référentiel du certificat d’aptitude professionnelle Boucher est ainsi entré en vigueur à la rentrée de septembre 2023. Cette révision vise à remettre les fondamentaux de la découpe bouchère à la française (désossage, parage, etc.) au cœur de l’apprentissage en déconnectant la partie vente du certificat d’aptitude professionnelle, qui fait l’objet d’un certificat de spécialisation.

La formation aux savoir-faire de la découpe bouchère à la française comprend un ensemble de matières telles que l’anatomie ou la cuisine. Elle est essentiellement orale chez le maître d’apprentissage et laisse une grande place au jargon.

Les savoir-faire de la découpe bouchère à la française s’acquièrent par la répétition des gestes techniques, par l’écoute et l’observation attentive des différentes pratiques et par mimétisme. La formation suit un ordre précis, les apprentis apprennent une gestuelle après l’autre : ils reçoivent d’abord un morceau à préparer, qui est déjà séparé de la carcasse, puis ils progressent pièce par pièce pour arriver à savoir travailler l’ensemble, et ils finissent par savoir extraire l’ensemble des morceaux à partir de la carcasse. Les apprentis sont aussi formés à l’utilisation de leurs sens, fortement mobilisés pour la découpe. Par exemple, le toucher est essentiel pour apprécier le grain de viande (teneur en tissu conjonctif).

L’expérience occupe une place cruciale : après l’apprentissage, les bouchers estiment que plusieurs années sont nécessaires pour maitriser la découpe et l’utilisation des outils.

La transmission de ces savoir-faire se retrouve sous d’autres formes. La transmission d'entreprise donne la possibilité au cédant de faire appréhender les techniques professionnelles au repreneur, dans une continuité intergénérationnelle. Il faut aussi évoquer le mentorat et la préparation des concours, tels que l’examen « Un des Meilleurs Ouvriers de France » ou les autres concours professionnels, qui sont l'occasion de valoriser la technicité, de magnifier la qualité et la précision des gestes et de susciter une émulation au sein de la communauté. On atteste la présence de tels concours d’« adresse professionnelle » dès la fin du XIXe siècle.

Concernant les supports de cette transmission, de nombreux ouvrages mentionnés dans la bibliographie détaillent les techniques liées aux savoir-faire de la découpe bouchère à la française. Dernièrement, la collection « Ressources pour Apprendre » (bœuf, veau, agneau, porc, volaille et gibier, et prochainement équin et caprin) a été créée par la profession et mise à la disposition des formateurs, apprentis et maîtres d’apprentissage.

Personnes impliquées dans la transmission :

• Des bouchers contribuent à la formation professionnelle en qualité de formateurs au sein des écoles et centres de formation et en qualité de maître d’apprentissage en entreprise ;

• Les professeurs de boucherie encadrent les jeunes en CFA ;

• Les titulaires de l’examen « Un des Meilleurs Ouvriers de France » de la classe boucherie étal, dont les missions contiennent la formation des jeunes ;

• Les personnes mobilisées pour les examens, les concours et les démonstrations : les correcteurs et l’ensemble des professionnels qui évaluent et préparent les candidats lors des examens, des démonstrations techniques et des concours professionnels (par exemple : concours « Un des Meilleurs Apprentis de France », examen « Un des Meilleurs Ouvriers de France », Salon de la boucherie, etc.) ;

Organisations impliquées dans la transmission :

• Les CFA et le réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat ;

• L’École Nationale Supérieure des Métiers de la Viande accueille des professionnels et apprentis de tous les territoires venant se former et se perfectionner tout au long de leur carrière ainsi que des adultes en reconversion. L’ENSMV participe à la construction de l’identité de la communauté par la transmission d’un ensemble de savoir-faire, codes, usages et pratiques ;

• Les organisations professionnelles du métier (la CFBCT, notamment au travers de sa commission nationale de formation, et ses organisations territoriales) ;

• La Commission Paritaire Nationale Emploi Formation (CPNEF), qui valide la politique de formation de la branche professionnelle ;

• L’ensemble des bouchers français, qui contribuent au financement de la formation professionnelle, notamment via la collecte « Promo Jeunes métiers de la viande ». Il s’agit d’une association paritaire qui regroupe les organisations patronales et syndicales représentatives de la profession et qui a pour objectif de soutenir et valoriser l’apprentissage, par exemple en accompagnant des jeunes lors de visites pédagogiques (élevages, marchés de gros…) ou lors de formations ;

• L’opérateur de compétences des Entreprises de proximité (OPCO EP) et France Compétences, pour le financement de la formation des salariés ;

• Le Fonds d’Assurance Formation des Chefs d’Entreprises Artisanale (FAFCEA) pour le financement de la formation des chefs d’entreprises, associés, conjoints collaborateurs et de leurs auxiliaires familiaux.

• Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, partenaire essentiel dans l’établissement du contenu et la validation des diplômes certifiant la maitrise des savoir-faire de la découpe bouchère.

Si la découpe des animaux pour en prélever la viande est étudiée par les préhistoriens, les outils spécifiques qui sont encore utilisés en boucherie actuellement (couperet, couteaux spécifiques) apparaissent dès la fin de la période gauloise en même temps qu’une découpe de gros des carcasses similaires pour les différentes espèces consommées. On peut néanmoins considérer qu’en France, les boucheries apparaissent à la période romaine, si l’on estime que l’acception de cette appellation implique un lieu aménagé pour abattre les animaux et préparer la viande dans un but commercial, selon une découpe standardisée des carcasses. Durant l’Antiquité, une seule boucherie existe, celle du bœuf. Au Moyen Âge, en milieu urbain surtout, les viandes de boucherie se diversifient : même si le bœuf demeure la référence pour la découpe (cf. article II, V, 18 du Ménagier de Paris, 1393) sans doute en raison de la technicité plus grande pour son abattage. On débite indifféremment sur l’étal, le porc et le mouton. « Tuer, tailler et vendre chair » constitue dans plusieurs documents réglementaires le cœur du métier associant abattage, découpe et commercialisation des morceaux plus ou moins différenciés. La caractéristique d’un boucher à la fois abattant et détaillant va persister jusqu’au XIXe siècle, où deux branches professionnelles vont se distinguer progressivement : la boucherie de gros (monde des abattoirs) et la boucherie de détail (monde des boucheries). La réflexion hygiéniste qui se met alors en place éloigne, tout en regroupant les tueries, la première des centres urbains vers la périphérie, tandis qu’elle diffuse dans la trame urbaine, au plus près des clients, la seconde. Cette dissociation a progressivement recentré l’activité bouchère sur la vente et donc sur la mise en valeur de morceaux à partir de carcasses conditionnées hors de la boucherie proprement dite.

Dès le milieu du XIXe siècle, des nomenclatures administratives des morceaux de viande existent pour des raisons fiscales de taxation (varier le taux de la taxe selon la qualité des morceaux, répartis en trois catégories). Ces nomenclatures ne concernent d'abord que les viandes vendues en ville. Des écarts peuvent exister entre les classifications des bouchers, des marchands et des administrations, car la notion de « qualité » de la viande est difficile à définir. Avec la libéralisation du marché parisien de la viande (1858), les classifications qualitatives s'affinent progressivement jusqu'en 1914 et concernent peu à peu toutes les viandes vendues sur le territoire national (avec des nuances entre villes et campagnes). Aux simples critères de quantité de graisse et de race vont s'ajouter une différenciation selon l'anatomie de la bête. En 1915, une commission spéciale des cours des viandes est mise en place par le gouvernement à cause du contexte tendu de la Première Guerre mondiale. Ce contexte accélère la mise en place d'une classification nationale des qualités de viande (qui utilise comme modèle les catégories existantes à Paris). Dans les années 1920 et 1930, les tensions sont importantes entre les pouvoirs publics et les bouchers car la question de la nomenclature des viandes est étroitement liée à celle du barème des prix (et donc du niveau de taxation appliqué aux différentes pièces de viande). Après 1945, les tensions restent vives entre pouvoirs publics et bouchers sur les enjeux de classification et de taxation (lutte contre la cherté de la vie). Même si l'ordonnance de 1945 (ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945) qui encadre les prix de la viande est abrogée en 1986, il n'en reste pas moins que la question de la classification des viandes demeure sensible car les fraudes sont parfois difficiles à détecter.

C’est à partir de la seconde moitié du XIXe siècle qu’une découpe spécifique apparait à Paris pour répondre à un marché croissant en lien avec l’expansion urbaine et dans un contexte de centralisation du pouvoir comme des mœurs et de la mode : la découpe bouchère parisienne va devenir ensuite la référence nationale.

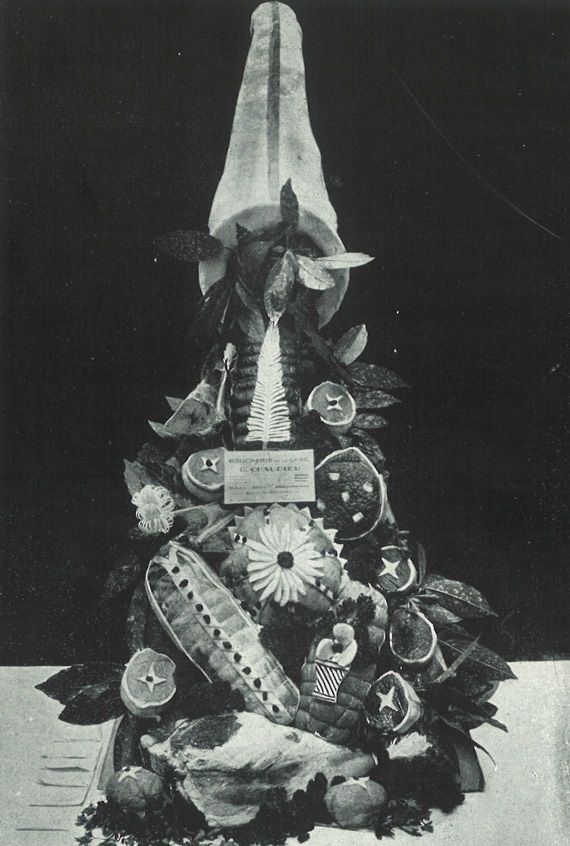

Il faut également mentionner que la diffusion d’un modèle de découpe a été favorisée par la CFBCT notamment via la mise en place des concours de boucherie et la diffusion des livres de Georges Chaudieu, boucher et auteur de nombreux ouvrages sur le métier, dont le classique Boucher de Paris (deux tomes) qui présente la découpe et préfigure les manuels de formation actuels Ressources pour Apprendre à partir de la seconde moitié du XXe siècle.

Plusieurs évolutions sociales et matérielles sont à noter.

La place des femmes en boucherie change ; l’évolution technique et sociétale a permis aux femmes de se positionner en tant que détentrices et praticiennes des savoir-faire de la découpe. Les femmes représentent 8 % des effectifs des CFA et, en 2022, Stéphanie Hein devient la première femme titulaire de l’examen « Un des Meilleurs Ouvriers de France » en boucherie. L’étude de l’évolution des candidats au concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » permet d’objectiver ces données sur le temps long : c’est avec l’édition du concours de l’an 2000 que l’on voit s’opérer un changement dans le nombre annuel de candidates. Celui-ci semble s’accentuer : entre les années 1980 et les années 2000, seules quatre candidates ont participé à la finale nationale de ce concours. Depuis 2000, une situation inverse peut être observée : seules cinq éditions de la finale n’ont pas eu de femme candidate. Néanmoins, le nombre de candidates reste généralement marginal par rapport au nombre total de candidats (un peu moins de 10% par an en moyenne depuis 2000).

Du point de vue des évolutions matérielles, l’électrification réduit la pénibilité du travail, en rendant plusieurs types d’opérations moins difficiles : motorisation pour le transfert des carcasses, ce qui rend la force physique moins nécessaire en amont de la pratique de la découpe, certains morceaux de gros pouvant peser plus de 100 kg. L’introduction de nouveaux alliages métalliques (acier et inox) facilite l’entretien des outils tranchants et les rend plus efficaces (couteaux, fendoirs, hachoirs). L’apparition du froid industriel et des chambres froides permet de pré-découper les pièces de viandes et d’améliorer la maturation, puisque la viande ne risque plus de s’altérer. La législation et la communauté, via la branche professionnelle, renforcent aussi la prévention des risques, notamment musculosquelettiques, et des accidents du travail : ; gants et tabliers métalliques, chaussures de sécurité et vêtements de protection permettent d’éviter les coupures et blessures.

En matière d’emprunts de la pratique, les échanges entre professionnels de différents pays, par exemple à l’occasion de concours internationaux ou de stages, engendrent fréquemment des emprunts et des adaptations, qui concernent des gestes techniques ou les produits finis. À titre d’illustration citons les récents échanges entre bouchers français et argentins qui ont porté sur la valorisation intégrale des carcasses en vue de réduire le gaspillage.

Vitalité

La vitalité des savoir-faire de la découpe bouchère à la française repose sur un nombre croissant d’apprentis et de salariés dans le secteur de la boucherie depuis une dizaine d’années. Aujourd’hui, on dénombre plus de 10 000 apprentis en formation dans la filière bouchère et plus de 42 000 salariés dans la branche professionnelle. Le nombre de reconversions dans le métier de boucher est également en hausse depuis une dizaine d’années, avec des personnes ayant tous types de profils.

Historiquement, la communauté des bouchers est très impliquée dans les structures qui défendent les savoir-faire artisanaux et l’élevage français. De nombreux bouchers sont eux-mêmes élus par leurs pairs au sein d’interprofessions et de chambres consulaires (Chambres de métiers et de l’artisanat).

Sur un plan mondial, les savoir-faire de la découpe bouchère à la française se diffusent hors de France, notamment lors de la création d’écoles. À titre d’exemple, les formateurs d’une école de boucherie créée récemment en Argentine ont suivi un stage de trois semaines tant pour apprendre la découpe bouchère à la française que les techniques d’enseignement en France.

Menaces et risques

Alors que la consommation de viande se maintient, la forte baisse de la production bovine en France (entre 2016 et 2023, la France a perdu 553 000 vaches à viande) dont souffre la filière représente une menace pour l’élément car cela entraine une forte augmentation d’importations d’animaux ayant des caractéristiques d’âge, de poids, d’alimentation et de conformation différentes des animaux locaux. Cela implique que l’âge à l’abattage régresse en France, pour des motifs économiques, alors que l’une des spécificités de la boucherie artisanale française repose sur la tradition d’abattre les bovins plus matures (à 30-36 mois, contre 20-24 mois pour la viande industrielle). Ces nouvelles caractéristiques d’âge, de poids et de conformation influencent la découpe et les qualités organoleptiques des différents morceaux qui en résultent. La viande moins mature est moins stable, a une durée de conservation réduite et doit être découpée plus rapidement, elle est « moins faite » selon l’expression de la communauté. Cette situation induit également des importations de morceaux déjà découpés. Par exemple, la demande en restauration est très tournée vers les morceaux à griller comme la bavette, très présente dans les importations, ce qui contribue à diminuer la place des savoir-faire de la découpe bouchère à la française.

L’uniformisation des modes d’élevage menace l’élément car il existe un lien indissociable entre les savoir-faire des bouchers et ceux des éleveurs. Différents territoires français riches d’une grande biodiversité créent une mosaïque de paysages et de terroirs à l’origine de 92 viandes sous signes de qualité et d’origine (Appellations d’origine protégée, Indication géographique protégée, Agriculture biologique et Label rouge). La boucherie artisanale s’est très tôt mobilisée pour accompagner le déploiement de ces différents signes de qualité et d’origine, garants de modes d’élevage vertueux et de la qualité de la viande. Pour mettre en valeur les qualités de chaque viande et de chaque terroir, il faut un artisan capable d’en apprécier les spécificités (par exemple la race, la conformation, l’état d’engraissement).

L’élément est également menacé par un changement culturel, celui de la consommation croissante de viande hachée. En France, la quantité de viande consommée est stable, mais on observe une augmentation constante de la proportion de viande hachée, en particulier chez les jeunes. Dans les années 1960, la part de viande hachée dans la consommation de viande française était inférieure à 10% alors qu’elle est de plus de 50% en 2024. Certains morceaux, auparavant détaillés (par exemple le bœuf mode lardé), ne le sont plus aujourd’hui, ce qui entraine une perte de savoir-faire.

L’évolution des modes de vie constitue une dernière menace. Au sein des foyers, le temps dédié à la cuisine au quotidien tend à diminuer, induisant une perte de connaissances des manières de cuisiner, notamment les morceaux à cuisson lente, qui sont de moins en moins fréquemment utilisés et découpés. Or, la finesse de la découpe à la française est fortement corrélée aux modes de consommation culinaires. Par exemple, pour le cheval, la menace pourrait aller jusqu’à la disparition des savoir-faire. Après une forte incitation publique, l’hippophagie est aujourd’hui menacée par un faisceau de circonstances politiques, économiques et symboliques.

Modes de sauvegarde et de valorisation

Formation et transmission

• Les référentiels des diplômes sont périodiquement mis à jour par la CFBCT en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse (par exemple : révision du certificat d’aptitude professionnelle Boucher en septembre 2023)

• La collection Ressources pour Apprendre (qui regroupe des éléments sur la découpe du bœuf, du veau, de l’agneau, du porc, de la volaille et du gibier) a été créée par la profession et le Guide de l’alternant est distribué dans les CFA. La numérisation de ces supports pédagogiques est en cours pour illustrer les savoir-faire de la découpe bouchère à la française via la création de modules vidéo et un travail sur la découpe en réalité virtuelle. Ces différentes ressources sont en cours de réalisation et seront regroupées sur une plateforme en ligne intitulée Campus digital des métiers de la viande.

Promotion, sensibilisation et valorisation

• Des concours évaluant tant la technicité que la créativité des participants sont organisés régulièrement afin de susciter une émulation au sein de la communauté et de mettre en lumière les savoir-faire de la découpe bouchère à la française : concours « Un des Meilleurs Apprentis de France », « Un des Meilleurs Ouvriers de France » ainsi que de nombreux concours régionaux. Il convient également de noter la création d’une équipe de France de boucherie. Les participants à ces concours sont évalués sur le respect des fondamentaux de la découpe bouchère à la française (désossage, parage, ficelage…).

• Des objets liés aux savoir-faire de la découpe bouchère à la française sont présentés dans les collections de différents musées (musées nationaux, musées amateurs).

• Des canaux de communication entre professionnels ont été créés et sont régulièrement alimentés, contribuant à entretenir les liens unissant les membres de la communauté. Par exemple : La Boucherie Française, mensuel tiré en moyenne à 10 000 exemplaires avec quatre lecteurs par exemplaire en moyenne, publie régulièrement des articles mettant en avant les concours (plateaux des candidats, contenu des épreuves techniques dont évaluation sur la technique de la découpe, etc.) et présente des formations à l’ENSMV axées sur les techniques de découpe. D’autres réseaux comme le groupe Facebook « Les Garçons Bouchers(ères) » rassemble 18 000 professionnels sur les réseaux sociaux, la page Facebook de la Confédération, ou encore le nouveau site internet de la Confédération avec de nombreux visuels illustrant les savoir-faire de la découpe bouchère à la française, etc. Tous mettent en avant les réalisations des concours, transmettent des informations pour des stages professionnels visant à peaufiner les savoir-faire, etc.

Recherche et documentation

• L’octroi d’une bourse CIFRE pour une thèse d’anthropologie financée par la CFBCT et débutée en septembre 2022 : « Analyse anthropologique d’un processus de construction patrimoniale : le cas de la découpe bouchère à la française » (Pierre Mancini, sous la direction d’Isabelle Bianquis et Marie-Pierre Roure-Horard, Université de Tours, Laboratoire Citères, UMR 7324).

• Une enquête initiée par le comité scientifique et inscrite dans le cadre du master II « Master Histoire, Civilisation, Patrimoine, Sciences historiques Parcours Cultures et Patrimoines de l’alimentation » lors du Salon de la Boucherie d’Angers en 2022. La richesse des échanges et les réactions positives ont créé une dynamique et lancé une réflexion sur la meilleure manière de partager les éléments recueillis. Les résultats recueillis lors de cette enquête sont disponibles en Annexe IV.

Actions de valorisation à signaler

• La campagne de communication « Artisan & boucher, un savoir-faire en héritage » a été lancée lors de l’émergence du projet de candidature des savoir-faire de la découpe bouchère à la française, elle permet à la démarche portée par la communauté d’être identifiée par le grand public.

• Un recueil d’objets et de témoignages, intitulé « Un objet qui vous est cher », a été mené auprès de la communauté en avril 2023, à l’occasion de l’assemblée générale de la profession organisée à Roanne. Près de cinquante objets et témoignages ont été recueillis, souvent liés aux savoir-faire de la découpe bouchère à la française (couteaux, cours sur la découpe dans des carnets d’apprentis, etc.). L’Annexe III fournit plus de détails sur cette opération.

Modes de reconnaissance publique

• La nomenclature des dénominations des morceaux de viande est définie par l’Arrêté du 18 mars 1993 relatif à la publicité des prix des viandes de boucherie et de charcuterie

• L’examen « Un des Meilleurs Ouvriers de France » en boucherie

• Le titre de Maître Artisan boucher, délivré par les Chambres de métiers et de l’artisanat à des chefs d’entreprise qui ont valorisé leur savoir-faire et leur activité pendant plusieurs années et formé des apprentis

La communauté a identifié les mesures de sauvegarde suivantes :

Formation et transmission

• Poursuivre la mise à jour des référentiels des diplômes de baccalauréat professionnel et brevet professionnel : la CFBCT travaillera en lien avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.

• Poursuivre le développement des ressources pédagogiques dédiées aux savoir-faire de la découpe, avec la création d’un module culturel et historique issu des échanges tenus dans le cadre de la candidature entre le comité scientifique et la communauté. Ce module sera intégré à la plateforme « Campus digital des métiers de la viande ». La CFBCT travaillera à l’élaboration de ce module en lien avec l’École Nationale Supérieure des Métiers de la Viande et l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation.

• Ajouter un tome cheval à la collection Ressources pour Apprendre. Cela résulte des réflexions tenues lors des réunions du conseil scientifique concernant le risque de perte des connaissances liées à la découpe de la viande chevaline.

• Poursuivre la numérisation des ressources pédagogiques liées aux savoir-faire de la découpe bouchère à la française, sur le modèle du projet mené pour la collection Ressources pour Apprendre, afin d’y inclure des ressources supplémentaires. Poursuivre le développement de la réalité virtuelle, notamment pour former à la découpe. La CFBCT travaillera en lien avec l’École Nationale Supérieure des Métiers de la Viande et d’autres partenaires pédagogiques.

Promotion, sensibilisation et valorisation

• L’opération « Un objet qui vous est cher », initiée par le comité scientifique provoque une prise de conscience collective de la dimension patrimoniale des objets et récits personnels détenus par les membres de la communauté. Afin de pérenniser ces objets et témoignages et de mettre en perspective leur dimension patrimoniale, des actions de communications dédiées seront mises en place. Des articles réguliers seront notamment rédigés dans le journal La Boucherie Française afin de valoriser la démarche d’inscription à l’Inventaire national. La CFBCT valorisera cette dimension patrimoniale, en lien avec l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation.

• Créer une association des anciens lauréats du concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » bouchers pour en faire les ambassadeurs des savoir-faire de la découpe bouchère à la française auprès des apprentis en formation. La CFBCT sera chargée de la création de cette association.

• Développer, en partenariat avec l’interprofession, les relations et les échanges entre apprenants dans les différents métiers de la filière (futurs éleveurs, bouchers, cuisiniers, etc.)

• Proposer des recettes qui valorisent le savoir-faire de la découpe bouchère à la française et en particulier certains morceaux moins bien identifiés des consommateurs.

Recherche et documentation

• Créer un lieu de sauvegarde des matériels recueillis dans le cadre de la démarche d’inventaire et de la thèse CIFRE. Il s’agirait d’un lieu physique, hébergé dans les locaux de la CFBCT, et d’une plateforme en ligne. À titre d’exemple, la plateforme en ligne pourrait regrouper les enregistrements audio des entretiens réalisés dans le cadre de la thèse CIFRE.

• Renforcer les liens avec le master « Master Histoire, Civilisation, Patrimoine, Sciences historiques Parcours Cultures et Patrimoines de l’alimentation » de l’Université de Tours, en particulier dans le cadre du module viande, en Master 2, par exemple avec des recherches sur des recettes anciennes. Ce master accueille des étudiants dont certains sont des professionnels des métiers de bouche.

• Rédiger une page Wikipédia sur les savoir-faire de la découpe à la française, sur la base de cette fiche et en lien avec PCI Lab. La CFBCT se chargera de la rédaction, en lien avec l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation.

Recherche et documentation

• Créer un lieu de sauvegarde des matériels recueillis dans le cadre de la démarche d’inventaire et de la thèse CIFRE. Il s’agirait d’un lieu physique, hébergé dans les locaux de la CFBCT, et d’une plateforme en ligne. À titre d’exemple, la plateforme en ligne pourrait regrouper les enregistrements audio des entretiens réalisés dans le cadre de la thèse CIFRE.

• Renforcer les liens avec le master « Master Histoire, Civilisation, Patrimoine, Sciences historiques Parcours Cultures et Patrimoines de l’alimentation » de l’Université de Tours, en particulier dans le cadre du module viande, en Master 2, par exemple avec des recherches sur des recettes anciennes. Ce master accueille des étudiants dont certains sont des professionnels des métiers de bouche.

• Rédiger une page Wikipédia sur les savoir-faire de la découpe à la française, sur la base de cette fiche et en lien avec PCI Lab. La CFBCT se chargera de la rédaction, en lien avec l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation.

La candidature des savoir-faire de la découpe bouchère à la française a reçu quatre lettres de soutiens et douze lettres de consentements.

Lettres de soutien

Basselot, Virginie, cheffe de cuisine et co-présidente d’Euro-Toques France

Casella, Stefano, propriétaire de la boucherie dell'edera San Lazzaro di Savena (Bologne, Italie) et président du Sindacato Esercenti Macellerie Bologna

Laurioux, Bruno, président de l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation Shahzadi, Sobia, consommatrice, cliente en boucherie artisanale

Lettres de consentement

Andreoni, Monica, bouchère italienne salariée à la boucherie Leboeuf à Paris

Chevalier, Alberte, bouchère retraitée, présidente de l’association des anciens présidents de la boucherie, charcuterie, traiteur, Var

Cosse, Lucie, bouchère, responsable à la Maison Cosse, Paris

Drouyer, Michel, boucher retraité, Meilleur ouvrier de France, trésorier de l’association des anciens présidents de la boucherie, charcuterie, traiteur, Hauts-de-Seine

Durand, Robert, boucher retraité, secrétaire de l’association des anciens présidents de la boucherie, charcuterie, traiteur, Isère

Guihard, Jean-François, Maître-artisan boucher, président de la CFBCT, Morbihan Hein, Stéphanie, bouchère et Meilleur Ouvrier de France à Montlouis-sur-Loire, Indre-et-Loire Heurtier, Christian, artisan boucher à Limoges, Haute-Vienne

Leboeuf, Romain, artisan boucher et Meilleur Ouvrier de France à Paris

Perrin, Pierre, boucher retraité, Rhône

Simonet, Aurélien, directeur et formateur chez AnéauR Formations, centre de formation spécialisé en boucherie et charcuterie, Saint Denis, Ile de La Réunion

Yacoubi, Abdelhafid, artisan boucher à Manosque, Alpes-de-Haute-Provence

Récits liés à la pratique et à la tradition

Ouvrages, mémoires, témoignages produits par les praticiens eux-mêmes

• Roger, Gérard, Le fils du boucher, Luneray, Bertout (coll. « Métiers d’hier et d’aujourd’hui en Normandie »), 2005

« Devenu ouvrier, [l’apprenti] était ensuite initié au travail de désossage. Il lui fallait d’abord exceller dans le désossage du collier de bœuf pour avoir accès à des morceaux plus nobles. Lorsqu’il savait parfaitement désosser un bœuf, il était promu aux fonctions de second au bœuf sans balance, puis chef au bœuf. En fin de formation, il était initié au travail du veau, comme second, quand il était capable de le fendre en quartiers. Il devenait chef au veau et accédait au mouton comme second puis chef. Il devait pouvoir remplacer le patron. Il commandait à tous alors que le chef au veau ne pouvait commander que le veau et le bœuf. Pour devenir chef au veau et au mouton, il lui fallait maîtriser la fente de chacun. Pour accéder à cette reconnaissance professionnelle, il devait fendre impeccablement le corps de vertèbres en son milieu, la moelle épinière ou amourette tranchée de moitié sur chaque côté, les apophyses épineuses en deux, dans une fente sèche ».

Créations littéraires ou cinématographiques prenant la pratique ou l’élément pour prétexte

• Colette, Le Fanal Bleu, Paris, Hachette, 1956

« À part les boucheries, à part le papier d’étain et les pommes, je cherche en vain l’opulence ancienne du premier arrondissement. Je retrouve, j’apprécie encore le chic que ces Messieurs de la boucherie mettent à parer la viande. Un boucher coupant, tranchant, élaguant, ficelant, façonnant vaut un danseur, un mime. Boucher de Paris s’entend ! La huppe d’or sur le front, la joue pareille à l’aurore et l’oreille comme une rose, les cordons du tablier noués à l’ordonnance, juste ce qu’il faut de taches de sang, ça et là, ah ! Madame, le boucher de Paris vaut le coup d’œil, sinon mieux. »

Chansons

• Chez le boucher (chanson populaire), interprétée par Jean-Pierre Coffe, 2011

« Dans not’ quartier, y a un boucher, un bon et joyeux drille

Très rigolo, plein d’à-propos, surtout auprès des filles

Il connaît bien l’goût d’un chacun et, quand il se présente

Un jeune tendron, pour du rognon ou bien d’la viande saignante

Vite, il lui dit, tout réjoui :

J’en ai un p’tit bout qui f’ra sûr’ment votre affaire

Y en a pas beaucoup mais d’quoi bien vous satisfaire

J’en ai un p’tit bout qui f’ra sûr’ment votre affaire

Y en a pas beaucoup mais c’que j’ai, c’est bon comme tout

V’là qu’l’autre matin arrive soudain une petite bonne charmante

Qui lui dit : J’veux un pot-au-feu, dans les trois francs cinquante

T’nez, s’il vous plaît, dans l’faux-filet

J’préfère ça à la rouelle

Et, pour le poids, mettez pour moi, un superbe os à moelle »

• Une vache à mille francs (parodie de Jacques Brel), interprétée par Jean Poiret, 1966

« Une vache à mille francs,

F'rait l'filet à cent francs,

L'rumsteck à soixante francs,

Le gîte à quarante francs,

L'aloyau à trente francs,

La culotte à vingt francs.

Un' culotte à vingt francs,

F'rait la côte à quinze francs,

La poitrine à douze francs,

La bavette à dix francs,

Le collier à huit francs,

Le jarret à quatre francs.

Un jarret à quatre francs,

Ce s'rait intéressant

Et plus avantageux

Pour faire un pot-au-feu

Qu'un jarret à mille francs,

Un jarret à quatre francs… »

Inventaires réalisés liés à la pratique

Des musées nationaux présentent des objets liés aux savoir-faire de la découpe bouchère à la française :

• Musée Carnavalet – Histoire de Paris (Paris) : musée consacré à l’histoire de Paris qui rassemble plus de 640 000 œuvres, de la préhistoire à nos jours (peintures, sculptures, maquettes, enseignes, dessins, gravures, affiches, médailles et monnaies, objets d’histoire et de mémoire, photographies, boiseries, décors et pièces de mobilier)

• Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Marseille) : Héritier du musée d’Ethnographie du Trocadéro et du musée national des Arts et traditions populaires, le Mucem oriente la politique d’enrichissement de ses collections et fonds ethnographiques vers l’Europe et la Méditerranée.

Des collections muséales dédiées aux savoir-faire de la découpe bouchère à la française sont exposées dans d’autres musées :

• Musée de la coutellerie (Thiers) : Le musée retrace l’histoire sociale et économique de la coutellerie à Thiers depuis son installation sous forme artisanale jusqu’au début de son industrialisation. Les 700 pièces exposées témoignent du savoir-faire des couteliers, de la diversité des formes et de leurs évolutions en fonction des modes de vies, des techniques et des matériaux. La collection présente des œuvres de centres couteliers français ou étrangers du XVIe siècle à nos jours.

• Maison traditionnelle de la Boucherie (Limoges) : Depuis le XIIIe siècle jusqu’au XXe siècle, le quartier de la Boucherie à Limoges a été habité par les bouchers et marqué par leur vie sociale et professionnelle. La maison traditionnelle de la Boucherie évoque l’activité de cette corporation et met en scène la vie des bouchers et de leurs familles qui abattaient sur place, vendaient et cuisaient au rez-de-chaussée, vivaient dans les étages, tout en séchant des centaines de peaux de moutons et de porcs dans des greniers à claire-voie.

Des musées amateurs sont dédiés aux savoir-faire de la découpe bouchère :

• Musée de la boucherie ancienne (Saint-Calais) : musée créé par un boucher à la retraite, qui regroupe une collection d’une centaine d’outils anciens datant de 1900 à nos jours.

• Petit musée de la boucherie (Hagenthal-le-Bas) : musée créé par un boucher à la retraite, qui regroupe une collection de milliers d’objets.

• Mini-musée des Charmilles (Meslay) : musée créé par un boucher à la retraite, qui regroupe des objets de son père, grand-père et arrière-grand-père, bouchers depuis 1902.

Bibliographie sommaire

• Bégat, Georges, Méthode de travail des muscles du bœuf, du veau et de l’agneau, Paris, éditions SEPETA, 1997

• CFBCT, Ressources pour apprendre, Coupes et découpes service détail, « l’agneau », Paris, éditions SEPETA, 2018

• CFBCT, Ressources pour apprendre, Coupes et découpes service détail, « le veau », Paris, éditions SEPETA, 2018

• CFBCT, Ressources pour apprendre, Coupes et découpes service détail, « le bœuf », Paris, éditions SEPETA, 2020

• CFBCT, Ressources pour apprendre, Coupes et découpes service détail, « le porc », Paris, éditions SEPETA, 2022

• CFBCT, Ressources pour apprendre, Coupes et découpes service détail, « la volaille et le gibier », Paris, éditions SEPETA, 2023

• CFBCT, La Boucherie française, journal professionnel (mensuel), depuis 1946

• Chaudieu, Georges, La technique de la présentation et de la décoration des viandes, Paris, Peyronnet, 1949

• Chaudieu, Georges, Bonneville, Achille, Boucher de Paris, La coupe, la préparation des viandes et les étalages dans la boucherie de Paris, tome 1 généralités - le bœuf, Paris, Peyronnet, 1950

• Chaudieu, Georges, Bonneville, Achille, Boucher de Paris, la coupe, la préparation des viandes et les étalages dans la boucherie de Paris, tome 2 – le veau – le mouton – les étalages, Paris, Peyronnet, 1957

• Chaudieu, Georges, Pour le boucher, Paris, Dunod, 1959

• Chaudieu, Georges, Manuel pratique de boucherie, Malakoff, Dunod, 1969

• Chaudieu, Georges, Le Petit dictionnaire de boucherie et de boucherie-charcuterie, Paris, Peyronnet, 1970

• Chaudieu, Georges, Le livre de la viande, Paris, Flammarion, 1986

• Confédération internationale de la boucherie et de la charcuterie, Découpe professionnelle d’un quartier arrière de bœuf (français, anglais, allemand), 2001

• Conte, Patrice et Vallet, Christian Vallet, Le geste du boucher : découpe et consommation de la viande de la préhistoire à nos jours, Limoges, ARCHEA, 1993

• Dangin, François, Connaissance de la carcasse, les cahiers de la boucherie, Paris, éditions SEPETA, 1972

• Derue, A, La découpe des viandes de boucherie, Paris, Lanore, 1982

• Gascar, Pierre, Les bouchers, Paris, Éditions de Nesle, 1973

• Gouet, Guy, Préparation des viandes, Paris, éditions SEPETA, 1998

• Grimod de La Reyniere, Alexandre-Balthazar-Laurent, Manuel des amphitryons, contenant un traité de la dissection des viandes à table, la nomenclature des menus les plus nouveaux et des éléments de politesse, 1808

• Grimod de La Reyniere, Alexandre-Balthazar-Laurent, Almanach des gourmands : servant de guide dans les moyens de faire excellente chère / par un vieil amateur, 1803- 1810

• Horard, Marie-Pierre et Laurioux, Bruno (dir.), Pour une histoire de la viande, Tours, Presses universitaires de Rennes, Presses universitaires François Rabelais, 2017

• Leboeuf, Romain, Boucherie, Leçons en pas à pas, Paris, Hachette (Éditions du Chêne), 2019

• Office national interprofessionnel des viandes, de l’élevage et de l’aviculture (OFIVAL), Coupes et découpes

• Poisson, Jean, Thèse « La coupe dite ‘de Paris’ des animaux de boucherie et des bases anatomiques », Vigot Frères éditeurs, 1938

• Thieulin, Gustave, Brézol, Paris, 1970

• Le Ménagier de Paris. Traité de morale et d’économie domestique composé vers 1393 par un bourgeois parisien, édition présentée par le Baron Jérôme Pichon, 1846-1847, Paris, Crapelet pour la Société des bibliophiles françois, 1846

Filmographie sommaire

Films et documentaires :

• Tendre et Saignant, réalisé par Christopher Thompson, produit par Les Films du Cap, 2020, 91 minutes

• Garçon Boucher, réalisé par Florian Geyer, produit par Quark Productions, 2013, 49 minutes

• Le Sang des bêtes, réalisé par Georges Franju, produit par Forces et Voix de France, 1949, 21 minutes

Sitographie sommaire

• Page de la CFBCT : https://www.boucherie-france.org [consulté le 22/06/2023]

• Page de l’École Nationale Supérieure des Métiers de la Viande : https://ensmv.com [consulté le 22/06/2023]

• Page Facebook Les bouchers, bouchers-charcutiers de France : https://fr.facebook.com/people/Les-bouchers-bouchers-charcutiers-de-France/100077392331533/ [consulté le 22/06/2023]

• Page Facebook École Nationale Supérieure des Métiers de la Viande : https://www.facebook.com/ensmvparis/ [consulté le 22/06/2023]

• Page Facebook Les Garçons Bouchers(ères) : https://www.facebook.com/groups/zoe35460/ [consulté le 22/06/2023]

Praticien(s) rencontré(s) et contributeur(s) de la fiche

Guihard, Jean-François ; Boucher dans le Morbihan, président de la CFBCT

Maison de la Boucherie, 98 boulevard Pereire, 75017 PARIS

01 40 53 47 50

cfbct@boucherie-france.org

https://www.boucherie-france.org

Sillier, François ; Boucher dans le Loiret et président d’honneur de l’École Nationale Supérieure des Métiers de la Viande

Heurtier, Christian ; Boucher en Haute-Vienne

Hein, Stéphanie ; Bouchère en Indre-et-Loire, MOF en boucherie

Martinet, Victor ; Rédacteur en chef de La Boucherie Française

Mulette, François ; MOF en boucherie, responsable pédagogique à l’École Nationale Supérieure des Métiers de la Viande

Vincendeau, Gilles ; Boucher en Indre-et-Loire

Clavel, Pascal ; Boucher en Isère

Constant, Louis ; Boucher en Haute-Corse

Constant, Jérémy ; Boucher en Haute-Corse

Coutanceau, Camille ; Boucher en Ariège

Davin, Maurice ; Boucher dans la Drôme

Deiber, Éric ; Boucher dans le Haut-Rhin

Deshayes, Thierry ; Boucher dans l’Oise

Dumas, Jean-Raymond ; Boucher dans les Yvelines et président de l’École Nationale Supérieure des Métiers de la Viande

Dumesnil, Gilles ; Boucher en Seine-Maritime

Hamard, Jérôme ; Boucher en Loire-Atlantique

Harand, Christophe ; Boucher dans la Nièvre

Langlais, Véronique ; Bouchère à Paris

Lapalus, Benoit ; Boucher dans la Loire

Lavielle, Marie-Carmen Fonctions ; Bouchère dans les Landes

Riedinger-Balzer, Jacqueline ; Bouchère dans le Bas-Rhin

Rittaud, Lionel ; Boucher en Savoie

Roux, Michel ; Boucher dans le Puy-de-Dôme

Ruffier, Sébastien ; Boucher dans l’Orne

Schaal, Dominique ; Boucher dans les Hauts-de-Seine

Talenton, Christophe ; Boucher dans le Lot-et-Garonne

Tornati, Dino ; Boucher dans le Vaucluse

Métadonnées de gestion :

Rédacteur de la fiche :

Horard, Marie-Pierre ; Maîtresse de Conférences, Université de Tours

UMR 7324 du CNRS CITERES, Laboratoire Archéologie et Territoires

Coordonnées

UMR 7324 du CNRS CITERES, 33-35 allée Ferdinand de Lesseps, BP 60449, 37204 Tours 02 47 36 11 90

horard@univ-tours.fr

Bianquis, Isabelle ; Professeur Émérite des Universités, Université de Tours

UMR 7324 du CNRS CITERES, Équipe Cost

Coordonnées

UMR 7324 du CNRS CITERES, 33-35 allée Ferdinand de Lesseps, BP 60449, 37204 Tours 06 29 85 50 57

bianquis@univ-tours.fr

Enquêteur(s) ou chercheur(s) associés ou membre(s) de l’éventuel comité scientifique instauré

Horard, Marie-Pierre ; Archéozoologue, Maîtresse de conférences, Université de Tours

Bianquis, Isabelle ; Anthropologue, Professeur Émérite des Universités, Université de Tours

Birlouez, Eric ; Ingénieur agronome et sociologue de l’alimentation

Cronier, Emmanuelle ; Professeure d’histoire contemporaine, Université de Picardie-Jules Verne (Amiens)

Descamps, Benoît ; Docteur en histoire médiévale, Chercheur associé, Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (LaMOP)

Leteux, Sylvain ; Historien, Membre associé, Institut de Recherches Historiques du Septentrion (IRHIS), UMR 8529 (CNRS, Université de Lille)

Mancini, Pierre ; Doctorant en anthropologie, Université de Tours / UMR CITERES, Équipe Cost

Stengel, Kilien ; Enseignant PhD, Chercheur associé, Responsable de l’Université ouverte des sciences gastronomiques, Université de Tours, Institut européen d’histoire et des cultures de l’alimentation, Villa Rabelais

Lieu(x) et date/période de l’enquête

France, décembre 2021 - octobre 2023

Données d’enregistrement

Date de remise de la fiche

26/06/24

Année d’inclusion à l’inventaire :

2024

N° Ministère de la Culture

2024_67717_INV_PCI_FRANCE_00539

Identifiant ARKH

<uri>ark:/67717/nvhdhrrvswvksrq</uri>

La découpe des carcasses de bovins étant considérée par la communauté comme la plus emblématique de la découpe « à la française », l’Annexe I reproduit les étapes d’une découpe à partir d’une carcasse de bovin. À chaque étape sont notamment précisés les outils utilisés, les sens sollicités, les morceaux obtenus et liens des actions avec les principes de développement durable.

Divers aspects linguistiques liés aux savoir-faire de la découpe bouchère à la française sont précisés : origines et évolutions, construction du louchébem, exemples de termes, etc.

Dénominations

Plusieurs dénominations se réfèrent au jargon ou à l’argot des bouchers : « louchébem », « largonji des bouchers », « largomuche du louchébem ».

Origines et évolution

Le louchébem se développe à partir du milieu du XIXe siècle, dans les abattoirs et au marché aux bestiaux de la Villette (1867-1974), et se diffuse en France, au même titre que la découpe, grâce à la mobilité sur le territoire des apprentis bouchers venus se former à Paris.

Le louchébem connaît un succès dans les salons littéraires à la fin du XIXe siècle.

Construction

- La première lettre du mot est remplacée par un « l » et déplacée à la fin du mot.

- À cette lettre est ajoutée un suffixe « argotique » en « em », « atte », « oque », « é », « és », « ic », « oc », « as », « qué », « quème », « uche » et « puche ». La plus usitée est « em »

Termes en louchébem liés à la découpe et au métier

Leufbem : bœuf

Liandvé : viande

Liftecbé : bifteck

Lilefèm : filet

Linguem : couteau

Loiges, loigics : os

Lorsomic, lorceaumic, lorceaumuche : morceau

Louchébem, loucherbem : boucher

Termes en louchébem passés dans le langage courant

Certains mots de louchébem sont devenus communs et ont aujourd'hui leur place dans le langage familier.

Loufiat : filou

Loufoque : fou

En loucedé : en douce

Lerche : cher

Termes d’argot liés à la découpe

Alléchante : viande fraîche, bien coupée et de belle présentation

Araignée : muscles placés sur l’os du bassin, dont les fibres s’étalent comme des pattes d’araignée. Avance : table en bois sur laquelle on coupe et on prépare les viandes.

Avoir une bonne main : désigne un boucher sachant bien apprécier les viandes à l’épluchage et à la coupe. Boucher sûr de ses gestes.

Avoir bonne mie : animal avec un bon rendement en muscle consommable Belle-mère : surnom de la scie du boucher

Boutique (ou « coutelière » dans certaines régions) : boîte en forme de trapèze qui sert au rangement des couteaux.

Carapaçon : partie de la carcasse de bœuf, taureau ou vache, comprenant la poitrine, le plat de côtes, le tout d’un seul tenant formant une grande surface ressemblant au carapaçon de cuir du harnachement d’un cheval.

Carré : nom donné à la partie des côtes articulées sur les vertèbres dorsales des animaux (carré d’agneau, carré de veau, carré double)

Chef à la grande feuille : expression élogieuse désignant les chefs aux poignets habiles, la feuille désignant un couperet à lame fine

Choléra : mauvaise viande dans l’argot du XIXe siècle

Coupe glacée : coupe parfaite ne présentant aucune trace du fil du couteau Couperet : grande hache avec une courte poignée

Estaque : nom donné au fusil des bouchers dans le nord de la France

Etau, étal : autrefois la boutique du boucher. Aujourd’hui, la place d’un boucher sur un marché ; par extension, la planche de bois sur laquelle le boucher découpe la viande.

Fendoir : grande hache à long manche principalement utilisée dans les abattoirs et qui sert à fendre les bœufs.

Feuille : couperet à lame mince

Fusil : tige d’acier taillé que les bouchers portent au côté et qui sert à redresser le fil des couteaux. Un fusil en bon état sert également d’aimant.

Lingue : couteau, vient probablement de l’argot courant

Parfendre : trancher

Parures, rafraîchissures : légères coupes sur les morceaux de viande pour les rafraichir

Piéçards : bouchers vendant des morceaux tranchés, vendus à la pièce et non au poids, dotés d’un coup de couteau très précis permettant que chaque pièce soit identique en poids.

Première : quartier arrière de l’animal, regroupant les meilleurs morceaux (entrecôte, filet, faux filet, cuisse)

Salière : première vertèbre cervicale du bœuf. A plat, à l’apparence d’une salière

Bibliographie

• CFBCT, Louchebem, Paris, éditions SEPETA, 2011

• Plénat, Marc, « Morphologie du largonji des loucherbems », Langages, no 20/8, 1985, pp. 73- 95

• Robert L’Argenton, Françoise, « Larlépem largomuche du louchébem. Parler l’argot du boucher », Langue française, vol. 90, no 1, 1991, p. 113-125

• Saugera, Valérie, « Brèves de billot : fonctions de l’argot des louchébems de Paris », Journal of French Language Studies, vol. 29, no 3, 2019, p. 349-372

• Saugera, Valérie, « Louchébem : la pérennité d’un argot à clef », La linguistique, vol. 57, no. 2, 2021, pp. 137-164

• Schwob, Marcel et Guieysse, Georges, Étude sur l’argot français, Paris, Imprimerie nationale, 1889

• Terni, Jennifer, LCL Lecture: Valérie Saugera and the Secret Language of Butchers, Literatures, Cultures, and Language

https://languages.uconn.edu/2018/03/21/lcl-lecture-valerie-saugera-and-the-secret-language-of butchers/ , 21 mars 2018 [consulté le 18/01/2023]

Basé sur le travail de recherche mené par Pierre Mancini dans le cadre de sa thèse « Analyse anthropologique d'un processus de construction patrimoniale : le cas de la découpe bouchère à la française »

Présentation

L’Assemblée générale (AG) de la CFBCT, organisée en avril 2023 à Roanne, a donné lieu à l’un des évènements de mobilisation de la communauté des bouchers organisés dans le cadre de la démarche de patrimonialisation de la découpe bouchère à la française.

L’idée était d’échanger de façon plus informelle avec les bouchers (soit mener une petite enquête au cours des repas, avec deux ou trois questions pour permettre aux bouchers de faire des réponses croisées soit de proposer un format différent). L’expérience d’Emmanuelle Cronier pour ses travaux sur la Grande guerre évoquée lors du Conseil scientifique a engendré l’idée de solliciter les bouchers afin qu’ils fassent parvenir un objet du métier qui leur est cher.

Méthodologie

Présentation générale

Afin que les bouchers puissent partager leur lien à un objet emblématique du métier – au cours de l’AG ou en amont (en envoyant des photos) – plusieurs étapes ont été formalisées :

Avant l’AG :

Une annonce du projet a été transmise aux participants de l’AG le 31 mars 2023. Elle leur demande de transmettre un objet ou une photo d’objet. Une adresse e-mail dédiée (jesoutiens@boucherie france.org) a été créée et transmise pour favoriser l’envoi de photos et de témoignages en amont. Un e-mail de rappel a aussi été transmis le 11 avril 2023. Par ailleurs, une annonce a été faite au Conseil d’Administration de la CFBCT afin de s’assurer d’avoir a minima les objets de ses membres.

Sur place :

Un flyer a été conçu et distribué dans chaque pochette donnée aux Présidents des Syndicats départementaux de la boucherie. Un stand a été mis en place pour pouvoir recueillir les objets – orné d’un kakémono, de flyers, de quelques objets apportés par François Mulette, MOF en boucherie (cf. Image 1 ci-dessous) et des derniers numéros de La Boucherie française. Ce stand devait permettre de collecter les données suivant le protocole défini sur place (cf. infra).

Au cours de l’AG, cette initiative a été annoncée à deux reprises : le premier jour (dimanche) lors de la présentation sur scène des membres du Comité scientifique présents et à nouveau le second jour (lundi) lors de la table-ronde organisée avec le Comité scientifique.

Après l’évènement :

Il a été rappelé que l’envoi des objets peut continuer sur la boîte e-mail dédiée à ce sujet. J’ai accès à cette boîte afin de pouvoir régulièrement ajouter d’éventuels ajouts. Le traitement des premières données recueillies fait l’objet du présent compte-rendu. Certaines prises de contact sur l’AG devront être suivies d’échanges ultérieurs ou de visites sur le terrain.

L’idée a été formulée de proposer dans La Boucherie Française une rubrique consacrée aux objets qui auront été envoyés, classés par catégories, créant ainsi une sorte de « feuilleton » pour proposer à nouveau, de façon régulière, de participer à l’opération.

Protocole de collecte d’objets

Lorsque nous avons mis en place le stand, nous nous sommes accordés sur un protocole commun de récupération des informations : il s’agissait, d’une part, de prendre l’objet en photo (ou de demander à transmettre la photo par e-mail), et, d’autre part, d’enregistrer le témoignage lié à cet objet.

Pour les objets reçus par e-mail, nous avons pris soin de réceptionner les informations (la (les) photo(s) accompagné(es) du témoignage écrit), de les répertorier dans un tableau (cf. ci-dessous) et de répondre individuellement à chaque participant – après la tenue de l’AG. S’il n’y avait pas de témoignage, ou si celui-ci était trop court, nous avons demandé, dans notre réponse, quelques informations complémentaires ou proposé un entretien téléphonique.

Résultats et données collectées

Ce sont près de 50 objets qui ont pu être recueillis, venant de plus de 30 bouchers et bouchères à travers la France. À la suite de cette collecte, nous avons choisi de classer les objets recueillis par grandes catégories afin d’avoir une meilleure lisibilité d’ensemble. Il s’agit de lister les objets matériels liés à la filière en amont, à la formation/transmission, à la préparation de la viande et la découpe, à l’aménagement et l’organisation de la boucherie. Ces distinctions sont relativement arbitraires et doivent permettre une lecture plus fluide de l’ensemble du catalogue. Nous ajoutons en à ce rapport, un tableau d’inventaire des objets récupérés pour en avoir une vue d’ensemble.

Toutes les photos ci-dessous ont été soit transmises par e-mail, soit prises sur place, à l’exception de la couverture du livre Louchébem (photo téléchargée d’internet) et des photos du couteau de Véronique Langlais (photos montrées depuis son compte Instagram1).

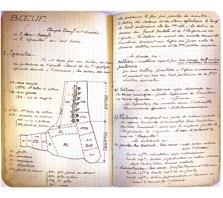

Livres d'études |

|

|

J’ai commencé en 1962, on allait à l’école une après-midi par semaine, et on avait ça, comme livre de technologie. Franchement, il y a toutes les techniques… c’est à lire. Il faut le lire, c’est pas mal ! L’estimation des carcasses, c’est un truc de fou. C’était mon livre d’apprentissage. Il est pas mal fini. Il y a des choses qui ont changé ? Oui, beaucoup… l’estimation des carcasses, tout ça. Le geste a pas changé. Les bêtes sont toujours les mêmes, ça changera pas ! |

|

C’est mon maître d’apprentissage qui me l’a offert et me l’a dédicacé. [...] Je pense que j’ai été un apprenti tout ce qu’il y a de plus lambda, mais ce livre a provoqué un déclic chez moi. [...] Qu’est-ce que vous avez fait de ce livre, après ? Pratiquement tout ce qui est dedans, en recettes, a été essayé, chez moi à la maison. Encore maintenant, selon que je fasse des préparations ou quelque chose, j’utilise ce livre. [...] J’ai mes parents, qui n’étaient pas du tout dans le métier, j’ai eu envie de faire ce métier-là. Je sais pas si j’étais voué à un grand avenir, en tous cas c’est ce maître d’apprentissage-là qui m’a mis sur la voie de l’excellence. Il y a quoi à l’intérieur de ce livre ? C’est beaucoup de traiteur, il y a de la boucherie, évidemment, oui, oui, mais il y a de la technicité sur tous les process où on explique vraiment les phases techniques lors des fabrications. C’est une bible ! Elle est où, chez vous ? Elle est chez moi, dans la salle à manger. Il y a très peu de livres, mais celui-là, il y est ! Et mes enfants qui grandissent ont déjà eu l’occasion de le feuilleter à plusieurs reprises. [...] Les grands ne veulent pas reprendre… maintenant, j’en ai remis des petits en route, qui sait, peut-être que eux se lanceront dedans, on ne sait pas !

|

|

|

Carnet de notes |

|

|

Je suis boucher depuis 42 ans. [...] C’est un ancien professeur de boucherie de Rouen, qui est tombé à la retraite, et qui m’a apporté un sac qui appartenait à son père, qui était boucher à l’époque. Il savait pas trop quoi en faire, il m’avait dit « je te le laisse, si un jour ça peut te servir… tu le donneras à qui va de droit parce que - il me dit - moi ça me donne rien ». Qu’est-ce que vous en avez fait, vous ? Je les ai gardés 3-4 ans, et j’en faisais rien du tout. Alors en fin de compte, avec la Confédération qui nous a fait un appel pour avoir des objets un petit peu extraordinaires, je les ai apportés. [...] Mon papa était artisan-boucher, mon grand-père était charcutier. Voilà… mon père a mal tourné, il est devenu boucher ! Là on n’a que des objets de ce Monsieur, qui vous a tout légué, et de votre famille, il y a des choses qui vous ont aussi été léguées ? Non, pas spécialement. Ça a été renouvelé au fil du temps. Qu’est-ce que vous aimeriez que l’on fasse de tout ça, idéalement ? Si ça sert pour la candidature, gardez toutes ces archives, et puis, pourquoi pas, une fois qu’on les aura utilisées, si la Confédération veut les garder pour mettre dans leurs vitrines, au contraire, et que ce soit accessible à tout le monde ! Surtout que ça restait enfermé dans un sac…

|

|

|

|

|

|

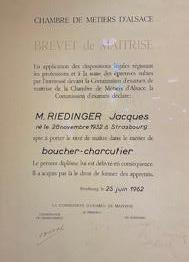

Diplômes |

|

|

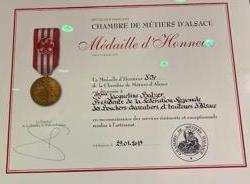

Le brevet de maîtrise, dans le métier de boucher charcutier, en Alsace, c’est vraiment la distinction suprême. [...] Mon grand-père était titulaire du brevet de maîtrise mais celui-là n’est pas dans nos murs [...] le premier que nous avons, c’est celui de mon papa, qu’il a eu en 1962, alors qu’il s’est installé en 1960. Pour lui, il disait toujours que c’était extrêmement important, d’avoir le diplôme, même si c’était compliqué [...]. Mon père [...] nous a élevés dans cette culture de l’excellence [...] et donc la formation et le diplôme, ça fait partie de ça. Ils sont accrochés dans notre boutique principale, en bonne place. Et moi-même, j’ai pas de ce genre de diplôme, puisqu’à l’époque où j’étais en capacité d’apprendre ce métier, les femmes, on était plutôt à l’étal ou à l’administratif, mais pas dans les ateliers de production. J’ai eu la médaille de la reconnaissance artisanale de la Chambre de Métiers, il y a quelques années, donc je l’ai encadrée pour avoir aussi un petit diplôme à mettre ! Pour vous c’est important que les clients les voient ? C’est la preuve que l’on maîtrise le métier de bout en bout, d'ailleurs on les appelle « maîtres bouchers-charcutiers » et dans tout l’artisanat, en Alsace, c’est important. C’est pas au niveau du Meilleur Ouvrier de France mais ça a une valeur certaine. - Jacqueline RIEDINGER-BALZER (Bas-Rhin) |

|

|

|

|

|

Outils de marquage |

|

|

Là je vous ai amené la roulette sanitaire de l’abattoir de mon grand-père, [...] qui se trempait dans l’encre et on roulait toute la carcasse d’un bout à l’autre, pour montrer que la carcasse avait été inspectée et déclarée. Et là, on remonte au grand-oncle de ma femme, c’est le fer à marquer les boeufs. On le trempait dans la braise et, quand il était rouge, on marquait les cornes des bœufs qu’on avait achetés pour pouvoir les identifier. [...] Ca vous fait quoi, d’avoir ces objets ? On perpétue la tradition… moi je suis la 3ème génération de bouchers de la famille, les enfants, la 4ème… ce sont des objets de famille, ça représente le métier, c’est notre mode de vie ! Je vais peut-être dire une bêtise, mais c’est pas tout à fait la boucherie, c’est plutôt l’élevage ? Il faut savoir que les bouchers, à l’époque, étaient tous, plus ou moins, éleveurs. Et y’avait pas les abattoirs comme il y a maintenant, chaque boucher avait son abattoir, ou dépendait d’un autre boucher qui avait son abattoir. Le schéma, chez mes grands-parents, c’était la boucherie, devant, et l’abattoir, derrière. Est-ce que vous arrivez un peu à maintenir ce fil aujourd’hui ? Vraiment, un peu, parce qu’on peut plus abattre nous-mêmes, donc on passe par les abattoirs. Mais on perpétue la tradition d’acheter des animaux vivants, on les achète sur pied, on les emmène à l’abattoir, on les récupère. On essaie de travailler au plus proche de la tradition. - Sébastien RUFFIER (Orne) |

|

|

Scies et couperets |

|

|

Ça, c’était pour fendre les carcasses. Maintenant, c’est fait à la scie électrique, bien sûr, mais avant on partait du haut de la colonne vertébrale, des vertèbres sacrées, et on fendait la carcasse avec ça. C’est très très lourd, rien que le poids et le geste permettaient de sectionner la vertèbre et trancher les apophyses épineuses. [...] Il fallait être costaud parce que franchement, quand on arrivait en bas de la carcasse, on en avait plein les bras ! C’est que pour le bœuf. Pour le veau on a une feuille, qui est un peu plus lourde, et pour l’agneau, une feuille un peu plus légère. Ce qu’il faut, c’est que ça coupe très bien. Quand ça coupe bien, la section est franche, et on s’y reprend pas à deux fois. [...] Maintenant on fend plus les carcasses comme ça. |

| Outil[...] de la boucherie des années 1960. [U]n couperet pour la fente des bêtes. - Jean-Raymond DUMAS (Yvelines) |

|

|

Voici la feuille que mon grand-père Davin Louis a donnée à mon père Davin René en 1946, qui lui-même me l’a remise en 1964 et que j'ai utilisée jusqu'en 1999, année de ma retraite. Cet outil nous servait uniquement pour fendre les agneaux, 6 à 8 par semaine. |

|

C’est un parteret ou un couperet. Je l’ai toujours vu, depuis que je suis tout gamin, dans la boucherie familiale. [Il] appartenait aux propriétaires de la boucherie que mes parents ont racheté en 1967 [...] Je l’estime à peu près entre les années 40 et 50. [...] On s’en sert toujours parce que j’ai pas trouvé mieux que ça pour travailler. [...] Plutôt pour fendre les crânes de veau, ou les crânes d’agneau. Il a deux fonctions, une fonction tranchante, pour fendre les crânes, et une fonction derrière, pour décoller le périoste sur certains os comme les apophyses transverses. [...] Quand j’y pense, je me dis qu’il a une histoire, mais comme je l’utilise tous les jours, c’est quelque chose qui m’appartient. C’est vrai que quand je le prête à un jeune pour faire un concours, je lui demande de faire vraiment attention de pas le perdre… ça arrive que les jeunes se fassent piquer les couteaux… [...] Les petites tâches d’usure, c’est de la javel [Explications par e-mail : il a malheureusement mal supporté la javel lors d’un protocole MRS… (oublié toute une nuit dans la javel d’où la marque sur la partie gauche)] |

|

| Bon, ça c’est la vieille scie. Là, ils m’ont changé la lame, mais normalement, c’était une lame beaucoup plus plate, beaucoup plus large. Et c’est vrai qu’avant on n’avait pas de scie électrique, on sciait tout à la main. Moi, je fais tout à la main. Même les osso buco, tout. J’ai toujours tout coupé à la main, parce que ça chauffe moins l’os et il y a une meilleure conservation derrière. - François MULETTE (ENSMV) |

|

Couteaux |

|

|

Ces objets, c’est des couteaux à désosser, qui sont très très fins, parce que ça permettait de travailler l’agneau et pas percer, trop inciser dans la viande. C’est des couteaux qui ont de l’âge : aujourd’hui au niveau sécurité, ces couteaux, ils peuvent traverser un tablier de protection, et on n’y a plus droit. Mais on les garde en souvenir, parce que quand on prenait un couteau, on pouvait avoir deux couteaux à côté de soi, et on savait lequel était le sien puisqu’il est fait à sa main, et on le ressent. Un couteau, ça se ressent. |

|

| Le vrai, c’est celui-ci, il était à mon père, et je l’utilise toujours. Je m’en sers pas pour ça, hein, je m’en sers pour éplucher les bavettes, les onglets… c’était un couteau qui a été affûté, qui a servi et qui a été arrondi pour faciliter le fait de dénerver. Comme Dominique, 4ème génération de bouchers, sauf que là, c’est moi qui ai passé le relai à mon fils. Moi je suis la 3ème, lui c’est la 4ème mais il a 28 ans, mais nous avons, mon mari et moi, nos grands-pères respectifs, nos pères… c’est magnifique. C’est vraiment de la passion. [...] J’ai flashé sur vos couteaux, alors… ceux-là, ce sont ceux de François Mulette …attention à vous ! [rires] [...] Vous tous, là [désigne le Comité scientifique], vous m’intéressez fortement, parce que je suis à la réflexion d’un ouvrage sur la viande. J’ai pris pas mal de notes sur, effectivement, tout ce qui est sociétal, tout ce qui est histoire, tout ce qui est nutrition, aussi, faut que ça englobe plein de choses, mais que ce soit pédagogique. Faudra que je voie avec Victor. [...] [Le couteau que j’ai,] c’était à mon père, je l’utilise toujours, j’évite de l’affûter, mais de toutes façons, les métaux ne sont plus les mêmes que ceux que nous avons maintenant, et ça s’abîme beaucoup moins à l’affûtage, donc on a moins besoin de les affûter. - Véronique LANGLAIS (Paris) |

|

| Un couteau, une lancette qui appartenaient à mon grand-père qui a tenu la boutique que je tiens actuellement de 1941 à 1976 dans le Morvan, après avoir travaillé comme boucher à Paris rue Vaugirard. La lancette, je l'emmène ce week-end dans mes bagages. - Christophe HARAND (Nièvre) |

|

| Voici le carquois2 de mon père lors de son apprentissage… 1959. - Pascal CLAVEL (Isère) |

|

Autres objets |

|

| Objets de mon père qui bien sûr était boucher comme son père. Ils m'ont été transmis par lui et je m'en suis servi et ensuite je les ai, à mon tour, transmis à mon fils qui s'en sert toujours aujourd'hui. Il s'agit d' [...] une gouge pour les gigots d'agneau mais aussi pour les jambons cru, le prizuttu chez nous. - Louis et Jérémy CONSTANT (Corse) |

|

|

Ça c’est des lardoirs, qui sont longs parce que c’est des lardoirs pour cuisse de bœuf. Il y a des parties de la cuisse de bœuf qui sont sèches, et on mettait du gras de bardière dedans, qu’on passait dans de l’huile et du thym, pour parfumer. On passait ça dans les cuisses de bœuf, de la graisse de porc, ça permettait de nourrir les parties très maigres, sèches, à la cuisson. Il y a différentes tailles de lardoirs, plus long, moins long, suivant ce qu’on faisait : ça c’était pour les jumeaux et les gîtes à la noix et puis ça, c’est pour une cuisse de bœuf et des morceaux un peu plus conséquents. [...] Le lardage, c’était quelque chose de bien précis, les jumeaux en 5 parties et les gîtes à la noix en 7 parties, tout équilibré, qu’il y ait la même distance entre chaque lardon pour équilibrer le moelleux sur les parties très sèches. C’est des outils qui ont vécu, et qui vivent toujours ! |

|

|

Fusil offert par mon père, pour l'obtention du CAP. |

|

Matériel lié à la gestion et à l'organisation de la boucherie |

|

| Et un crochet des années 1960 pour des grosses pièces de viande. - Jean-Raymond DUMAS (Yvelines) |

|

| Deux pesons, un grand et un miniature. - Jean-Raymond DUMAS (Yvelines) |