S’il est de moins en moins mobilisé pour des projets de constructions neuves, le savoir-faire des charpentiers de marine continue néanmoins à s’exercer et à se transmettre. Il repose notamment sur la capacité des artisans à visualiser et à réaliser des pièces aux volumes complexes qui doivent être précisément et solidement liées les unes aux autres pour former la charpente du navire.

Dans des chantiers professionnels et associatifs installés tout le long du littoral normand des charpentiers de marine continuent à construire et à restaurer des bateaux en bois. Leur activité qui était essentiellement orientée jusqu’au début du XXe siècle vers la construction d’embarcations pour la pêche et le cabotage s’est diversifiée au gré des transformations techniques et sociales que la région a connues. Après avoir travaillé conjointement pour la pêche et la plaisance, les chantiers navals ont désormais élargi leur champ d’expertise aux bateaux patrimoniaux en accompagnant l’intérêt pour le patrimoine maritime qui a émergé dans les années 1980. En parallèle, le nombre de nouvelles constructions pour la pêche a fortement diminué, aboutissant ainsi à la situation actuelle où prédominent les activités de restauration et d’entretien.

S’il est de moins en moins mobilisé pour des projets de constructions neuves, le savoir-faire des charpentiers de marine continue néanmoins à s’exercer et à se transmettre. Il repose notamment sur la capacité des artisans à visualiser et à réaliser des pièces aux volumes complexes qui doivent être précisément et solidement liées les unes aux autres pour former la charpente du navire. Le savoir-faire de conception propre aux maîtres-charpentiers tend lui à disparaître du fait de la délégation du travail de conception à des architectes navals.

D’un point de vue des techniques architecturales utilisées en Normandie, la construction à franc bord est la plus répandue, même si on trouve des constructions « sur bordé premier » ou « à clins » pour les embarcations plus légères et de petites tailles.

La construction navale en bois est une activité professionnelle exercée par les charpentiers de marine. Les chantiers navals dans lesquels les bateaux sont conçus, construits, entretenus et réparés sont de tailles très variables en Normandie comme sur le reste du littoral français. Si certains artisans travaillent seuls, à l’image de Pierre Legueltel, quelques chantiers comme le chantier naval Bernard regroupent plus d’une quinzaine de professionnels. Dans les structures importantes, outre la distinction entre les maîtres-charpentiers (ou chefs d’équipes), les compagnons et les apprentis, il est fréquent qu’il y ait des spécialisations au sein des effectifs. Du fait de leurs parcours, des charpentiers de marine s’orientent vers le travail du métal tandis que d’autres se révèlent plus habiles dans l’aménagement intérieur des bateaux ou dans la confection des espars. Néanmoins, du fait des évolutions récentes du métier, les charpentiers de marine doivent se montrer polyvalents pour être en mesure d’intervenir sur des bateaux de pêche comme sur des navires de plaisance ou du patrimoine. Ils effectuent désormais l’ensemble des opérations de construction, du débit des pièces jusqu’à l’aménagement intérieur du bateau et au calfatage de la coque, tâche qui était autrefois réalisée par des professionnels spécialisés, les calfats. Seule la confection des voiles et la motorisation du navire nécessitent l’intervention d’autres professionnels (respectivement les voiliers et les mécaniciens navals).

De façon éphémère, des chantiers de l’ensemble du littoral français se sont regroupés, dans les années 1990, au sein de l’association des « Constructeurs de navires en bois ». Depuis lors, il ne semble pas y avoir eu d’autres tentatives pour fédérer ou organiser la profession à l’échelle locale ou nationale.

À côté des chantiers professionnels, il existe d’autres lieux dans lesquels la charpenterie de marine est pratiquée. C’est notamment le cas des chantiers associatifs. Accueillant exclusivement des amateurs ou mêlant professionnels bénévoles et novices, des associations comme les Vieux gréements du Val de Saire ou Tolet général s’inscrivent dans des projets de valorisation du patrimoine maritime local. D’autres structures associatives, comme Amarrage, salarient des charpentiers de marine professionnels pour encadrer des chantiers dont les objectifs sont multiples. En plus d’entretenir et de valoriser le patrimoine maritime, il s’agit de créer du lien social à travers la pratique de la charpenterie de marine. Enfin, la construction et l’entretien de navire en bois s’observe au sein de musées, comme celui de Tatihou, qui emploient des charpentiers de marine pour valoriser et restaurer les bateaux des collections.

Dans les chantiers professionnels comme dans les associations de Normandie, la charpenterie navale est une activité menée presque exclusivement par des hommes. Les charpentiers eux-mêmes font ce constat qu’ils expliquent d’abord par la dimension physique du métier. Les quelques femmes charpentières étant passées dans les chantiers ayant pu, selon eux, avoir des difficultés pour manier des pièces imposantes. Le fait de travailler auprès de certains pêcheurs qui se montrent parfois rudes et machistes constitue un autre frein à la féminisation de la profession en Normandie selon plusieurs charpentiers.

Lieu(x) de la pratique en France

En Normandie, la charpenterie de marine se pratique dans des chantiers professionnels et dans des structures associatives. Voici les différents chantiers visités dans la Manche et le Calvados :

Chantiers professionnels :

- Chantier naval Bernard à Saint-Vaast-la-Hougue (50) et à Port-en-Bessin (14).

Les deux ateliers du Chantier Bernard accueillent une quinzaine d’ouvriers chacun. En cela, ils comptent parmi les chantiers navals bois les plus importants en France actuellement. L’activité de construction bois s’est diversifiée et comprend également le travail du métal ou du polyester.

- Chantier Legueltel à Blainville-sur-Mer (50).

Désormais retraité, Pierre Legueltel continue à travailler dans son atelier à la restauration de bateaux de plaisance et du patrimoine pour des particuliers.

- Atelier d’Archimède à Isigny-sur-Mer (14).

L’atelier accueille deux charpentiers de marine qui travaillent principalement à la restauration et à l’entretien de bateaux du patrimoine ou de plaisance.

- Atelier de charpenterie de marine du musée maritime de Tatihou (50).

Olivier Yvetot, charpentier de marine restaure et entretient les bateaux appartenant au musée maritime de Tatihou. Il participe également à la conception et à la création du mobilier du musée et des supports d’exposition.

Lieu de formation :

- Lycée professionnel Edmond Doucet à Equeurdreville-Hainneville (50).

Chaque année, la section charpenterie navale du LP Edmond Doucet accueille une vingtaine d’élèves répartis sur les différents niveaux de CAP et de BP.

Chantiers associatifs :

- Association des Vieux gréements du Val de Saire et association Barfleur Voile et Tradition à Barfleur (50).

Ces deux associations regroupent des propriétaires de bateaux du patrimoine (principalement des vaquelottes) qui se rejoignent pour naviguer et participer à des fêtes maritimes. Une partie de ses membres participe également à l’entretien et à la restauration des bateaux.

- Association Amarrage à Querqueville (50).

Les deux charpentiers de l’association encadrent des bénévoles et des patients souffrants de troubles mentaux et psychiques sur des projets de restauration de bateaux du patrimoine. - Association des Vieux gréements en Côte des Isles et association Tolet générale à Carteret (50).

Ces deux associations partagent des locaux et des membres communs. La première gère maintenant l’entretien et la valorisation de la goélette Neire Maôve qu’elle a construite au début des années 1990 tandis que la seconde s’est spécialisée dans la restauration, l’entretien et la navigation des doris.

Pratique similaire en France et/ou à l’étranger

La méthode de construction à franc-bord n’est pas exclusive de la Normandie puisqu’on la retrouve en Bretagne (chaloupe sardinière du Finistère, sinagot du Morbihan, forban du Bono) ou bien encore sur d’autres bassins de navigation dont la Méditerranée (Espagne, Maroc, Tunisie, Algérie, Égypte, Liban) qui d’un point de vue historique en est le bassin maritime « original ».

Pour ce qui est de la construction à « clins », on observe des pratiques similaires dans le Nord de la France (flobart, bateau de Berck, lougre clinquart de Calais disparu au début du XXe siècle), en Angleterre, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, et ce jusqu’en Pologne, même si les formes et les structures des bateaux sont différentes. En raison de leur histoire, les pays nordiques sont considérés comme les porteurs principaux des savoir-faire de la construction à clin.

Ainsi, en 2019, la Norwegian Coastal Federation a présenté une proposition d'inscription de la tradition de construction navale scandinave des bateaux nordiques à clin sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO.

Dans les chantiers navals normands, la restauration de bateaux en bois constitue aujourd’hui l’activité principale des charpentiers de marine tant par le volume horaire qui lui est consacré que par les revenus qu’elle génère. Ces travaux sont variés et diffèrent selon la destination et l’usage des embarcations : les contraintes qui encadrent les interventions sur un bateau de pêche ne sont pas les mêmes que celles qui guident la restauration d’un bateau de plaisance ou du patrimoine.

Du point de vue constructif, le charpentier de marine travaille le bois de façon à obtenir des courbes homogènes qui vont se lier harmonieusement les unes aux autres. Ce travail avec des surfaces courbes et des angles évolutifs caractérise l’activité des charpentiers de marine. Pour rendre compte de l’exigence de précision qui est la leur, plusieurs d’entre eux ont indiqué que leur pratique consiste à réaliser des assemblages aussi précis que ceux des ébénistes avec des bois ayant des sections comparables à ceux utilisés en charpente bâtiment. L’omniprésence des courbes les oblige également à devoir visualiser précisément les formes et les volumes des pièces pour être en mesure de les réaliser. La visualisation est nécessaire pour le traçage de l’épure mais aussi pour l’élaboration de pièces ayant des formes complexes comme les bordages ou la voûte arrière des navires. En cela, il y a une continuité entre les savoir-faire engagés dans la construction et ceux nécessaires pour concevoir les bateaux. C’est en construisant et en se familiarisant avec ces différentes formes que le charpentier peut ensuite savoir quelles sont celles qui sont le plus appropriées à tel ou tel usage. Le travail sur des bateaux de types différents appartenant à des régions ou à des époques variées permet d’enrichir ce savoir-faire.

Bien qu’elles soient aujourd’hui rares, d’autres pratiques sont particulièrement valorisées parmi les charpentiers de marine car elles engagent des savoirs et des savoir-faire complémentaires de ceux requis pour la restauration. Ce sont les activités de conception et de construction d’embarcations neuves. Après avoir détaillé la manière dont s’élabore un projet de bateau avec un charpentier de marine aujourd’hui retraité, il s’agira de développer les types de travaux qui caractérisent les bateaux en activité (réparation) et les bateaux du patrimoine (restauration). Enfin, nous décrirons les grandes étapes de la construction de répliques de bateau en prenant le cas de deux bateaux ayant une valeur patrimoniale construits en Normandie dans les années 1990.

La conception d’un bateau neuf

Entre le milieu des années 1970 et 1992, Gérard Bernard et ses équipes ont construit une douzaine de bateaux neufs destinés à la pêche et au transport de passagers. Il a lui-même conçu et dessiné les plans de l’ensemble de ces bateaux. Bien que charpentier de marine de formation, il se considère aussi architecte naval ou architecte de forme.

Le projet de bateau émerge et se développe à partir des besoins et des envies du commanditaire : « d'abord le client se base un peu sur les bateaux qui sont déjà sortis du chantier. Il regarde, il examine la qualité, la stabilité, le type de construction et puis en principe le client, là, il est armateur, il sait ce qu'il veut donc il me propose, il me demande d'étudier, de regarder ce que je pourrais lui procurer, lui faire. Alors bien sûr, lui, il a des impératifs : il a une longueur, une taille de navire, une puissance, il a quelques genres de pêches, plusieurs sortes de types de pêches à faire donc il veut une certaine polyvalence à bord. Donc, partant de là, la longueur, la largeur, la puissance, avec ça en principe on peut dessiner un bateau, faire voir ce que veut le client, avec le client. Je fais d'abord le plan de formes et puis après pour les aménagements, le client vient avec moi directement là-haut [dans la salle de dessin] pour voir un peu que je dessine avec lui, voir comment il veut les aménagements, ce qu'il veut pour la cale à poissons, l'équipage, le poste de commandement, tout, donc tout est à voir avec le patron de pêche » (entretien avec Gérard Bernard, juin 2021). Le charpentier imagine et dessine une forme de coque adaptée aux différentes contraintes mentionnées par le pêcheur. Ce moment d’échanges entre le chantier naval et l’armateur est important. Il doit aussi considérer l’environnement dans lequel le futur bateau sera amené à évoluer : « chaque port est typé, il a sa profondeur, il a son tirant d'eau. Le tirant d'eau qu'est dans le port, il faut en tenir compte, il faut tenir compte de la force de la mer dans la région. La forme de la mer, ça peut être une houle, très longue, ça peut être un ressac. L'Atlantique c'est une houle très longue pour nous et la mer de la Manche ce serait plutôt, quand il fait mauvais, c'est un ressac, ça secoue beaucoup plus. [...] Ça fait travailler davantage le bateau. Un bateau va moins souffrir sur la houle que sur du ressac. »

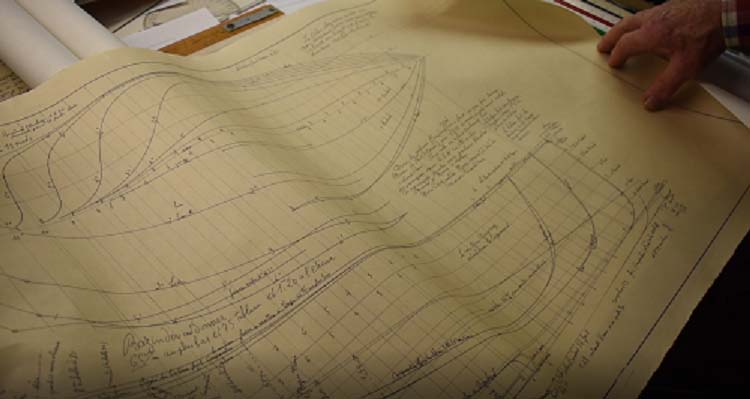

Contrairement à ses prédécesseurs ou à certains de ses collègues, Gérard Bernard dessine directement les plans du bateau sans passer par la réalisation d’une demi-coque. Les demi-coques qu’il conserve dans sa salle de dessin (Ill. 1 et 2) ont été réalisées a posteriori ou récupérées lors du rachat des chantiers de ses prédécesseurs. Les plans sont constitués de trois vues (longitudinale, transversale et horizontale) qu’il faut arriver à faire correspondre par un patient travail d’ajustement des points d’intersection (Ill. 3). Gérard Bernard avait également la particularité de ne faire aucun calcul de stabilité : « j'avais un avantage, pour ne pas faire d'erreur, je ne calculais pas ! Donc, pas d'erreur possible de calcul. Mon dessin était impérativement bon. […] La stabilité, c'est quelque chose qui se dessine. On dessine un bateau, on l'imagine pour que les côtés tiennent bien le bateau, que le dessous soit correct pour stabiliser le bateau. Tout ça se dessine et puis faut que le volume de la coque corresponde bien au poids total du navire aménagé, équipé, donc moi j'avais pas d'erreur, je pouvais pas avoir d'erreur. » Cette façon de faire qui peut être qualifiée d’empirique se révélait efficace puisque ses plans étaient généralement validés sans difficulté par les techniciens du Bureau Veritas après qu’eux-mêmes aient fait les calculs de stabilité. La construction d’une embarcation pour la pêche ou pour une utilisation commerciale se fait en dialogue avec les Affaires maritimes qui exigent que les plans soient certifiés par des sociétés comme Bureau Veritas, basé à Nantes. Au moment de concevoir une embarcation, le charpentier de marine doit donc considérer de multiples paramètres liés à l’utilisation du bateau, aux exigences du client, à l’environnement dans lequel il naviguera et aux normes en vigueur.

Ce savoir-faire de conception des plans d’un bateau repose sur une capacité de visualisation qui s’acquiert par l’expérience en observant les formes des navires : « J'ai fait 11 ans en Côte d'Ivoire, j'ai examiné plusieurs formes de coques et quand on est charpentier de marine, on examine une coque qui passe, on la voit différemment, c'est-à-dire que, que la forme de coque d'un chalutier ou autre, nous, constructeur, visuellement dans notre vue, on le met en tranches tel qu'il se dessine ! [...] Si on regarde un bateau, on l'imagine, on voit des lignes que les gens ne vont pas voir, nous, on se le met en tranches, c'est pas compliqué, ça on acquiert au bout de 8-10 ans de travail, sinon on l'acquiert pas. […] Sur le chantier avant de construire, avant de savoir bien bien dessiner, savoir pouvoir faire ce dont le client a besoin, il faut une bonne dizaine d'années dans la corporation. On peut pas, on devient pas, pour moi, architecte de formes, sans avoir bien vécu auparavant sous le bateau, dans le bateau, partout. » Si le charpentier concepteur s’inspire des constructions existantes, il ne se contente pas de les reproduire. L’évolution des engins et des techniques de pêche mais aussi des modes de propulsion l’oblige à faire évoluer les formes pour qu’elles s’adaptent à ces nouvelles contraintes. En cela, les charpentiers de marine contemporains s’inscrivent dans le prolongement de leurs prédécesseurs et participent à l’évolution de l’architecture navale en fabricant des bateaux sur mesure selon les particularités et les contraintes de leurs clients et du milieu.

La conception des bateaux est une activité créatrice dans laquelle chaque constructeur met sa touche personnelle : « tous les constructeurs ont un peu leurs formes. [...] Nous, constructeurs, si on aperçoit un bateau, on sait quasiment qui l'a dessiné ». À l’inverse, la délégation du travail de conception à des cabinets d’architectes navals travaillant sur ordinateur tend à uniformiser les formes des nouveaux bateaux construits. En effet, du fait de la forte baisse des commandes de constructions neuves mais aussi de la multiplication des normes encadrant les constructions neuves, cette part de l’activité du charpentier de marine s’est fortement réduite durant les trente dernières années et a entraîné une mutation de la pratique de la charpenterie de marine dont les effets restent à interroger.

La réparation et l’entretien des bateaux de pêche et de plaisance en regard de la restauration des bateaux du patrimoine

Tant réparer que restaurer un bateau implique de maîtriser les savoir-faire de construction mais aussi l’aptitude à diagnostiquer l’état des pièces et à s’adapter à la structure existante. Si chaque projet de restauration est spécifique en ce qu’il doit tenir compte de l’état du bateau en chantier, il convient néanmoins de distinguer deux types de travaux : les réparations et aménagement concernant des bateaux de pêche en activité (Ill. 1 et 2) et des bateaux de plaisance ne relevant pas d’un intérêt patrimonial ; les restaurations destinées à des bateaux classés ou inscrits à l’inventaire des MH (Monuments Historiques), ou bien encore détenteurs du label BIP (Bateau d’Intérêt Patrimonial).

Ces travaux s’inscrivent dans des temporalités distinctes. Au Chantier naval Bernard, il y a très peu d’interventions sur les bateaux de pêche durant la période hivernale entre septembre et janvier car c’est la saison de la pêche à la coquille pendant laquelle les pêcheurs font leurs meilleures recettes et ne peuvent se permettre d’immobiliser leurs outils de travail (entretien avec Yannick Bégoc, juin 2021). Pour compenser cette baisse d’activité saisonnière, le chantier programme des travaux sur des bateaux de plaisance ou du patrimoine dont les propriétaires ont des calendriers moins contraints que ceux des pêcheurs. De manière générale, les pêcheurs venant faire restaurer leur bateau tentent de raccourcir au maximum le temps des interventions pour pouvoir reprendre leur activité. Le travail des charpentiers sur les navires de pêche est donc orienté par la recherche de la plus grande efficacité possible tout en assurant une solidité et une longévité aux pièces.

Sur le plan technique, cela se traduit par une attitude que l’on peut qualifier de pragmatique. Face à une situation donnée, les charpentiers considèrent l’ensemble des solutions techniques qui s’offrent à eux et choisissent celle qui offre le meilleur compromis en termes de temps et de moyens. Les techniques traditionnelles se mêlent alors à d’autres, plus modernes, comme le lamellé-collé ou la stratification avec des résines polyester ou époxy.

À l’inverse, les interventions sur les bateaux du patrimoine et notamment sur ceux qui sont classés comme « monument historique » ou qui aspirent à l’être, sont très encadrés. Un cahier des charges établi avec un expert mandaté par la Drac (Direction régionale des affaires culturelles) donne des indications précises sur les travaux à réaliser et sur la manière dont ils doivent l’être. Le recours à des techniques comme le lamellé-collé est prohibé ou, du moins, fortement contrôlé. Comme l’indique Yannick Bégoc, il faut être au plus proche de la méthode de construction originale et des matériaux d’origine (entretien avec Yannick Bégoc, juin 2021). Ces restaurations de bateaux appartenant au patrimoine locale (vaquelotte, bisquine, chaloupe, doris, picoteux, cordier) permettent aux charpentiers d’apprendre les spécificités des formes des constructions vernaculaires et de comprendre l’évolution des techniques et des logiques constructives (Ill. 3 et 4).

Plusieurs charpentiers du Chantier naval Bernard ont souligné que les travaux sur ces bateaux du patrimoine se font dans une dynamique différente de celle qui caractérise les interventions sur les bateaux de pêche : le travail y est plus soigné et prend donc plus de temps. Cela s’explique aussi par le fait que ces bateaux ont une durée de vie plus longue et que l’entretien ou le changement des pièces est moins fréquent que sur les bateaux de pêche. Il arrive que les restaurations importantes s’étalent sur plusieurs années du fait de la priorité qui est accordée aux bateaux de travail mais aussi en raison des difficultés que peuvent avoir leurs propriétaires à obtenir des aides financières.

L’aspect financier est important, en particulier pour les bateaux de plaisance ou pour les bateaux du patrimoine qui ne sont pas classés, car il arrive fréquemment que les propriétaires ne soient pas en mesure de pouvoir financer les travaux nécessaires ou souhaités. Dans leur relation avec les plaisanciers, les charpentiers de marine rencontrent parfois des difficultés qu’ils résument de la sorte : « pour le plaisancier c’est jamais assez beau et c’est toujours trop cher ! ». Il arrive également que les travaux de restauration soient si importants que la somme nécessaire dépasse celle permettant de construire une embarcation neuve. Dans ces situations, c’est la dimension sentimentale qui est mise en avant par les propriétaires de ces bateaux appartenant à un patrimoine familial.

Les opérations de diagnostic qui précèdent la mise en chantier et l’établissement du devis sont rendues compliqués par le fait que certaines parties du bateau ne peuvent pas être examinées sans que d’autres ne soient démontées. Aussi, le charpentier découvre fréquemment de nouveaux problèmes en cours de chantier. Il lui faut alors trouver un compromis avec le propriétaire pour faire ces travaux supplémentaires ou élaborer une solution technique pour renforcer ces faiblesses et ne pas risquer que le bateau subisse une avarie. Ce savoir-faire complexe d’expertise et d’adaptation est propre aux travaux de restauration et constitue un enjeu de l’apprentissage des jeunes charpentiers.

La construction de répliques de bateaux du patrimoine

Suite au plan Mellick de 1991, les constructions de bateaux neufs pour la pêche se sont quasiment arrêtées. Ce plan de réduction de la capacité de pêche de la flottille française qui s’est inscrit dans le prolongement de directives émanant de l’Union Européenne a eu pour conséquence de faire cesser brutalement les commandes de nouveaux bateaux de la part des pêcheurs. Le dernier chalutier lancé au Chantier naval Bernard de Saint-Vaast-la-Hougue date ainsi de 1992 alors qu’il s’en construisait jusque-là environ un par an. Dès lors, l’activité s’est réorientée vers l’entretien et la restauration des unités de pêche existantes dont les durées de vie se sont considérablement allongées. Néanmoins, cette période a également vu naître un engouement pour le patrimoine maritime qui s’est concrétisé par l’émergence de projets de constructions de répliques de bateaux à valeur patrimoniale sur l’ensemble du littoral français. Une partie des chantiers navals normands a pu bénéficier de cette dynamique initiée notamment par le « Concours Bateaux des Côtes de France » lancée en 1989 par la revue Chasse-Marée.

Au début des années 1990, deux projets ont ainsi vu le jour à Tatihou et à Carteret. Le premier qui s’est, lui, directement inscrit dans le « Concours Bateaux des Côtes de France » a été initié par l’association des Vieux gréements en Côte des Isles qui a engagé en 1991 la construction de la goélette Neire Maôve, réplique d’une goélette anglo-normande. Le second projet, porté par le musée maritime de Tatihou a été la construction à partir de 1994 de l’Ami-Pierre, une bisquine de Barfleur réplique d’un bateau construit en 1861. Pour mener à bien la construction de l’Ami-Pierre, le musée de Tatihou a recruté Jean-Pierre Laurence, un charpentier de marine expérimenté du Chantier naval Bernard, pour venir travailler à l’Atelier de charpenterie navale du musée. L’association des Vieux gréements en Côte des Isles a, elle, eu recours aux services de Pierre Legueltel, un charpentier de marine de Blainville-sur-Mer qui a aménagé un chantier temporaire à Carteret. Ces deux projets se sont portés vers des constructions de répliques de bateaux emblématiques du patrimoine maritime local dont il ne restait plus d’exemplaire en état de naviguer ou d’être restauré. Dans les deux cas, un travail de recherche et de documentation a été mené par les porteurs des projets pour établir des plans pouvant être utilisés par les charpentiers. L’association des Vieux gréements en Côte des Isles a fait appel à Alan Buchanan, un architecte naval de Jersey, pour dessiner des plans à partir des indications qui avaient pu être récoltées dans les archives ou auprès des derniers témoins ayant navigué sur ces goélettes. En ce sens, ces projets de constructions de répliques s’inscrivent dans une démarche différente de celle consistant à concevoir et à construire des bateaux neufs pour les pêcheurs. C’était d’ailleurs la première fois que Pierre Legueltel construisait une embarcation qu’il n’avait pas lui-même dessinée.

Si ces deux bateaux diffèrent par leur taille (9m pour l’Ami-Pierre et 14m pour la Neire Maôve) et par leurs formes, leurs modes de constructions sont semblables. Il s’agit de deux bateaux à franc bord dont les bordés sont jointifs et sont mis en place à l’issue de la réalisation de la charpente transversale du bateau. Ce mode de construction est le plus répandu en Normandie. L’autre mode, dit « sur bordé premier » ou « à clins » est réservé aux embarcations légères et de petites tailles comme les picoteux. En partant de ces deux projets largement documentés, il est possible de détailler les grandes étapes de la construction d’un bateau en bois. Il est à noter que si un bateau de pêche devait être construit prochainement, les étapes de sa construction seraient en grande partie similaires.

La première étape de la mise en chantier d’un bateau consiste à reproduire les différentes vues du plan à l’échelle 1 sur un plancher d’épure. Le charpentier s’appuie sur le tableau de cotes qui accompagne généralement le plan et veillent à lisser les courbes pour qu’elles filent, c’est-à-dire pour qu’elles soient les plus homogènes et harmonieuses possibles. Pour Olivier, de l’atelier de Tatihou, cette étape est primordiale et détermine la suite de la construction : un charpentier qui ne serait pas capable de faire le traçage ne pourrait pas réaliser les pièces car il ne visualiserait pas le bateau et ses pièces en 3D (entretien avec Olivier Yvetot, juin 2021). Le traçage représente selon lui, un tiers du métier, c’est-à-dire du savoir-faire requis pour construire des bateaux en bois. À partir de l’épure, le constructeur peut ensuite élaborer les gabarits des pièces composant la charpente du bateau. Ces gabarits taillés dans de fines feuilles de contre-plaqué sont essentiels pour trouver les plateaux de bois dans lesquels les pièces pourront être taillées.

La charpente d’un navire se divise en deux parties : la structure axiale et la structure transversale. Muni des gabarits, le charpentier débite les différentes pièces de la charpente axiale (étrave, quille, étambot, tableau arrière, brion ou marsouin) et de la charpente transversale (membrures, varangues). Les couples qui forment la structure transversale sont composés de membrures symétriques assemblées par une varangue les reliant au niveau de la quille. Selon leur longueur et leur courbure, les membrures peuvent être taillées dans une seule pièce ou composées de l’assemblage d’un genou et d’une allonge. Ces pièces doivent être taillées dans du bois dont le fil épouse la forme des pièces. Les chants des membrures sont équerrés de façon à ce qu’il y ait une surface de contact maximale entre le bordage et les membrures. Une fois l’ensemble des couples constitués (23 pour l’Ami-Pierre, 39 pour la Neire Maôve), la charpente axiale est assemblée par boulonnage des différentes pièces qui la compose. Les encoches dans lesquelles viendront se caler les couples sont taillées tout comme la râblure qui est la rainure façonnée sur l’ensemble étrave quille-étambot et qui assure la jonction et l’étanchéité entre la charpente axiale et le bordage. La structure axiale est ensuite installée verticalement dans le chantier. Cette étape à partir de laquelle les formes du bateau commencent à se matérialiser est célébrée par la pose d’un bouquet de fleur sur l’étrave du bateau. Sur la Neire Maôve, un lest extérieur est fixé sous la quille à ce moment-là. L’ensemble des couples est alors mis en place sur la charpente axiale. Ils sont boulonnés à la quille et la pose de la carlingue finit d’assurer la rigidité de l’ensemble dans les fonds. Sur les hauts et à mi-hauteur, la liaison entre les différentes pièces se fait par la mise en place des serres bauquières et des serres de bouchain. À ce stade, si le bateau est ponté, comme la Neire Maôve, des barrots et des barrotins sont installés dans la section transversale en appui sur les serres bauquières, ils serviront de support au pont.

Lorsque la charpente du bateau est achevée, le charpentier peut passer à l’étape de la réalisation du bordé selon le vocabulaire classique de l’architecture navale : il s’agit de couvrir la structure avec des planches (les bordages) qui se jointent précisément pour assurer l’étanchéité de la coque (dans les chantiers, très souvent, les termes « bordés » et « bordages » ont des significations inversées). Les gabarits des bordages ne sont pas établis à partir des plans du bateau mais sur la charpente déjà construite : les charpentiers nomment cette technique le brochetage. Après avoir divisé la coque en sections plus ou moins égales, les charpentiers fixent des gabarits de brochetage leur permettant de relever précisément les courbures et les équerrages des futurs bordages. Avec ces gabarits, ils peuvent ensuite choisir les plateaux de bois qui, une fois façonné et mis en forme, seront fixés aux membrures de la charpente. Les bordages de préceintes situés juste sous le pont et ceux de bouchain sont légèrement plus épais que les autres car c’est sur eux que la coque repose en cas d’échouage ou de contact avec un ponton ou un quai. Sur la Neire Maôve, ils sont ainsi faits dans du chêne alors que le reste des bordages est en acajou. Pour être mis en forme sur la coque, il est parfois nécessaire d’étuver les bordés. L’étuvage a pour objectif d’assouplir le bois en le maintenant dans un bain de vapeur durant une durée proportionnelle à l’épaisseur de la pièce. Une fois maintenu en place sur la charpente par le biais de serre-joints, le bordage est fixé à l’aide de carvelles qui sont des clous de section rectangulaire et de forme pyramidale très allongée. Les chants des bordages sont chanfreinés sur la face extérieure du bordé pour faciliter l’insertion du cordon de lusin (chanvre tressé enduit de goudron) ou d’étoupe qui finit de combler l’écart entre les virures du bordé et donc d’assurer l’étanchéité de la coque. Cette opération nommée calfatage consiste à introduire le lusin ou l’étoupe au moyen d’un fer à calfat et d’un maillet dans l’ensemble des joints extérieurs de la coque. Ces joints sont ensuite couverts avec du mastic de vitrier.

À l’issue du calfatage, une fois peinte, la coque est prête à être lancée. Pour ne pas que les coutures de la coque s’ouvrent davantage du fait de l’assèchement du bois, il convient de ne pas trop retarder la mise à l’eau une fois le calfatage effectué. La Neire Maôve a ainsi été lancée avant même que les aménagements intérieurs ou les espars aient été réalisés. À l’inverse, sur l’Ami-Pierre, ces opérations d’aménagement du bateau et de préparation du gréement ont précédé le calfatage et le lancement du bateau. Cette ultime phase de la construction fait intervenir différents professionnels au côté du charpentier de marine. Si ce dernier s’occupe des menuiseries d’intérieurs et de la réalisation des mâts et des vergues, le gréeur va prendre en charge la fabrication des poulies, des cordages tandis que le voilier confectionne les voiles.

Le lancement d’un bateau est l’occasion d’une fête qui attire un public nombreux que ce soit pour des bateaux patrimoniaux ou des bateaux de pêche. Une cérémonie religieuse accompagne parfois le lancement comme ce fut le cas pour l’Ami-Pierre où le curé de Saint-Vaast-la-Hougue a béni l’embarcation pendant que sa marraine répandait du sel et du blé pour protéger le bateau et assurer sa prospérité.

La conception, la construction et la restauration des bateaux en bois sont les trois dimensions de la pratique traditionnelle des charpentiers de marine. Le net recul des activités de conception et de construction d’embarcations neuves depuis les années 1990 interroge le devenir des savoir-faire de construction navale vernaculaire en bois. Le fait de réaliser uniquement des travaux de restauration, de reproduire des formes déjà existantes, pourrait avoir comme effet de figer ce savoir-faire et de distendre le lien qu’il entretenait avec l’évolution de l’architecture navale locale.

La langue parlée au quotidien dans les chantiers navals visités est le français.

Quelques mots de normand sont néanmoins utilisés de façon marginale. Un charpentier de marine est surnommé le « boisou » par ces collègues (ce qui signifie le « boiseux », soit celui qui travaille le bois). Au sein de l’association « Tolet général », les bateaux sont nommés avec des termes de normand maritime comme « goule à jus » (celui qui boit), « écale de fli » (coquille de bernique) ou le « r’coupé » (moment où les coefficients de marées baissent).

Patrimoine bâti

La charpenterie de marine se pratique dans des chantiers et des ateliers qui abritent les outils, le bois et les bateaux en cours de construction ou de restauration. Les bâtiments sont de tailles et de styles variables, allant du hangar métallique relativement rudimentaire et monté expressément au corps de ferme transformé en atelier. Du fait de l’encombrement des ateliers ou de l’étroitesse des bâtiments, certains bateaux doivent être installés en extérieur. Lorsqu’il s’agit de travaux longs, des structures provisoires sont alors construites pour les abriter (Ill. 1).

La localisation des chantiers est un enjeu important car il détermine en partie le type et la taille des bateaux qu’ils vont pouvoir accueillir. La proximité d’une cale ou d’un port favorise la venue et le lancement des embarcations (Ill. 6). De même, la possession de moyens de levage (portique, grue, treuil) offre une certaine autonomie aux chantiers. À l’inverse, les ateliers installés en retrait de la côte sont généralement dépendants de l’intervention de personnels externes et sont incapables d’accueillir des bateaux de fort tonnage.

Le chantier Bernard de Saint-Vaast-la-Hougue est idéalement installé dans le prolongement d’une cale immergée à marée haute et située à l’entrée du port de la ville (Ill. 2). Après avoir racheté en 1972 les chantiers navals Fouaces et Guérand qui se trouvaient là, Gérard Bernard fait démolir les anciens locaux de taille trop modeste pour construire au début des années 1980 un atelier de 300m² entre l’extrémité du quai qui borde la ville et la digue protégeant l’entrée du port. Pour ériger cet atelier en zone urbaine et à proximité d’une chapelle, il lui a fallu trouver un compromis avec les services de l’État en charge des monuments historiques qui voulaient y établir un parc. Le résultat est un bâtiment dont les murs de pierres et la vaste toiture en ardoises se fondent dans le paysage local. (La silhouette du chantier orne de nombreuses cartes postales vendues dans les boutiques de la ville). Si elle limite les possibilités d’expansion, cette situation offre une visibilité à la fois profes sionnelle et sociale. La zone de l’atelier est en effet inscrite dans un circuit de promenade emprunté par les Saint-vaastais et les visiteurs. L’espace du chantier a été conçu et aménagé pour pouvoir être adapté aux différents types de bateaux entrant dans l’atelier. Hormis la scie à ruban, l’ensemble des machines-outils et des établis sont mobiles. De la même façon, les systèmes de démultiplication des treuils et palans peuvent être fixés en différents points de la dalle et démontés en cas de besoin. Pour gagner de l’espace (et économiser de l’argent), Gérard Bernard a lui-même « bricolé » un treuil à partir d’un moteur électrique 3CV sur réducteur et de la démultiplication offerte par le mécanisme d’un palan de 25 tonnes à chaîne sur un pont roulant récupéré à l’Arsenal de Cherbourg. Comme la cale n’était initialement pas bétonnée, il lui a également fallu fabriquer des chariots de mise à l’eau et de manutention susceptibles d’évoluer dans la pente malgré les rochers. Ces chariots (Ill. 3) ont été obtenus en élargissant d’anciens porte-chars utilisés lors du Débarquement et équipés de bogies aux roues increvables. Ces quelques exemples illustrent l’ingéniosité grâce à laquelle le chantier a pu être aménagé et équipé en utilisant essentiellement du matériel de récupération.

En 2017, le chantier Bernard a racheté le chantier naval de Patrick James localisé à Port-en-Bessin. Celui-ci est installé sur un terre-plein situé au fond du port et peut accueillir jusqu’à une quinzaine de bateaux. L’atelier est dans un hangar métallique (Ill. 4) et la plupart des opérations d’entretien et de restauration se font en plein air sur le terre-plein. Depuis 2016, la zone portuaire a été équipée d’un élévateur à bateau pouvant accueillir trois unités à la fois et supporter jusqu’à 300 tonnes (Ill. 5).

L’atelier de charpenterie navale de Tatihou (Ill. 4) a été construit en 1994 à l’intérieur des murs de l’ancien lazaret établis sur l’île en 1721. Il a abrité la construction d’une réplique entre 1994 et 1996. Désormais, ce sont essentiellement des travaux de restauration et d’entretien qui y sont menés. La majorité des bateaux appartenant aux collections du musée maritime sont entreposés sous des abris qui ont été en partie endommagés par de récentes intempéries. La présence de nombreux goélands venant nidifier à proximité de ces abris complique l’accès et l’entretien des bateaux durant le printemps.

Les associations qui restaurent et entretiennent des bateaux en bois peuvent rarement accéder à des locaux situés à proximité d’un port ou d’une cale. En 1992, pour la construction de la goélette Neire Maôve à Carteret, l’association des « Vieux gréements en Côte des Isles » avait fait monter un hangar provisoire non loin du port. Lorsqu’il s’agit d’embarcations pouvant être transportées sur remorque, les associations montent leurs ateliers dans des locaux situés dans les terres. L’association des « Vieux gréements du Val de Saire » s’est installée dans un bâtiment de ferme de l’un de ses adhérents (Ill. 5). L’association « Tolet général » a, elle, pu s’établir dans un ancien local SNCF mis à disposition par la mairie de Carteret (Ill. 6).

Objets, outils, matériaux supports

Outillage :

Les ateliers de charpenterie de marine abritent un nombre important d’outils et de machines permettant de travailler le bois (Ill. 1, 2 et 3). L’outillage commun à l’ensemble des métiers du bois et servant à scier, raboter, percer, tailler et poncer le bois, est complété par des outils plus spécifiques, conçus spécialement pour la construction navale en bois ou empruntés à d’autres domaines confrontés à des contraintes techniques similaires.

- La herminette reste emblématique de la profession alors même qu’elle n’est plus guère utilisée au sein des ateliers. Les meuleuses électroportatives avec plateaux spécialement adaptés pour la sculpture du bois étant plus efficaces et d’un usage plus facile.

- Au chantier Bernard, la scie à ruban dite « scie américaine » dont le volant supérieur est inclinable fait la fierté de Gérard Bernard. En effet, ces machines-outils importées d’Amérique du nord étaient particulièrement recherchées sur les chantiers navals car elles permettent de réaliser des coupes avec des équerrages évolutifs sur des pièces de tailles importantes, ce qui est difficile à réaliser avec les scies à ruban classiques dont c’est le plateau qui est mobile car, sur les plateaux inclinables, le bois glisse vers le sol, notamment lorsqu’il est lourd.

- Les rabots manuels dont la semelle est modulable et offre la possibilité de façonner des surfaces convexes ou concaves sont également recherchés. Les lames de certains rabots électriques sont transformées pour pouvoir faire le casage des bordés, pour creuser leur profil. Toujours par souci de travailler des surfaces courbes, les charpentiers de marine utilisent la wastringue. Ils partagent cet outil manuel avec les menuisiers et les ébénistes qui, eux, l’emploient pour façonner les pieds de chaise notamment.

- En l’absence d’outils adaptés à leurs besoins, les charpentiers de marine sont amenés à modifier des outils existants ou à en « bricoler » à partir des ressources à leur disposition. Certaines de ces astuces circulent entre les chantiers tandis que d’autres sont jalousement conservées. À l’Atelier d’Archimède, de nombreux « bricolages » appartenant aux précédents charpentiers ont ainsi été retrouvé dans des recoins du chantier. Leur destination ou leur usage n’est toutefois pas toujours aisé à comprendre.

- De nouveaux outils électroportatifs ont fait leur apparition dans les chantiers navals lors des dernières décennies. Certains ont remplacé les outils manuels utilisés jusque-là (la meuleuse remplaçant la herminette) mais d’autres ont apporté de nouvelles façons de faire. C’est le cas de la scie oscillante, habituellement dénommée « Fein » du nom de la marque qui a été la première à la commercialiser. Bien qu’elle nécessite un savoir-faire pour être maniée efficacement, elle permet de faire des découpes d’ajustement dans des situations où il était auparavant nécessaire de procéder à de nombreuses manutentions pour présenter la pièce, la sortir pour l’ajuster avant de la présenter à nouveau.

- Au chantier Bernard de Saint-Vaast-la-Hougue, l’acquisition d’un chariot télescopique a permis de faciliter les opérations de manutention. Plusieurs artisans ont souligné que cet engin qu’ils nomment familièrement le « sans-efforceur » a contribué à diminuer la charge physique de leur activité.

Matériaux :

Le matériau principal utilisé par les charpentiers de marine est le bois. Plutôt qu’un support, celui ci s’apparente à un partenaire qui fait l’objet d’une recherche et d’une attention particulière. Les stocks de bois des chantiers (Ill. 1 et 3) font l’objet de nombreux récits rapportant les origines et les particularités des essences de bois en présence. Certains bois ont été récupérés à la fermeture de chantiers navals importants, d’autres, comme l’orme ont acquis au cours du temps une valeur de plus en plus importante. En effet, en raison de la maladie dont ils sont atteints, les ormes de taille importante sont devenus très rares.

Différentes essences de bois sont mobilisées selon les parties du bateau ou selon le type de bateau construit. Outre les essences locales comme le chêne, l’orme, le faux-acacia (ou robinier), le mélèze et le pin, les chantiers importent des essences venant d’Afrique (iroko, sapelli, acajou, niangon), d’Asie (teck) et d’Amérique (pin d’Oregon, spruce de Sitka). L’essence ne constitue pas à elle seul un critère de sélection car les charpentiers ont besoin de bois aux formes et aux propriétés adaptées à l’usage qu’ils vont en faire. Pour les quilles, ils s’orientent vers des chênes (ou des ormes) de futaie de grande taille dont la croissance a été longue. Pour les bois tors, c’est-à-dire pour les bois qui ont des courbes qui épousent celles de certaines pièces du bateau, les charpentiers cherchent des chênes champêtres ou de haies dont la croissance est plus rapide mais qui présentent de belles courbes au niveau des départs de branches ou des hanches.

Ces besoins spécifiques sont à l’origine de difficultés d’approvisionnement mentionnées par la plupart des charpentiers rencontrés en Normandie, comme ici par Yannick Bégoc du Chantier Bernard : « comme on est une petite niche de professionnels, les choses ont beaucoup changé avec le temps, maintenant on voit beaucoup la rentabilité et puis on oublie tout ce qui un peu spécifique comme ça parce que c'est pas rentable. C'est quelque chose que les exploitants forestiers ont un peu mis de côté. J'ai beaucoup insisté avec le fournisseur pour que ça revienne. Il faut s'occuper de nous, faut nous trouver du bois, il faut pas mettre ces bois tordus en bois de chauffage » (entretien avec Yannick Bégoc, juin 2021). La difficulté tient au fait que les filières d’approvisionnement en bois d’œuvre délaissent ces zones courbes pour privilégier les fûts rectilignes utilisés dans le bâtiment ou en menuiserie. Se procurer du bois tors implique alors de convaincre des fournisseurs et de tisser un réseau d’approvisionnement spécifique. Le principal fournisseur en bois des chantiers navals normands est l’entreprise « Bois de Saint-Malo » qui dispose d’un service spécialisé en bois de marine. Les chantiers travaillent également avec des scieries normandes et mayennaises ou avec la société « Bois idéal » de M. Juliot, également spécialisée dans le bois de marine.

Pour des projets importants qui nécessitent un volume de bois important ou des formes très particulières, il arrive que les charpentiers de marine aillent directement en forêt. Dans ce cas, ils peuvent choisir les arbres sur pied ou sélectionner les formes qui les intéressent sur des arbres abattus mais pas encore débités. Plusieurs des charpentiers de marine rencontrés ont fait part de leur intérêt pour cette démarche qui consiste à participer directement à l’approvisionnement en bois du chantier et à en contrôler les différentes étapes. En contraste, dans les associations ou au sein de l’atelier de charpenterie navale du LP Doucet, la difficulté à se procurer du bois tors oblige à recourir à la technique du lamellé-collé.

Les charpentiers de marine se montrent inquiets des évolutions récentes de la gestion des forêts. La disparition des haies du bocage normand et la vente de chênes destinés à l’exportation font l’objet de nombreuses critiques au sein des chantiers. Pour contrer les effets désastreux des coupes domestiques effectuées par des particuliers, Gérard Bernard appelle à un nécessaire encadrement des pratiques qui pourrait notamment passer par la mise en place d’un « permis de tronçonneuse » qui responsabiliserait les particuliers désirant faire du bûcheronnage ou de l’élagage.

Outre le bois, les chantiers navals doivent également se fournir en vis, boulons, tiges filetées, rivets et clous pour fixer et assembler les pièces de bois les unes aux autres. L’obtention d’une partie de cette quincaillerie nécessite de recourir à des entreprises spécialisées. C’est notamment le cas pour les rivets en cuivre, importés d’Angleterre ou pour les carvelles (Ill. 2) qui ne sont plus fabriquées en France que par la clouterie Rivierre installée à Creil (60). Entreprise labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant » comme le précise Yannick Bégoc.

La grande majorité des charpentiers de marine travaillant dans les chantiers professionnels visités ont suivi une formation professionnelle (niveau CAP ou Brevet Professionnel) au sein de la section charpenterie navale du Lycée Professionnel Edmond Doucet à Equerdreville (50). Si ce type de formation donne les bases et les grands repères théoriques et pratiques de la construction navale en bois, les charpentiers de marine expérimentés considèrent qu’il faut une dizaine d’années de pratique (celle de la formation comprise) pour devenir un professionnel autonome. Cette durée est variable en fonction de la curiosité de l’apprenti ou des constructions auxquelles il est amené à participer. Pour tous, qu’ils soient passés par une formation spécialisée ou non, une partie au moins de l’apprentissage se fait donc « sur le tas », au sein d’un chantier et auprès de professionnels expérimentés.

Voici les parcours d’apprentissage suivis par quelques-unes des personnes rencontrées :

Yannick Bégoc, Chantier Bernard : Fils et petit-fils de charpentiers de marine installés dans le Finistère, Yannick a commencé par se former en menuiserie bâtiment (CAP et BEP), avant de faire un Bac Pro « aménagement construction du bâtiment » puis une formation complémentaire en charpenterie navale au LP Edmond Doucet. Ayant fait des stages au sein du Chantier Bernard, il s’y fait embaucher quelques années plus tard. Il dirige aujourd’hui le Chantier Bernard de Port-en-Bessin.

Louis, Chantier Bernard : Originaire de la Manche, Louis est ingénieur de formation. Après quelques années de pratique, il choisit de se tourner vers la charpenterie navale. Il suit d’abord une formation aux Ateliers de l’Enfer à Douarnenez (29) avant de se faire embaucher au Chantier Bernard. Après deux années au sein du chantier, il considère avoir déjà beaucoup gagné en autonomie même s’il lui reste encore des choses à apprendre.

Olivier et Romain, Association Amarrage : Formé au LP Edmond Doucet en 1995, Olivier travaille ensuite dans un chantier professionnel à Port-en-Bessin pendant une dizaine d’années. Il se forme ensuite à la voilerie avant d’intégrer l’association Amarrage en 2007. Après des études scientifiques en vue d’obtenir un travail dans le traitement des eaux, Romain s’est lui formé à la charpenterie navale en Loire-Atlantique, en passant un CAP au sein de Skol ar Mor en 2019. Il a rejoint l’association après sa formation.

Laurent, Chantier Bernard : Menuisier de formation, Laurent n’a pas suivi de formation à la charpenterie navale. Il choisit de travailler dans ce domaine après avoir découvert la navigation sur des bateaux en bois au sein d’une association de Bayeux (14). Travaillant déjà le bois, il se fait embaucher au chantier Nautic Bois de Port-en-Bessin en 1987 où il apprend les spécificités de la charpenterie de marine en participant à la construction de quatre bateaux neufs pour des pêcheurs. Avec un partenaire, il fonde ensuite l’Atelier d’Archimède à Isigny (14) avant de rejoindre le Chantier Bernard en 2012.

Alexandre, Chantier Bernard : Originaire de Saint-Vaast-la-Hougue, Alexandre a commencé par une formation en menuiserie. La répétition des mêmes tâches (fabrication et pose de fenêtres) le pousse à poursuivre sa formation et à se spécialiser en charpenterie navale. Il effectue son brevet professionnel au LP Edmond Doucet en faisant son alternance au Chantier Bernard où il est maintenant embauché depuis qu’il a eu son diplôme il y a un an.

Olivier, Atelier charpenterie de marine de l’Île de Tatihou : Après deux années de formation en menuiserie, Olivier poursuit son apprentissage au sein du même établissement (LP Edmond Doucet) en se spécialisant en charpenterie navale. À l’issue de sa formation, il intègre l’Atelier de Tatihou à la demande de Jean-Pierre Laurence, le charpentier de l’atelier qui l’avait repéré au LP. Celui-ci, qu’Olivier nomme son « mentor », finit de le former au sein de l’atelier de l’île.

Au sein des associations, la transmission des savoir-faire de la charpenterie navale s’observe entre professionnels et novices. C’est le cas au sein de l’association Amarrage où Olivier et Romain, tous deux charpentiers professionnels, encadrent et forment des bénévoles et des bénéficiaires venus de différents horizons. Une transmission similaire a émergé dans l’association Tolet général autour de la personne de Michel, un charpentier de marine retraité, qui vient quasi-quotidiennement travailler dans les locaux de l’association et partager ses connaissances avec les autres bénévoles. Son savoir a permis à l’association d’envisager des reconstructions de doris plus ambitieuses. Dans l’association des Vieux gréement du Val de Saire, le recours à des manuels techniques ou à d’autres ressources disponibles en ligne est complété par des échanges avec des charpentiers professionnels liés à l’association.

En Normandie, le Lycée professionnel Edmond Doucet est le seul établissement proposant une formation professionnelle en charpenterie navale. Il est d’ailleurs l’un des quatre LP proposant cette spécialité en France, les autres sont installés à Marseille (13), Gujan-Mestras (33) et Concarneau (29). La formation prépare aux diplômes du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) et du Brevet Professionnel (BP). La préparation au CAP dure deux ans (un an si l’apprenti a déjà un diplôme dans un autre métier du bois) durant lesquels les apprentis ont quatorze heures de formation pratique en atelier par semaine. Ils y travaillent à la restauration de bateaux du patrimoine ou à la construction de petites embarcations ou de modèles. Les élèves du CAP ont huit semaines de stages en entreprise à effectuer chaque année. Pour préparer un BP, les apprentis doivent trouver une entreprise dans laquelle ils font leur alternance durant deux autres années. Si certains trouvent des chantiers normands (deux apprentis étaient l’an dernier en alternance au Chantier Bernard), d’autres se forment dans des chantiers situés sur l’ensemble du littoral français. Il y ainsi une circulation des apprentis entre les régions comme l’atteste également la présence de plusieurs charpentiers travaillant dans les chantiers normands alors qu’ils ont été formés en Bretagne.

Il y a néanmoins un lien étroit entre les chantiers normands et le LP Edmond Doucet. L’actuel formateur, Éric Drouet était charpentier au sein du Chantier Bernard de Saint-Vaast-la-Hougue avant de devenir enseignant. Pour divers projets, le formateur et les apprentis travaillent avec des associations et des structures locales comme le Musée maritime de Tatihou et l’association Amerami propriétaire de bateaux qui sont restaurés par les apprentis au sein du lycée.

Peu de femmes s’engagent dans l’apprentissage de la charpenterie navale au LP Edmond Doucet. Formateur au sein du LP depuis sept ans, Éric Drouet a formé seulement quatre femmes (sur des effectifs comptant chaque année une douzaine d’élèves de CAP et une quinzaine d’apprentis en BP). Ces proportions reflètent celles qu'Éric Drouet a pu constater sur les chantiers et s’expliquent, selon lui, par la dimension physique importante de l’activité de charpentier de marine mais aussi par l’ambiance très masculine régnant sur les chantiers travaillant au contact des pêcheurs (entretien avec Éric Drouet, juin 2021).

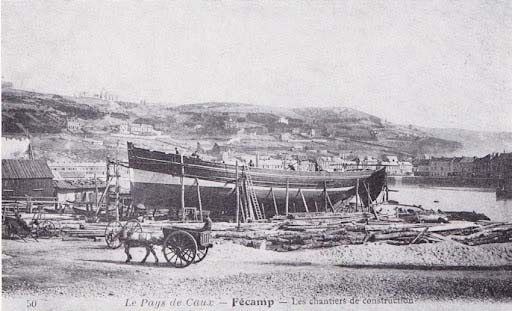

De par sa situation géographique, la construction navale normande a été soumise à des influences celtiques et germaniques. Les constructions à franc-bord venues de Bretagne dès le XVe siècle s’y mêlent aux clinquarts ou bateaux à clin d’origine germanique dont la présence est attestée en Normandie dès le Xe siècle. Si la construction à franc-bord s’est imposée à partir du XVIe siècle pour les bâtiments de taille importante, le clin s’est maintenu jusqu’au XXe pour les petites embarcations de pêche et de cabotage. Ces deux techniques de construction ont été mobilisées pour construire une grande variété de types de bateaux tout le long de la côte normande. Cette diversité s’explique par la morphologie de la côte qui présente une alternance de paysages de falaises, de plages, d’estuaires et de havres. Dès lors, si les havres du Cotentin pouvaient constituer des abris pour les bateaux à quille, les grandes plages du Calvados imposaient des embarcations à fonds plats susceptibles d’être échouées. Le développement d’activités maritimes diverses dans les domaines de la pêche et du cabotage a également contribué à accroître cette variété. Il semble alors que les nombreux chantiers navals installés tout le long de la côte avaient chacun leurs spécificités techniques et formelles pour construire des bateaux adaptés à la localité et aux activités qui y été pratiquées.

Il est toutefois possible, à l’image de l’ouvrage Bateaux de Normandie de François Renault, personnage central pour la Normandie qui de second-mécanicien à la compagnie Dreyfus est devenu modéliste, amateur érudit d’archéologie navale et grand spécialiste de l’histoire de la construction navale traditionnelle normande, d’identifier des filiations entre les nombreux exemplaires d’une même famille de bateaux. En adoptant cette perspective, les grandes étapes de l’évolution des formes de bateaux apparaissent et font directement écho aux transformations techniques et économiques qu’a connu la région durant les derniers siècles.

Au milieu du XIXe siècle, le déploiement de lignes de chemin de fer a plusieurs effets qui auront des conséquences directes sur la construction navale. Entre 1840 et 1860, l’architecture des navires de pêche connaît davantage de changements que durant les siècles précédents. Le train permet en effet de nouveaux débouchés pour la vente des produits de la pêche. Les bateaux de pêche se transforment donc pour pouvoir répondre à cette augmentation de la demande. Certains types de bateaux disparaissent progressivement comme les plattes d’Arromanches ou brutalement comme les culs ronds de Barfleur. D’autres se transforment même s’ils gardent une même désignation comme le picoteux. Dans le Cotentin, les petites bisquines sont remplacées par des bautiers qui sont des sloops plus faciles à manœuvrer mais dont la structure est en rupture avec les formes développées dans les chantiers locaux jusque-là.

Parallèlement, le transport ferroviaire supplante le transport maritime. La construction de bateaux en bois pour le cabotage chute continuellement durant la seconde moitié du XIXe siècle. En Basse Normandie, le dernier voilier construit pour le commerce est lancé en 1900 à Saint-Vaast-la-Hougue. Les bateaux de cabotage ou de commerce qui continuent à être construits le sont dans des chantiers qui travaillent le métal. L’arrivée du chemin de fer conduit également au développement du tourisme balnéaire. La transformation du rivage côtier en espace de loisir donne naissance à de nouvelles pratiques de navigation. S’ils empruntent d’abord leurs bateaux aux pêcheurs, les plaisanciers se tournent progressivement vers des bateaux plus élancés. Ils sollicitent alors les chantiers navals locaux pour les construire.

À partir de la période de l’entre-deux guerre, certains chantiers navals construisent conjointement des bateaux pour la pêche et la plaisance. Dans les lieux où la pêche décline au profit des activités balnéaires, des constructeurs se spécialisent dans la plaisance et en tirent une renommée comme les Labrèque à Courseulles. Les années 1920 correspondent également à la fin de l’utilisation de la propulsion vélique sur les embarcations de pêche. Bien que la motorisation entraîne une modification des formes de coques, des évolutions encore plus importantes surgissent au moment de l’adoption par les pêcheurs de techniques de pêche par l’arrière dans les années 1960.

La période qui s’étend de l’après seconde guerre mondiale jusqu’aux années 1980 constitue la dernière phase d’une construction navale en bois pour la pêche dynamique et employeuse d’une main d’œuvre importante dans de nombreux ports de la côte. En effet, la concurrence des constructions en acier puis en polyester dès les années 1970 a fortement impacté le secteur tout comme la baisse brutale des constructions neuves au début des années 1990. En 1991, face à la diminution des ressources halieutiques, l’État français, suivant des préconisations de la Communauté européenne, instaure une politique de diminution de la flottille de pêche. Le plan Mellick, du nom du ministre délégué à la Mer alors en fonction, joue sur deux leviers : d’une part, les pêcheurs sont financièrement incités à cesser leur activité et à détruire leurs bateaux pour réduire la puissance totale de la flottille et, d’autre part, pour toute nouvelle construction d’une embarcation de pêche, une autre de puissance égale ou supérieure doit être détruite. Cela a pour conséquence immédiate de faire baisser le nombre de nouvelles commandes de la part des pêcheurs. De nombreux chantiers ferment ou sont dans l’obligation de licencier du personnel car les seules activités de restauration et d’entretien des bateaux de pêche nécessitent une main d’œuvre moins importante. Néanmoins, la baisse des travaux pour la pêche est partiellement compensée par l’émergence d’un intérêt pour le patrimoine maritime. Cet engouement entraîne la restauration ou la construction de bateaux emblématiques du patrimoine local. Les années 1990 ont orienté la pratique de la construction navale en bois vers des travaux de restaurations qui constituent aujourd’hui encore l’essentiel de l’activité des chantiers.

Si les constructions navales se sont peu à peu homogénéisées entre le début du XIXe siècle et la fin du XXe du fait de l’aménagement du littoral et du développement de nouvelles techniques de pêche, les charpentiers de marine ont, eux, gagnés en polyvalence. Travaillant autrefois à la satisfaction de besoins locaux, ils étaient spécialisés dans des constructions qui variaient peu les unes des autres et pour lesquelles ils pouvaient adaptés les gabarits qui se transmettaient de générations en générations. En se formant à la conception, par l’apprentissage du dessin notamment, plusieurs charpentiers de marine ont, dès le XIXe siècle, été en mesure de proposer des formes plus variées. Sur la même période, des activités qui étaient réalisées par des spécialistes sur les chantiers navals ont disparus du fait d’innovations techniques, comme le débitage des grumes par des scieurs de long, ou ont été récupérées par les charpentiers de marine, comme le calfatage autrefois effectué par les calfats. Enfin, durant le dernier quart du XXe siècle le nombre des chantiers et leurs effectifs se sont considérablement réduits. Les chantiers sont donc moins hiérarchisés qu’auparavant et leurs ouvriers, moins spécialisés, doivent pouvoir intervenir sur des bateaux variés en mobilisant des manières de faire différentes selon qu’il s’agisse de bateaux de pêche ou de bateaux du patrimoine.

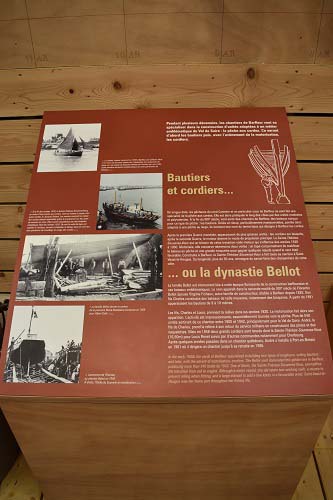

L’histoire de la construction navale normande est aussi une histoire de familles. Ainsi, dans de nombreux ports du littoral, il est possible de reconstituer les dynasties de charpentiers ou de constructeurs qui se sont transmis les chantiers sur plusieurs générations. Outre les Labrèque de Courseulles déjà cités, les Allard à Port-en-Bessin, les Longuemare à Grandcamp ou les Servain à Granville, une famille a marqué de son empreinte la construction navale de Basse-Normandie en créant et en reprenant différents chantiers sur une période de plus de 170 ans : les Fichaux-Bellot. Après avoir appris le dessin à l’arsenal d’Anvers sous le Premier Empire, Pierre Fichaux établit un chantier à Barfleur vers 1820. Son neveu travaille au chantier qui est ensuite repris en 1871 par son petit-neveu, Charles Bellot. Quatre des fils de ce dernier deviennent constructeurs à leur tour. Deux poursuivent l’activité à Barfleur et les deux autres s’installent à Saint-Vaast-la-Hougue vers 1900. À la génération suivante on trouve encore deux constructeurs : Jean et André. Jean Bellot part monter son chantier à Cherbourg tandis qu’André prend la suite de son père à Barfleur avant d’aller s’établir à Port-en-Bessin en 1950. Enfin, Laurent Bellot, qui appartient à la sixième génération reprend le chantier de son père à Port-en-Bessin dans les années 1980 avant de transmettre le chantier à Patrick James en 1997.

Les évolutions les plus profondes de la pratique de la construction navale en bois résultent des transformations qu’a connu le secteur de la pêche à partir des années 1980 du fait de la diminution des ressources halieutiques mais aussi de la diffusion des bateaux en polyester. La baisse des constructions neuves s’est accélérée avec le plan Mellick qui a eu pour effet d’arrêter les commandes de nouvelles embarcations pour la pêche dans la région. Cette rupture n’est pas définitive et les charpentiers de plusieurs chantiers ont indiqué que des projets de constructions neuves de bateaux de pêche pourraient se concrétiser dans les années à venir. Néanmoins, la réorientation forcée vers des activités de restauration et d’entretien de bateaux de pêche et du patrimoine semble avoir rompu le lien qui existait entre la conception et la construction. La figure du maître-charpentier capable de dessiner et construire les bateaux en s’adaptant aux contraintes du client a désormais laissé la place à un duo dont chacun des membres à un rôle distinct : l’architecte concevant et fournissant les plans au charpentier pour qu’il construise le bateau. De plus, la conception des bateaux qui demeurait une activité manuelle lorsqu’elle était pratiquée par les maîtres-charpentiers est désormais entièrement assistée par informatique.

D’autres évolutions de la pratique de la charpenterie navale sont liées à des innovations techniques dans les domaines de l’outillage et de la chimie. Les outils électroportatifs ont permis d’accélérer et de faciliter des procédés mais aussi d’en développer de nouveaux. En effet, ces outils de plus en plus spécialisés (mortaiseuse, râpe électrique, scie oscillante, défonceuse, etc.) ne sont pas seulement des adaptations d’outils manuels mais ont des potentialités propres qui peuvent être mises à profit par les charpentiers de marine. Le développement de colles pour une utilisation marine (résorcine, époxy et polyuréthane PPU) a amené de nouvelles techniques d’assemblage ou de construction tels que les

assemblages en sifflet (scarf joint) ou la réalisation de pièces en lamellé-collé. L’utilisation de ces produits n’est toutefois pas toujours appréciée par les charpentiers du fait des contraintes qui les entourent. La fabrication d’une pièce en lamellé-collé implique en effet de construire un moule et se révèle coûteuse en temps et en main d’œuvre. Ce procédé a été adopté au Chantier naval Bernard pour les barrots de pont dont la courbure est relativement similaire quel que soit le bateau et peut donc être réalisée en réutilisant un moule unique.

Par ailleurs, face à la concurrence des constructions métalliques et polyester, plusieurs chantiers navals se sont diversifiés pour accueillir non plus seulement des bateaux en bois mais aussi des navires en polyester et en métal. À côté de son atelier bois, le Chantier naval Bernard possède ainsi un atelier dédié au polyester et une forge pour le métal. Le chantier peut ainsi réparer les différents types de bateaux qui composent les flottilles locales. À Blainville, Pierre Legueltel s’est adapté à l’arrivée de ses nouveaux matériaux en réalisant des bateaux en aluminium. Il concevait et dessinait lui-même les plans de ces embarcations selon des procédés similaires à ceux employés en charpenterie navale mais il déléguait l’assemblage à des soudeurs professionnels.

Vitalité

La vitalité de la construction navale en bois en Normandie s’exprime dans deux domaines d’activité : la pêche et le patrimoine. Si ces deux domaines sont complémentaires dans plusieurs chantiers, leurs vitalités respectives reposent sur des acteurs et des dynamiques distinctes.

Les interventions sur les bateaux de pêche sont étroitement liées à la santé économique du secteur halieutique et aux perspectives qui s’offrent aux pêcheurs. Une bonne saison pour les pêcheurs, comme ce fût le cas l’hiver dernier pour la coquille Saint-Jacques, leur permet d’engager les réparations ou les restaurations d’envergure qui sont autrement retardées ou limitées au strict nécessaire. Au printemps dernier, le terre-plein de Port-en-Bessin a ainsi été le lieu d’une activité intense avec parfois plus de 15 embarcations présentes en même temps. Les chantiers perçoivent également les effets des aides financières attribuées aux pêcheurs par l’Union européenne ou par l’État français. Ces revenus complémentaires sont eux-aussi réinvestis dans des travaux de restauration ou d’entretien. Cette dynamique positive, si elle se maintenait, pourrait décider les pêcheurs à passer commande de bateaux neufs. Plusieurs charpentiers se montrent confiants dans l’avenir car ils ont reçu des demandes de la part de pêcheurs désireux de faire construire de nouveaux bateaux.

Depuis la fin des années 1980, les restaurations et constructions de bateaux du patrimoine se sont multipliées en Normandie. Portés par des acteurs associatifs ou des municipalités et des collectivités territoriales, ces projets ont bénéficié aux chantiers navals de la région.

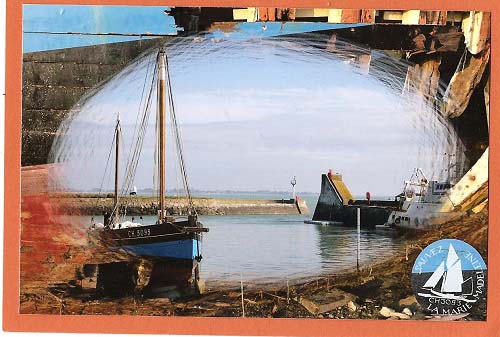

À Carteret, la construction d’une réplique de goélette des Isles Anglo-normandes à partir de 1991 constitue un exemple de projet associatif, lancé au moment du « Concours Bateaux des Côtes de France », qui s’est maintenu dans le temps. En effet, contrairement à d’autres bateaux construits dans le cadre de ce concours, le projet de la Neire Maôve a, dès le départ, été conçu en réfléchissant à l’utilisation future du bateau. Les membres de l’association à l’initiative du projet ont ainsi choisi un bateau dont les dimensions permettent d’embarquer des passagers. Après des débuts difficiles, l’entretien de la goélette est maintenant assuré par les revenus issus de cette activité commerciale (Ill. 1 et 2).

Pour sa construction et pour les travaux d’entretiens et de réparations qui ont été réalisé depuis, l’association a bénéficié de soutiens financiers de la municipalité, du département, de la région mais aussi d’entreprises privées. De nombreux habitants de la commune ont également apporté leur soutien et leurs compétences au projet. La Neire Maôve est désormais devenue un emblème de Carteret et contribue à l’attractivité touristique du territoire.

Sur la côte est du Cotentin, le naufrage de la Marie-Madeleine en 2015 a donné naissance à une émotion et à une dynamique qui soulignent l’attachement de la population au patrimoine maritime locale. En 2017, après avoir été remis à flot et rapatrié à Saint-Vaast-la-Hougue, ce bautier, construit en 1934 au chantier Bellot et classé « Monument historique » en 1984, est entré au Chantier naval Bernard pour y être restauré (Ill. 3 et 4). En raison de ce classement, le propriétaire du bateau a reçu des subventions couvrant 80 % du montant des restaurations qui s’élève à plus de 400 000 €. En parallèle, une souscription a été ouverte en partenariat avec la Fondation du Patrimoine. Les travaux importants, étalés sur près de 5 ans, devraient s’achever en 2022. Plusieurs charpentiers et apprentis du Chantier naval Bernard ont mentionné l’intérêt et la difficulté de ce chantier de restauration qui a nécessité de changer de nombreuses pièces de charpente.

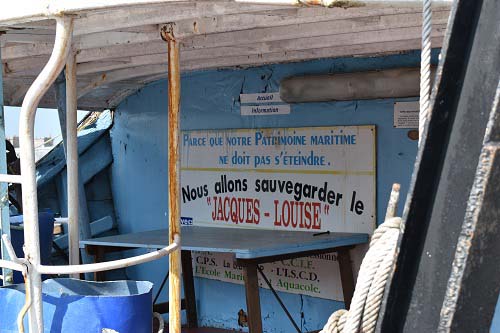

La vitalité des entreprises de construction et de restauration de bateaux du patrimoine se perçoit à travers les projets qui continuent à être initiés. Parmi ces projets, la restauration du Jacques-Louise de Cherbourg souligne la manière dont une municipalité peut prendre le relais d’une association pour donner de l’ampleur à un projet. Ce bateau de 1959 est le dernier chalutier en bois à cul-rond pour la pêche latérale construit par Jean Bellot à Cherbourg. Récupéré par l’association des Amis du Jacques-Louise, il a été classé Monument historique en 1996 (Ill. 5 et 6). Face au vieillissement du bateau et aux travaux qui s’imposent pour le maintenir en état et le mettre en valeur, l’association a vendu le Jacques-Louise à la ville de Cherbourg pour un euro symbolique en avril 2021. Avec le soutien de la DRAC, du département, de la région et d’éventuels partenaires comme la Fondation du patrimoine ou des mécènes, la municipalité a lancé l’été dernier un appel d’offre pour trouver un chantier susceptible de réaliser la restauration du bateau. Celle-ci devrait s’étaler sur trois années et coûter un demi-million d’euros. En parallèle, il s’agit pour les équipes s’occupant du patrimoine de la ville d’établir un projet permettant de valoriser et de pérenniser le bateau. Pour Barbara Hirard, chargée de mission patrimoine pour la ville de Cherbourg, il convient de penser à l’avenir car le bateau est un objet vivant qui nécessite d’être entretenu pour ne pas se dégrader. Elle souligne également que pour la ville de Cherbourg ayant déjà un patrimoine bâti riche et plusieurs musées, le choix de cette restauration n’est pas neutre et indique une volonté de préservation du patrimoine maritime de la ville.

Deux projets de constructions de répliques méritent également d’être mentionnés. Le premier de ces projets est la construction de la Mora, une réplique du bateau amiral utilisé en 1066 par Guillaume Le Conquérant pour traverser la Manche et conquérir l’Angleterre. Le chantier basé à Honfleur et prenant le chantier de L’Hermione pour modèle associera des charpentiers et des chercheurs dans une démarche d’archéologie expérimentale visant à reproduire le plus fidèlement possible les techniques employées au XIème siècle. Ce projet s’appuiera sur les données offertes par la tapisserie de Bayeux et sur d’autres issues des épaves conservées au musée du bateau viking de Roskilde au Danemark.

Le second projet, porté à Fécamp par l’association Dundée Indépendant, a pour but de construire une réplique d’un dundée harenguier lancé en 1897. La construction de ce bateau qui serait utilisé pour faire du commerce à la voile, permettrait également de réhabiliter le site des anciens Chantiers Navals de Normandie. Ces deux projets, s’ils se concrétisent, nécessiteraient le recours à des charpentiers de marine professionnels. En cela, ils contribueraient à augmenter les débouchés professionnels dans la région tout en participant à la valorisation des pratiques de construction navale en bois auprès du public.

Le nombre important d’apprentis ou de jeunes charpentiers de marine au sein des ateliers est un indice de la vitalité de l’apprentissage et de la transmission du métier. De nombreux jeunes attirés par le travail du bois sont séduits par la pratique de la charpenterie de marine. De façon générale, ils louent la diversité du métier et ses possibilités qui semblent infinies. Le formateur de la section charpenterie navale du lycée professionnel Edmond Doucet de Cherbourg indique qu’il n’a aucune difficulté à recruter de nouveaux élèves malgré la faiblesse de la communication du lycée. Pour combler cette lacune et visibiliser la formation il a néanmoins créé une page Facebook.

Menaces et risques

Les principales menaces identifiées par les charpentiers de marine sont liées à la conjoncture économicopolitique et aux ressources en bois. Les différentes crises qui ont impacté la construction navale en bois depuis les années 1980 ont montré sa dépendance à l’égard du secteur de la pêche. Si, depuis lors, les chantiers ont diversifié leur activité en se tournant vers les bateaux du patrimoine, les revenus tirés des interventions sur les bateaux de pêche représentent encore 70 % du chiffre d'affaires de certains professionnels. La diminution des ressources ou le conflit actuel avec la Grande-Bretagne sur l’accès aux zones de pêche peuvent alors directement impactés l’activité de ces chantiers. Par ailleurs, les travaux sur des bateaux du patrimoine dépendent, dans des proportions variables, de subventions allouées par l’État et les collectivités territoriales. La baisse de ces aides pour des raisons économiques ou politiques pourrait là-aussi se traduire par une réduction des commandes. Le Chantier naval Bernard a été confronté à une telle situation en 2013 à la suite de la diminution des subventions dans un contexte de crise économique. Il a alors été contraint de procéder à des licenciements économiques. De façon générale, les travaux de restauration sur des bateaux du patrimoine souffrent des contextes de crise économique. Ainsi, comme le rapporte Gérard Bernard, les travaux effectués sur le voilier terre-neuvier Marité entre 2008 et 2011 et qui avaient été décidés avant la crise, ont pu être perçu négativement par un public qui mettait en doute la pertinence de telles dépenses en période d’austérité économique. Les commandes passées par des particuliers sont elles aussi corrélées à la situation économique.

À ces menaces générales sur lesquelles les charpentiers ont peu de prises, s’en ajoutent d’autres qui les concernent en particulier. Elles ont notamment trait à l’accès aux ressources en bois utilisables dans la construction navale. De nombreux charpentiers de marine craignent de ne plus pouvoir se procurer le bois dont ils ont besoin et visent les politiques actuelles de gestion forestière qui favorisent la rentabilité au détriment du maintien de ressources variées.

Leurs critiques portent tant sur la disparition des haies délimitant les parcelles de la région que sur les ventes aux enchères permettant à des acheteurs chinois d’acquérir des lots importants de chênes issus de forêts françaises. En les obligeant à recourir à des techniques alternatives comme le lamellé-collé, la difficulté à trouver du bois (en particulier du bois tors) pourrait constituer un danger pour le maintien de savoir-faire de sélection du bois ou de techniques de charpenterie traditionnelle.

Par ailleurs, bien que cela n’est pas été mentionné par les charpentiers, le fait que la majorité des professionnels du secteur passe par un même centre de formation pourrait constituer une menace pour la diversité des pratiques de construction navale. Bien que le formateur du lycée professionnel indique mettre l’accent sur la réflexivité et l’ouverture des apprentis à d’autres façons de pratiquer le métier, la similarité des parcours d’apprentissage pourrait aboutir à une normalisation des savoir faire.