Les poteries sont fabriquées à partir de l'argile et au moyen de matériaux rudimentaires bio-sourcés (bois, feuilles de cocotier, coquillages...), servant d’outils de façonnage, et géo-sourcés (terre crue et argileuse), servant à créer les objets.

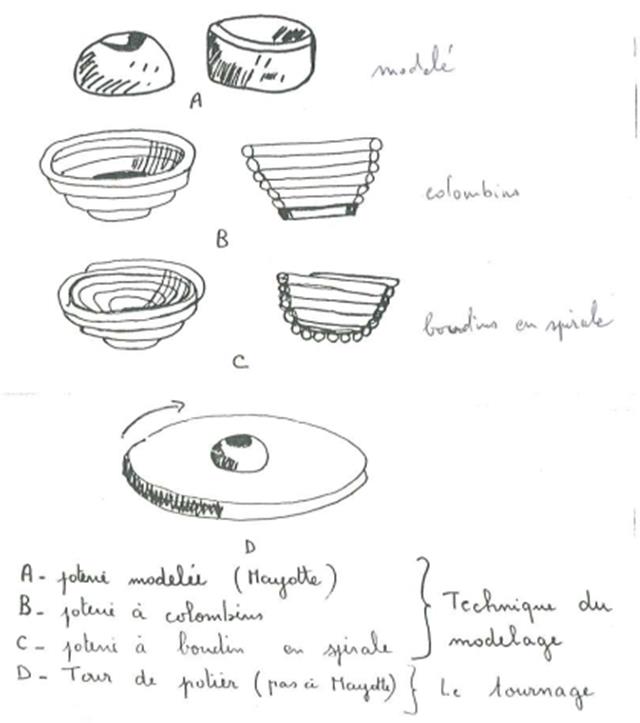

La poterie traditionnelle de Mayotte est constituée d’ustensiles ménagers et de cuisine, d’objets décoratifs et de rituels. C’est un savoir-faire artisanal porté par une communauté mixte présente sur Petite-Terre et la moitié sud de Grande-Terre. Les praticiens-nes tiennent leurs savoirs de leurs familles ou d’un fundi. Ils-elles continuent de transmettre, de génération en génération, soit au sein des familles, soit, depuis quelques années, aux seins des associations qui prennent le relais en organisant des ateliers lors de manifestations de valorisation des patrimoines culturels (festivals, expositions, JEP…). Les poteries sont fabriquées à partir de l'argile et au moyen de matériaux rudimentaires bio-sourcés (bois, feuilles de cocotier, coquillages...), servant d’outils de façonnage, et géo-sourcés (terre crue et argileuse), servant à créer les objets. La principale technique employée à Mayotte est le façonnage. Les praticiens-nes n’utilisent ni un tour de potier ni ne tournent autour de la pièce comme par exemple au Vietnam. Ils-elles travaillent la matière avec leurs doigts par pression et lissage. Il existe trois types de minéraux argileux : les smectites, la kaolinite et l'illite. La terre est directement récupérée par l’artisan.e, dans les vasières, sur les plages ou dans les carrières, puis acheminée dans un récipient ou un sac jusqu’au lieu de travail de l’artisan.e (généralement à son domicile, sur la terrasse, dans un coin de la cour, à même le sol ou sur un plan de travail).

L’argile extraite est ensuite mélangée à de la matière d’origine minérale afin d’obtenir ultérieurement la solidité des objets (technique du modelage). Ces objets sont cuits dans un four de confection artisanale (en briques de terre compressée, par exemple) ou au feu de bois. La qualité des objets conçus dépend, elle, de trois critères : le degré de savoir-faire de l’artisan-e, les propriétés chimiques des matériaux employés et la localisation des sites d’extraction.

La pratique de l’art de la poterie est une occasion supplémentaire pour se rencontrer et partager, tant pour les femmes et les hommes. C’est aussi une source de revenus avec une faible structuration. Bien que figurant parmi les caractéristiques du territoire, il y a une vraie difficulté à assurer de façon pérenne la viabilité de la pratique car il y a une réelle difficulté pour accéder à la ressource (réglementation des côtes, urbanisation, saturation des voies de déplacement), il y a une mise en concurrence, du fait des nouveaux modes de vie, avec les contenants en matière plastique et il y a une faible attractivité pour les jeunes. La poterie traditionnelle de Mayotte fait sens pour l'ensemble de la population et constitue un patrimoine partagé.

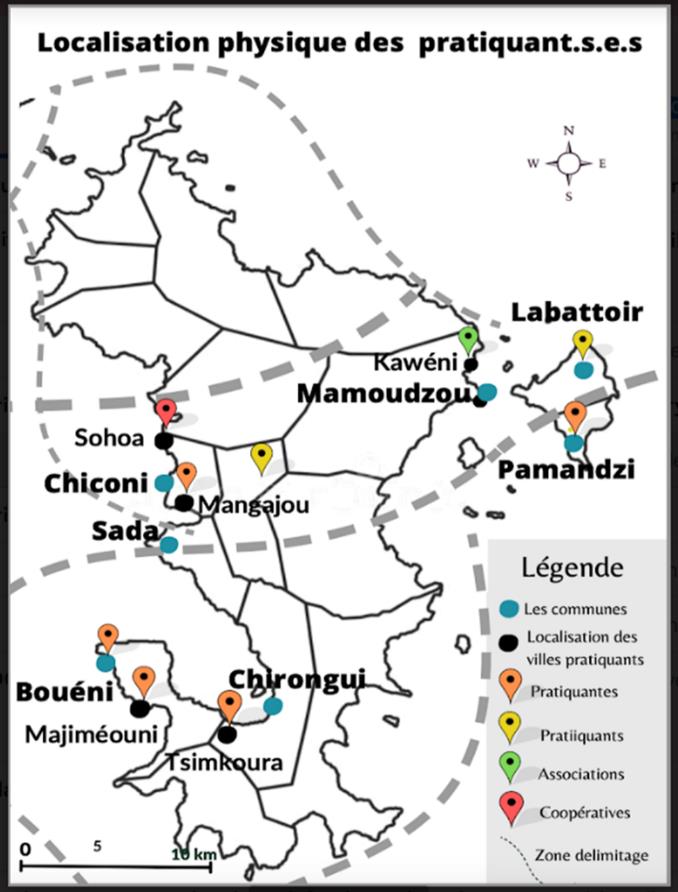

La fabrication de la poterie est assurée par une communauté composée de praticiens-es qui travaillent à titre individuel, et parfois, au sein d’organisations telles que les associations et/ou coopératives. C’est une communauté mixte d’une trentaine de personnes, pour une moyenne d’âge de quarante ans. La communauté est présente sur Petite-Terre et Grande-Terre.

Les praticiens :

Les personnes présentées ci-après sont représentatives de la pratique et ont accepté de participer à l’inventaire :

Madame Chahidi ABDALLAH (TSIMKOURA), septuagénaire héritière de sa mère, elle est toujours en activité,

Madame Taambati ABDOU (Bouéni), figure majeure de la valorisation des patrimoines de Mayotte (Debaa, Tempa, M’sindzano…) et très connue pour ses poteries. Plus de 36 ans de dévouement pour le patrimoine culturel,

Madame Toilahati CHYTI (MAJIMEOUNI), la cinquantaine. Cela fait plus de 30 ans qu’elle pratique l’art de la poterie traditionnelle, héritée de sa grand-mère,

Monsieur Ben Said HOUMADI (LABATTOIR) dit Saïd le potier, est membre de l’association Wenka Culture. Il fabrique depuis plus de 25 ans,

Monsieur Saïd Ali Balka KASSIM (LABATTOIR), plus de 30 ans de pratique, héritier du feu Moidjoumoi de Sohoa, avec plus de 30 ans d’activité,

Madame Haffoussoiti MOINACHE (MAJIMEOUNI), héritière de sa mère, septuagénaire toujours en activité et elle transmet à sa fille Toilahati,

Monsieur Anlimoudine MOUTOURAFFI (KAWENI), formateur et animateur dans l’association Wenka-Culture et pratique depuis plus de 30 ans,

Les principales organisations :

Les principales organisations impliquées dans la fabrication de la poterie à Mayotte sont :

Fikira Tsara de Sohoa qui a pour objectifs de créer un espace de vente de produits artisanaux, d’enseigner aux jeunes les techniques de la poterie, de rassembler les différentes associations du centre de Mayotte en une coopérative et vise à développer des échanges interculturels dans la zone du sud-ouest de l’océan Indien,

Wenka Culture est une association créée en 2008 sous l’impulsion de plusieurs jeunes dynamiques du quartier de Lazérévouni (Kaweni). A ses débuts, elle avait pour objectif de lutter contre l’insalubrité urbaine des quartiers de Kaweni et de mener des actions de protection de l’environnement (sensibiliser les populations sur les risques liés aux déchets dans les ravines). Depuis 2014, sous l’impulsion d’une nouvelle direction, l’association a pris d’autres orientations stratégiques et a élargi ses champs d’actions, notamment l’aide à la personne, l’éducation populaire, l’accompagnement scolaire en utilisant entre autres, comme support, le patrimoine culturel vivant.

Mayotte immersion, une association qui participe à la valorisation du patrimoine culturel de Mayotte en organisant des ateliers immersifs, des rencontres avec des détenteurs de savoirs, en l’occurrence avec des artisans-es de la poterie.

Madame Juliette PELOURDEAU, âgée de 34 ans, est une artisane potière et céramiste. Elle a découvert la poterie traditionnelle de Mayotte et l’a pratiquée longtemps comme une passion, puis a choisi de créer son entreprise, et pour se faire a été préparer un CAP tournage en céramique à la Manufacture de Sèvres. Aujourd’hui, à Pamandzi, elle anime des ateliers où elle utilise la technique traditionnelle, notamment pour les enfants et également celle du tournage.

Lieu(x) de la pratique en France

La poterie est fabriquée dans plusieurs localités à Mayotte :

- en Petite Terre : villes de Labattoir et Pamandzi

- au Sud : Majiméouni et Boueni (commune de Bouéni), Tsimkoura (commune de Chirongui) - au Centre : Mangajou (commune de Sada), Sohoa et Chiconi (commune de Chiconi) - à Kaweni (commune de Mamoudzou).

Pratique similaire en France et/ou à l’étranger

La poterie pratiquée à Mayotte est proche de celle que l’on retrouve au Burkina Faso, dans la côte Ouest africaine, également à Sejnane en Tunisie (pratique inscrite par l'Unesco sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité), et dans l'océan Indien, notamment la poterie du village de Sengaloka, à proximité d’Ambilobe, au Nord-ouest de Madagascar.

La technique de façonnage couramment employée est celle du modelage. Ancienne, cette technique consiste à mettre en forme la boule d’argile au moyen de la pression des doigts. Elle diffère de la technique du tournage.

Préparation de l’argile

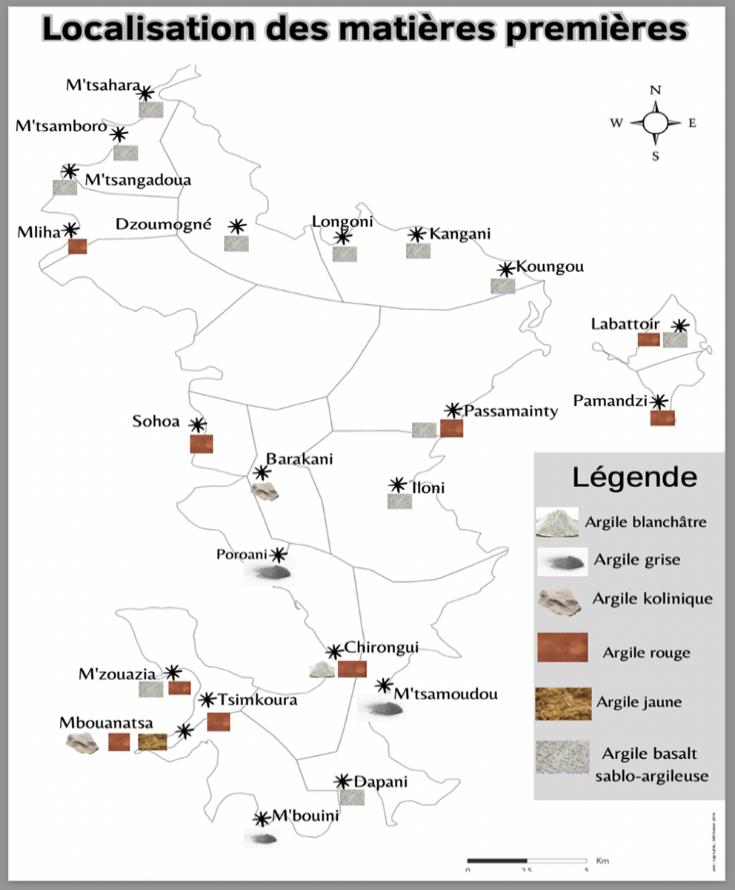

Les formations d’argile ont deux origines sur l’île et peuvent être utilisées dans une variété de domaines, y compris la poterie artisanale, les briques en terre cuite et les blocs de terre compactée.

Pour les briques d'argile et la poterie, il convient principalement d’utiliser des mélanges d’argile illite, de kaolinite et de smectite (<10%), d’après le rapport réalisé par le BRGM.

L’argile « smectite », dite aussi « montmorillonite » (minéral argileux expansé), est généralement constituée de Calcium, plus rarement de Sodium. Elle se développe, de préférence, dans des sols alcalins dotés d’un drainage défaillant. Les feuillets de smectite peuvent s’y enchâsser de manière ordonnée ou désordonnée avec d’autres plaques d’argile, généralement de l’humus.

L’argile kaolinite est, quant à elle, un minéral de type dioctaédrique avec une stabilité équidistante entre les plaques. L’argile kaolinite se forme à des concentrations égales de Silicium et d’Aluminium, donnant lieu à de la monosiallitisation (altération des roches), dans des sols convenablement drainés. Dans sa forme simplifiée, la lame de base est formée d’une couche de tétraèdres de Silicium et d’une couche d'octaèdres d’Aluminium. L’argile kaolinite se trouve dans la roche connue sous l’appellation de « kaolin » et employée dans les rituels et cérémonies animistes pour permettre le réveil d’un esprit de possession dans un corps humain ou pour l’en chasser, si sa présence est estimée malveillante pour son hôte.

L’argile illite, pour finir, est un minéral micacé que l’on trouve couramment dans de nombreux sols et substrats. Provenant de la dégradation de la muscovite en montmorillonite, elle s’avère non gonflante : il s’agit aussi d’un phyllosilicate. L’argile illite est composée principalement de montmorillonite, par l’incorporation de Potassium intercalaire, au cours de la diagenèse des sédiments.

Du Nord au Sud, en passant par le Centre de l’île, l’argile diffère. Par exemple, la potière de Sohoa récupère le sable marin de Mangajou (commune de Sada), en raison de la qualité du sable. Ce dernier, de couleur noire et d’origine basaltique, est aimanté. Les fabricants de Majiméouni et Bouéni récupèrent également le sable marin de leurs communes, également basaltique, notamment à Mbouanatsa.

Chaque potier a une manière différente de préparer son argile. Pour fabriquer de la poterie, il est, en effet, nécessaire de mélanger la terre à d’autres éléments, comme le sable ou encore de la pouzzolane, qui servent de dégraissants.

La couleur de la terre choisie détermine celle de l’objet qui sera façonné. À certains endroits comme à Bouéni, et pour avoir une bonne qualité de produits, le sable est lavé à l’eau douce, avant d’être mélangé avec la terre. Puis, l’ensemble est séché. Ailleurs, la terre sera passée ensuite au tamis (tsingiyo) afin de récupérer la poudre qui servira de base pour la réalisation de la pâte. La poudre obtenue après le passage au tamis est mélangée avec le sable noir et de l’eau afin d’obtenir une pâte solide, une fois séchée.

Chaîne opératoire de fabrication d’une poterie

En fonction de la zone géographique et des connaissances de chacun, la manière de fabriquer une poterie diffère un peu. Toutefois, les potiers utilisent les mêmes techniques ainsi que les mêmes étapes de fabrication.

La pâte est conservée à l’abri pour une meilleure consolidation. Le lendemain, les potiers-es travaillent de nouveau la pâte en la découpant sous forme de boudins qu’ils superposent au fur et à mesure, les uns sur les autres. Ils travaillent ensuite l’ensemble pour dessiner les contours de l’objet à l’aide d’un outil tranchant ou d’un coquillage. À Sohoa, le potier utilise une grosse graine de haricot géant (graines d’Entada) pour lisser les objets.

Ensuite, à l’aide d’une autre terre récupérée à Sohoa, la potière de Majiméouni va lui donner une couleur rougeâtre et bien plus jolie. La finition se fera avec les doigts ou à l’aide d’un objet tranchant (coquillage pour obtenir des stries ; couteau, aujourd’hui).

Puis, on laisse sécher les objets durant une journée. Le lendemain, on les solidifie dans le feu vif, à près de 300 degrés.

La cuisson se déroulera comme suit : on place de gros cailloux au sol qui encerclent l’objet, et l’ensemble est recouvert par les branches de cocotier séchées (ngvhevhe ou peve) ou des épluchures de coco et du bois pour agir comme un four traditionnel, sur feu ouvert.

Chez la potière de Majiméouni, l’objet est par la suite brièvement bouilli dans du lait de coco car la vertu oléagineuse de celle-ci permet d’en refermer les pores et de le rendre plus ferme, avec une durée de vie plus longue. L'objet est enduit de lait de coco tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Sa cuisson doit être légère.

Dans le village de Majiméouni, nous pouvons observer une technique particulière sur la phase de finition à savoir la pose d'une peinture de couleur rouge, juste avant le séchage.

| La matière première est récoltée par le potier |  |

| La terre est pilée pour la rendre homogène |  |

| Mélange de l'argile avec du sable, ou les restes de la céramique broyée |  |

| Pétrir la pâte jusqu'à la rendre lisse et homogène |  |

| Modelage d'une boule d'argile équilibrée |  |

| Semi-aplatissement de la boule sur le plan de travail, par un geste de propulsion, de manière à créer une demi-sphère |  |

| Évidage de la demi-sphère à l'aide d'un couteau, afin de créer la base du bol |  |

| Ajout d'un colombin pour rehausser le bol de départ |  |

| Ajout d'un autre colombin, incliné vers l'intérieur, créant la carène |  |

| Ajout d'un troisième colombin, ouvert à l'extérieur, qui crée la lèvre du vase |  |

| Raclage de surface, afin d'égaliser et d'équilibrer la forme de l'objet |  |

| Polissage, à l'aide d'un galet humidifié |  |

| Ajout de décor éventuel, par pincement ou avec des outils |  |

| Coloration de l'objet avec une terre spécialement récupérée à Sohoa |  |

| Cuisson : foyer fait avec des écorces qui recouvrent la noix de coco |  |

Usages

Avant l’arrivée de la société de consommation sur l’île, la poterie faisait partie de la vie quotidienne des foyers, essentiellement pour la cuisine. Elle était également très visible dans le domaine de l’hygiène. C’était, en effet, l’objet par excellence pour mettre de l’eau dans les toilettes. L'utilisation n'est donc plus la même. Elle a changé depuis l'arrivée des ustensiles en métal, en acier ou en bois et en plastique. Désormais, les objets sont davantage conçus pour être vendus à des touristes comme éléments de patrimoine.

On distingue différents types d’objets à Mayotte, dont la fonction est variable :

- l’objet traditionnel : sheredzo, mutsungi, marmite pour cuisiner.

La partie utilisation traditionnelle, comme la conservation des aliments, se parfumer le corps ou l’aspect culinaire, est quasi inexistante ;

- l’objet décoratif : porte stylo, pilon, objet emblématique, figures animales.

La création des objets décoratifs, permet de mettre en avant le savoir-faire et l’attractivité touristique à Mayotte. La poterie fait partie de l’art.

- ustensiles de cuisine : verre à café.

Dans la préparation des remèdes lors de rituels de guérison, les praticiens préfèrent l’usage de la poterie, comme atout pour réussir leur opération.

Langue(s) utilisée(s) dans la pratique

Nous recensons deux langues qui sont utilisées dans la pratique de la fabrication de la poterie à Mayotte : - le shimaore ou kimaore (langue bantoue, swahilienne), - le shiɓushi ou kiɓushi (langue malgache de Mayotte, pouvant être soit le sakalava soit l’antalautsi).

Nom de la pratique

En français

L’art de la poterie traditionnelle de Mayotte

En langue régionale

Hazi za ddongo, Uparanga (en shimaore) ; Vilanyi nifotka (en shiɓushi)

Patrimoine bâti

La pratique de la poterie traditionnelle s’effectue le plus souvent aux domiciles des artisans-es. Les lieux de commercialisation peuvent être également leurs domiciles, en boutique, notamment si le potier-ère en possède, ou les stands d’exposition dressés à l’occasion de foires artisanales.

Objets, outils, matériaux supports

Certains-es potiers-ères préfèrent par exemple utiliser les doigts pour travailler, tandis que d’autres sont plus à l’aise avec des ustensiles (couteau, objets tranchants...) qui serviront à couper, à tailler les courbes pour bien refaçonner les contours de l’objet. Ces objets sont détournés de leur fonction première pour devenir des outils. Par exemple, le dos de la cuillère va servir à lisser la poterie, ou encore un congélateur usagé permettra de conserver l’argile au frais.

Nous pouvons observer que les potiers-ères de Mayotte n’utilisent presque pas les outils traditionnels d’un potier que l’on trouve sur d’autres territoires. Sur l’île, pour l’instant, il n’y a que Balka, à Labattoir, qui utilise des outils manufacturés.

On trouve ainsi :

- un mortier et un pilon : pour moudre la terre ramassée et homogénéiser celle-ci, avant de la passer au tamis,

- un tsinguiyo (tamis qui sert à récupérer la poudre, une fois que l’argile est pilée ou écrasée), mais aussi d’autres objets ou outils tels que :

- des coquillages et du corail : pour décorer l’objet par des stries,

- une cuillère : pour donner une forme ovoïde à l’objet,

- un couteau : pour enlever le surplus d’argile ou inciser l’objet en vue de décorer celui-ci,

- un bouchon en plastique : pour réaliser la décoration sur les objets,

- une graine de haricot géant : pour lisser l’objet.

Outils employés lors de la fabrication d’un objet de poterie traditionnelle

|

Shimaore : Shino Utilisation : Permet de broyer l’argile |

|

|

Shimaore : Mwitsi Utilisation : S’emploie avec le grand mortier pour broyer l’argile |

|

|

Shimaore : Ɗifu/tsingiyo Utilisation : Sert à tamiser l'argile après la phase de broyage |

|

|

Shimaore : Shyfinikiyo lafalasika Utilisation : Sert à faire la décoration de l’objet |

|

|

Shimaore : Sutru Utilisation : Sert à enlever le surplus d’argile sur l’objet en cours de fabrication |

|

|

Shimaore : Muhono wa sutru Utilisation : Sert à enlever le surplus d’argile sur l’objet en cours de fabrication / peut aussi servir pour la décoration de l’objet |

|

|

Shimaore : Sembeya Utilisation : Sert à enlever le surplus d’argile sur l’objet en cours de fabrication |

|

|

Shimaore : Vuwankarabu Utilisation : Sert à lisser l’objet avant le séchage |

|

|

Shimaore : Kombe Utilisation : Sert à faire la décoration de l’objet |

|

|

Shimaore : Furuku lasitilo Utilisation : Sert à faire la décoration de l’objet |

|

|

Shimaore : Bwe la baharini Utilisation : Permet de lisser l’objet avant le séchage |

|

|

Shimaore : Kiritasy ddavu Utilisation : Sert à gratter et rendre lisse l’objet, une fois celui-ci séché, et avant la cuisson |

|

|

Shimaore : Gugni latsohole Utilisation : Permet de transporter une quantité assez importante d’argile |

|

|

Shimaore : Kuveti Utilisation : Sert à effectuer le mélange ; peut aussi être utilisé pour la récolte de l’argile ou le transport du dégraissant (sable) |

|

|

Shimaore : Boroshi Utilisation : Permet de peindre les objets après la cuisson. |

|

|

Shimaore : Makasi Utilisation : permet de décorer l’objet mais aussi à tailler l’objet. |

|

|

Shimaore : Shiri Utilisation : Sert de support pour malaxer la pâte, mais aussi pour la fabrication des objets |

|

|

Shimaore : Sashe Utilisation : Sert à transporter l’argile pour que celle-ci ne sèche pas |

|

|

Shimaore : Nyungu ya sufuriya Utilisation : Employée pour le mélange de l’argile et du dégraissant (sable) |

|

|

Shimaore : Shikele Utilisation : Sert à ramasser l’argile et à prendre de l’eau |

|

|

Shimaore : Nguwo ya shitamba Utilisation : Sert à filtrer, à faire sécher l’argile |

|

|

Shimaore : Mabvindro Utilisation : Pour faire le feu de cuisson |

|

|

Shimaore : Pebve Utilisation : Sert à allumer le feu de cuisson |

|

|

Shimaore : Parapa Utilisation : Support pour poser les objets lors de la cuisson |

|

|

Shimaore : Mbawo Utilisation : Sert de support pour malaxer la pâte, mais aussi pour la fabrication des objets |

|

|

Shimaore : Kompa Utilisation : Sert à la réalisation de dessins circulaires ou ovoïdes |

|

|

Shimaore : Shombo pidja Utilisation : Sert à creuser l’argile |

|

|

Shimaore : Lapiki Utilisation : Sert à creuser l’argile |

|

|

Shimaore : Mushumari Utilisation : Sert à la décoration des objets |

|

|

Shimaore : Siyo Utilisation : Sert à transporter l’eau ou l’argile |

Il a été recensé trois modes d’apprentissage et de transmission.

Au sein de la famille : le savoir-faire transmis apparaît comme un héritage qui demeure dans la famille. La transmission se fait par les femmes, de mère en fille voire de grand-mère à petite-fille.

Avec un fundi : il est le maître en la matière, détenteur du savoir. Le fundi peut être un membre de la famille ou quelqu’un du village. Il peut transmettre son savoir-faire à différents apprentis-es qui vont développer des capacités à répéter mimétiquement les gestes enseignés, afin de fournir un travail de qualité et d’obtenir, à leur tour, le titre honorifique de maître.

Au sein d'associations : l’apprentissage est ouvert à tous, souvent de façon informelle.

Centre de formation tel que Organisation Ingénierie Développement Formation (OIDF) : formation qualifiante à l'artisanat, dont à la poterie,

- Direction de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS) : soutien financier aux projets de formation à l'artisanat, dont la poterie,

Cela a permis à un certain nombre de personnes, sans emplois, d’apprendre le métier d’artisan. - Moidjimoi Mze Moidja, formatrice indépendante,

- Fatima Souffou et Houfrane Batcho (Sohoa, commune de Chiconi), deux artisanes, héritières des célèbres Massi Rama et Moussi Machaka, les pionnières qui ont créé la première coopérative de Sohoa. Elles sont toujours très actives et projettent avec quelques habitantes de ré-ouvrir la Coopérative pour transmettre et sauvegarder ce patrimoine.

Madame Taambati MOUSSA, originaire de Bouéni, est une femme qui œuvre depuis l’année 1988 en faveur de la valorisation, la sauvegarde de la culture et du patrimoine mahorais. Elle est considérée comme la gardienne du patrimoine et la poterie constitue une passion pour elle : « Il faut faire la sauvegarde et [préserver] le savoir-faire sur la poterie pour laisser des traces aux générations futures. » Selon elle : « Un centre de formation à Mayotte est plus que nécessaire, pour mieux encadrer le métier de potier, l’artisanat et former dans l’art en général. Une sensibilisation doit se faire aux niveaux des étudiants à Mayotte. Les autorités doivent nous accompagner et nous encourager pour ne pas perdre notre culture et notre patrimoine. Cela devait être une priorité. »

Monsieur Saïd Ali Balka KASSIM habite à Labattoir, en Petite-Terre, depuis plus de 30 ans. Il est né en 1970 à l’île d’Anjouan. Depuis maintenant 20 ans, il fait de la poterie. Il a appris à faire de la poterie auprès de M. SAÏD Mohamed à Anjouan.

Monsieur Anlimouddine MOUTOURAFFI est une personne passionnée par la poterie. Durant ses études à l’Université, il a appris la fabrication de la poterie avec son fundi El-had Boinali. Par la suite, il a continué son apprentissage avec un autre fundi, à Labattoir. Sa première création était un sheredzo.

Formateur et animateur, depuis de nombreuses années, dans l’association Wenka Culture, il transmet aujourd’hui sa passion, ses connaissances, ainsi que son savoir-faire dans la fabrication de la poterie à travers des formations, dans l’île, en particulier dans les établissements scolaires et les associations. Il accueille régulièrement des chantiers d’insertion.

Madame Toilahati CHYTI, fille de Haffoussoiti Moinache, et petite fille de Moidjoumoi Djaha, est née à M’zouazia (Sud de l’île). Habitante de la commune de Bouéni, dans le village de Majimeouni, elle a hérité du savoir-faire et de la technique de fabrication des objets de poterie, via sa grand-mère, Moidjoumoi Djaha, dans les années 1990. Elle pratique la poterie par passion. La transmission s’est faite de la grand-mère à la mère, et de la grand-mère à la petite fille.

Pour Madame Toilahati C., « les autorités doivent accompagner les pratiquants et les artisans pour faire connaître la technique de fabrication artisanale. Il s’agirait de ne pas mettre l’aspect financier en avant mais de plutôt mettre l’accent sur la valorisation et la préservation du savoir-faire ».

Des structures associatives comme Mlezi font appel à ses services pour qu’elle montre sa technique aux jeunes à mobilité réduite.

La technique transmise par sa grand-mère reste la plus ancestrale. Elle doit donc être préservée.

L'essentiel du contenu relatif aux repères historiques relève des travaux du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières).

Dès les premières traces d’occupation humaine à Mayotte, aux VIIIe-Xe siècles, de la poterie fabriquée localement se retrouve sur les sites archéologiques. Ces poteries constituent d’ailleurs le principal fossile directeur qui permet d’obtenir une datation relative lors de la fouille, qui peut se préciser grâce au C14. Généralement, il s’agit de poteries culinaires ou de stockage, parfois utilisées dans le domaine funéraire.

Les premières recherches archéologiques menées à Mayotte au milieu des années 1970 par Susan KUS et Henry T. WRIGHT se sont appuyées sur les différents faciès céramiques observés en prospection pour jeter les bases d’un phasage chronologique, lui-même adossé aux observations faites dans le Canal du Mozambique (archipel des Comores, Afrique de l’Est, Madagascar). Ce phasage s’est progressivement précisé, grâce aux travaux de plusieurs archéologues, en particulier Claude ALLIBERT et Henri Daniel LISZKOWSKI, sur différents sites de l’île.

En 2018, dans le cadre de sa thèse de doctorat, Martial PAULY a donné une version actualisée des sériations chrono-typologiques de la céramique locale. La plus ancienne phase (IXe-XIe), appelée « phase Dembéni », est commune à l’ensemble de l’archipel des Comores et se caractérise par une céramique locale le plus souvent carénée avec un décor d’impression de coquillages « en arca », ou des incisions géométriques à chevrons, parfois recouvertes d’un décor graphité ou d’engobe rouge. Au cours des XIe-XIIIe siècles (« phase Hagnoudrou »), ces mêmes décors « en arca » subsistent mais d’autres apparaissent : incisions verticales, impressions punctiformes et ongulaires. Les décors graphités disparaissent, mais ceux à engobe rouge se rencontrent encore, en particulier sur des coupelles à bords dentelés typiques de Mayotte.

Une rupture, encore mal comprise, s’opère au XIIIe-XIVe siècles (« phase Acoua »). Ce basculement est visible dans la céramique locale par l’abandon des impressions de coquillages et des incisions géométriques : apparaît en revanche un type de céramique à carène proéminente et décors modelés en côtes et mamelons. Au XVe siècle, se met en place un sultanat à Mayotte, dont la capitale se fixe à Tsingoni, toponyme qui a été retenu pour nommer cette nouvelle phase (XVe-XVIIIe siècles). Les céramiques locales de cette période sont toujours de forme carénée, auxquelles s’ajoutent des plats à bords droits et à lèvres détourées et pincées. Les décors sont généralement des stries, des lignes de points, des incisions horizontales ou des décors peignés. L’engobe rouge ou noire se retrouve ainsi que les décors graphités mais plutôt à la fin de la période.

Du milieu du XVIIIe siècle jusqu’au milieu du XIXe siècle (« phase Tsoundzou »), Mayotte connaît de profonds bouleversements géopolitiques : d’abord, avec l’abandon de Tsingoni et de Grande Terre sur fonds de razzias malgaches et de rivalités avec les autres îles des Comores, conduisant au repli du sultanat à Dzaoudzi, puis, avec la cession de l’île de Mayotte à la France, en 1841. Dans la céramique locale se retrouvent toujours les formes carénées, décorées de larges incisions géométriques, ainsi que le type à lèvres détourées et pincées apparues lors de la phase précédente. Ces types perdureront ensuite jusqu’au XXe siècle, avec un retour des décors d’impression de coquillages « en arca. »

Ces poteries locales se retrouvent très tôt en association avec des céramiques importées, ce qui aide à les dater et témoigne de larges contacts avec le reste de l’océan Indien. Lors de la phase Dembéni, la céramique locale se retrouve avec de la vaisselle sassanido-islamique ou chinoise, ainsi que de la TIW est-africaine (une variété de poterie) ou des vases malgaches en chloritoschiste. Ces derniers se rencontrent encore lors de la phase Hagnoundrou, avec de la céramique islamique dite « à sgraffiato », puis lors de la phase Acoua en association avec des céladons chinois et des productions yéménites « noires et jaunes ». Les productions islamiques monochromes sont plus fréquentes lors de la phase Tsingoni, mais surtout la porcelaine chinoise bleu et blanche. Quant aux productions européennes, elles peuvent se rencontrer dès le XVIIIe siècle, mais sont évidemment plus fréquentes à partir du XIXe, notamment les productions françaises.

En 2004, le BRGM a produit une étude pour mettre en évidence les ressources en matières premières pour la fabrication de produits en terre cuite et céramique sur l’île de Mayotte. Des gisements étaient déjà utilisés depuis les années 1970-1980 pour fabriquer des briques en terre cuite (Tsimkoura) ou en terre comprimée. Une importante variété d’argile pouvant se prêter à ce type de production avait été relevée sur Grande Terre, notamment une couche d’argile très prometteuse pour une industrie artisanale de la poterie à Barakani.

La fabrication actuelle utilisée par les artisans-es locaux reste ancestrale. Elle se rapproche plus de la technique pratiquée dans la zone de l'océan Indien à Ambilobe à Madagascar et au Burkina Faso dans la côte ouest-africaine. C’est une technique de fabrication sans l’usage d’une tour. La boule d’argile est ainsi façonnée en utilisant la paume de la main. Les matériaux et les outils employés demeurent inchangés, ce qui a permis de préserver une manière de faire et confère aux objets leur valeur artisanale.

Vitalité

Globalement, la fabrication et l'usage de la poterie est en régression. A l'instar de nombreux pays où existe la pratique de la poterie, l'arrivée massive de nouveaux contenants industrialisés, en métal ou plastique, a relégué la poterie à un objet décoratif pour les classes moyennes et supérieures. C'est pour celles-ci la possibilité de nouer avec le passé sans faire le travail de fabrication, en amont. La poterie devient un ornement de la terrasse, du salon, de la chambre... Pour les catégories sociales moins aisées, la poterie continue de servir d'ustensile de cuisine pour confectionner des plats traditionnels et les conserver.

Ce phénomène de standardisation est favorisé par l'évolution de la structure des ressources financières des ménages mahorais, notamment avec la création de nouveaux besoins, l'apparition d'une classe moyenne et supérieure, et de revenus sociaux. L'économie de proximité se confronte à une forme d'abondance propre à la société de consommation. Il est moins nécessaire de connaître et transmettre des savoirs autonomes. De fait, la fonction d'artisan-e de la poterie diminue et on assiste à la disparition progressive des détenteurs des savoirs qui vieillissent.

On peut, toutefois, constater un regain d’intérêt depuis un peu moins de dix ans. Il est dû à l'émergence d’artisans-es conscients-es de la valeur culturelle et patrimoniale de la pratique. Il s'agit tout autant de femmes et d'hommes, nouveaux ou confirmés, qui cherchent à perpétuer ledit savoir faire. Une des initiatives qui illustre ce regain, la création de la maison de l'artisanat à Sada, ou encore les ateliers de transmission (avec vente) qui se déroulent à la maison de madame Taambati Moussa, à Bouéni.

L'arrivée de Juliette Pelourdeau avec la poterie sur tour constitue une émulation supplémentaire pour la poterie traditionnelle.

Menaces et risques

Malgré ce regain, la situation reste très fragile. Nous relevons plusieurs menaces :

1 – le regard porté sur la pratique est sa principale menace. C'est une activité difficile qui demande de la force, du courage et de la patience. Elle ne rapporte pas. Ce n'est pas attractif pour les jeunes.

2 - le changement des modes de vie de la population mahoraise. Elle tend au fil du temps à se conformer aux sociétés industrialisées (accélération des rythmes, création de besoin, création de dépendance pour se loger, se vêtir, manger, soigner...),

3 – la consommation de masse et l'usage de contenants en bois, métal et plastique à la fois moins coûteux et surtout manufacturés (disponibilité régulière),

4 - la raréfaction de la ressource naturelle. On en trouve sur quelques sites comme à Sohoa, Mangajou, Sada, Mtsanyouni, Majiméouni et à Bouéni. Ces sites connaissent une forte érosion. L’influence humaine joue un rôle croissant dans la morphodynamique côtière. En effet, dans un contexte de fort développement démographique et économique, les pressions anthropiques s’intensifient et conduisent à la destruction des systèmes côtiers. Premièrement, l’impact peut être direct, en ce qui concerne les longues périodes de dessablage, au cours desquelles les dépôts de sable côtiers sont librement exploités pour la construction, perturbant ainsi l’équilibre du système sédimentaire morphologique (Stieltjes 1982). L'arrêté préfectoral n°698, du 30 novembre 1982 a finalement interdit le prélèvement des sables marins.

Deuxièmement, les humains interfèrent également indirectement avec la morphogenèse côtière. En amont, sur les pentes, ils accentuent l’érosion des sols par les activités agricoles (brûlis et surpâturage après brûlis) et les travaux de terrassement (remblai et déblai), fragilisant les terres et intensifiant l’apport du fleuve au littoral. Sur la frange littorale, la construction progressive d'aménagements pérennes (logements, ouvrages de protection, infrastructures portuaires et touristiques, routes, etc.) contribue à l’artificialisation du littoral et à la perturbation des transferts sédimentaires.

5 – les détenteurs de savoir vieillissent et se font de plus en plus rares. Ils estiment manquer de soutien et de reconnaissance.

6 - La concurrence est amenée par de nouvelles techniques de production et des matériaux modernes qui sont vécus comme des menaces susceptibles de supplanter la pratique de la poterie traditionnelle.

Modes de sauvegarde et de valorisation

Il existe diverses actions qui permettent de sauvegarder et valoriser la poterie traditionnelle de Mayotte :

- action de transmission : cours de poterie avec l’association Wenka culture,

- le travail de collecte et de conservation engagé par le MuMA (Musée de Mayotte) pour enrichir sa collection à partir des objets des différents sites archéologiques,

- la mise en place des chantiers d’insertion dans les établissements scolaires par les associations et les artisans-es,

- la Maison de l'artisanat à Sada : elle est ouverte du lundi au samedi et ce sont les artisanes qui assument l'accueil et la confection sur place et la vente de leurs produits. La Maison de l'artisanat vise à mettre en commun les moyens et à développer l'autonomie des artisanes,

- fabrication et mise en vente à la demeure de Mme Taambati MOUSSA à Bouéni qui tient des chambres d'hôte. Elle utilise la poterie pour les repas qu'elle prépare pour les touristes,

- les forums des métiers organisés dans l'île, selon des initiatives personnelles, ont aussi pour but de mettre en avant le savoir-faire traditionnel mahorais (salon de l'artisanat depuis 2013). C’est également l'occasion pour les artisans-es de vendre leurs produits.

Actions de valorisation à signaler

- La Maison de la céramique (entreprise située à Doujani, quartier de Mamoudzou) : lancée en juin 2019, elle met en valeur de la céramique rare et projette de créer une école dédiée à Madagascar et des ateliers de fabrication sur trois territoires (Mayotte, Madagascar et la Grande Comores),

- le Salon de l'artisanat, organisé annuellement par la CCI Mayotte, en partenariat avec les autres CCI de la région indianocéanique (depuis 2013),

- la présence de la poterie traditionnelle de Mayotte (ateliers et vente) lors des manifestations nationales telles que les JEP (Journées européennes du patrimoine) et JNA (Journées nationales de l'archéologie),

Modes de reconnaissance publique

- le Festival des Arts Traditionnels de Mayotte, organisé annuellement par le Conseil départemental de Mayotte, met en outre à l’honneur les potiers et leurs savoir-faire (remise d'une œuvre lors de la commémoration de l'abolition de l'esclavage).

L’art de la poterie est confronté à plusieurs difficultés. Nous relevons principalement celle de la transmission, de la mise en visibilité, de l’accès à la ressource et du développement économique. Le plan de sauvegarde envisagé est issu à la fois des entretiens avec les praticiens-nes et les représentants-es des institutions, notamment la direction des affaires culturelles (DAC) de Mayotte

et la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS) de Mayotte et tente d’apporter les premières réponses. Il contient deux axes structurants :

L'éducation artistique et culturelle :

Le premier axe consiste à structurer avec la délégation académique à l’éducation artistique (DAAC) et la DAC, un projet d’éducation artistique et culturelle. Il s’agit de sensibiliser les plus jeunes à l’existence de ces savoir-faire patrimoniaux avec l’intervention directe des praticiens-nes. L'accent sera mis sur le développement culturel et la valorisation du PCI. Un travail de sensibilisation à la protection de l’environnement sera conduit avec la fédération mahoraise des associations environnementales (FMAE). Cette transmission sera assurée par la découverte de la matière première, des sites et des différentes techniques de fabrication de la poterie. Cette sensibilisation par l’immersion et l’échange favorisera l’intérêt voire participera à faire émerger des vocations.

La DAC et le musée de Mayotte ont signé une convention qui encourage la transmission et la valorisation tout en mettant en place :

- Des outils de médiation pour les différents publics, y compris le public scolaire,

- Une campagne de recherches complémentaires avec des universitaires,

- Des ateliers d’initiation à la fabrication d’objets de poterie,

- Des tables-rondes pour échanger sur l’art de la poterie,

- L’acquisition de la documentation,

Un parcours de sensibilisation pour les élèves sera mis en place. Des visites sur les sites permettent de faire un travail sur les différents dispositifs à mettre en place, pour diminuer l'envasement et la détérioration des lieux.

Le département soutiendra la création d’une exposition sur la poterie au musée de Mayotte (MuMa) avec des propositions d’ateliers. Ce sera l’occasion de faire venir les praticiens-nes et de permettre un temps d’échange. Des rencontres intergénérationnelles seront programmées avec les centres communaux d’action sociale (CCAS) afin de partager les connaissances. Trois objectifs seront visés :

- Faire connaître ce savoir-faire par l’initiation à l’utilisation des outils et des matériaux bien spécifiques,

- Acquérir les bons gestes du processus de fabrication,

- Aller à la rencontre des œuvres.

Démarche de développement économique pour le territoire :

Pour aller plus loin, nous soumettons un second axe de partenariat avec le monde de l’économie social et solidaire, en engageant avec la CRESS une démarche de développement économique pour le territoire. Il s’agit de mener des réflexions sur l'entrepreneuriat culturel avec les chambres consulaires. Cela devrait mener à un groupement en coopérative qui accompagnerait le changement de mentalité et soutiendrait les praticiens-nes, en engendrant des biens et des services qui vont répondre aux besoins du territoire. La filière doit trouver sa place dans l'économie sociale et solidaire. L’art de la poterie comme le reste des compétences artisanales, doit bénéficier des aides à la création, des aides publiques et un véritable accompagnement sur la structuration et la formation. En effet les praticiens-nes souhaitent avoir une activité professionnelle. La question de l’entreprenariat devient incontournable. Une co-construction avec les différentes institutions du département doit permettre d’aider les acteurs à trouver un modèle économique. Actuellement, la CRESS qui est un organe du conseil départemental est dédiée au soutien de toute création entrepreneuriale ou associative dans une démarche de création, d’insertion et de professionnalisation de personnes à la recherche d’emploi. La structure est un moteur essentiel dans le développement des emplois à caractère social et solidaire.

Aujourd’hui la CRESS propose un accompagnement pour la structuration de la filière par :

- la mise en place d’une coopérative,

- la création du musée de la poterie à Mayotte,

- la mise en place des activités périscolaire via une forme de structure d'économie sociale et solidaire pour développer davantage la filière,

- et l’incitation à se former via des structures d’insertion telle que Wenka-Culture.

Dans le même esprit, la DAC soutient ce plan et propose de financer l’intervention d’un professionnel de l’accompagnement.

Suite à l’inclusion de « l’art de la poterie de Mayotte » à l’Inventaire national du PCI, la DAC participera à la mise en place d’un évènement festif sur la poterie et contribuera à l’édition d’un guide artisanal.

Chahidi ABDALLAH

Toilahati CHYTI

Ben Said HOUMADI

Said Ali Balka KASSIM

Haffoussoiti MOINACHE

Taambati MOUSSA

Anlimouddine MOUTOURAFFI (Association Wenka Culture) Omar SAÏD (Association Wenka Culture)

Juliette PELOURDEAU

Mariame SOILIHI

Kamaria TAMOU

Naymi YOUSSOUFA

Récits liés à la pratique et à la tradition

Haffoussoiti MOINACHE, Majiméouni

« Ma mère détenait le savoir-faire de sa mère. Elle allait dérober l’argile (ddongo) de sa mère et se cachait pour pratiquer la poterie. Sa mère lui disait de ne pas gaspiller son argile. « Maman je souhaite apprendre », disait-elle, et un jour, elle a fabriqué un objet et elle a demandé à sa mère de le rendre beau ; elle observait sa mère en train de faire. Elle a retenu et elle a continué à pratiquer. Elle n’arrêtait pas de suivre sa mère, pour récupérer l’argile et aussi pendant la cuisson, et la fabrication. C’est comme cela qu’elle a appris. Elle n’est pas partie apprendre ailleurs. Quand sa mère est décédée, elle a continué de produire les ustensiles et d’autres objets. Et c’est à partir de là que j’ai commencé à apprendre : elle était malade. J’allais [donc] lui chercher les mabvindro. J’ai débuté par la cuisson. J’ai arrêté car ma mère était malade et personne ne venait, et je n’avais pas d’accompagnement derrière.

On trouvait des objets en terre dans tous les coins de la maison : comme le mutsungi pour la conservation et la fraîcheur de l’eau à boire, ou le biya pour la cuisson de l’eau chaude dans les toilettes ».

Toilahati CHYTI, Majiméouni

« Si, moi, en tant que petite fille, je ne me lève pas pour la préservation de ce savoir, personne ne le fera. Je souhaite continuer à pratiquer. Je ne souhaite pas que nous mettions le savoir-faire de ma grand-mère en oubli. Celle-ci produisait tous types d’objets comme les objets de décoration. Quand on allait aux champs de notre fundi, je prenais la terre à cet endroit pour ma grand-mère. Elle était contente. Maintenant, c'est devenu un quartier résidentiel. Mais pour une bonne qualité, c’est à M’bouanatsa. De nos jours, je prends toujours la terre à la plage de Mbouanatsa, et le propriétaire ne m’embête pas. La majorité des pratiquant (s) (es) sont passés par ma grand-mère et moi. Je travaille avec les associations comme « Mlezi maore » ; je partage le savoir avec les autres, les associations. J’ai revu un peu la technique : je trempe d’abord l’argile, je la filtre et je la fais sécher, car l’argile récupérée sur les plages est salée. J’ai retenu que pour savoir où se trouve l’argile sur les plages, [il faut chercher] la présence du sable noir. Pour que l’objet ne casse pas, il faut utiliser de la noix de coco, en cuisinant avec celle-ci, pour obtenir un objet plus résistant. Nous devons nous unir pour la préservation du savoir-faire qui reste notre patrimoine. »

Chahidi ABDALLAH, Tsimkoura

Héritière du savoir et du savoir-faire de sa grand-mère, elle rencontre des difficultés pour la matière première :

« J’ai appris la poterie avec ma grand-mère, Fatima Ousséni, dans mon village à Tsimkoura. On allait creuser la terre, on la pilait avec les restes des ustensiles qui n’étaient plus utilisables. On fabriquait différents objets comme le shimbiya, le sheredzo, le kuveti. Je sais toujours en fabriquer, car je l’ai appris depuis mon jeune âge. Aujourd’hui, nous avons du mal à obtenir l’argile. Là où se trouve la terre, les propriétaires ont construit des maisons en dur. Il existait des objets de tailles différentes. Ces objets, nous les utilisions dans notre quotidien, surtout en cuisine et lors des festivités. Je possède encore une jarre (biya) que je n’utilise plus, mais je la conserve car c’est ma grand-mère qui me l’avait offerte. »

Taambati MOUSSA, Bouéni

Elle est considérée comme la gardienne du patrimoine, à travers ses expositions et ses différentes démonstrations sur la culture et la valorisation du patrimoine, lors de différentes manifestations culturelles dans l'île et à l’extérieur. Elle continue la pratique sur la poterie.

« Née en 1964, je suis mariée avec quatre enfants. J’aime la poterie car c’est notre patrimoine, nous l’avons hérité de nos parents. À l’époque, nous n’avions pas de marmite en acier, c’est avec ça qu’on cuisinait et qu’on mettait le repas. On conservait l’eau à boire et aussi de l’eau pour les toilettes (Biya la muraɓani).

Pour moi, c’est notre patrimoine. Et nos parents ne sont plus de ce monde. Je me suis dit qu’il faut qu’on continue à l’utiliser, même si ce n’est pas comme eux le faisaient, pour que ça ne disparaisse pas. Car nos enfants ne connaîtront pas tout ça si nous ne laissons pas de trace. C’est pour ça que j’aime ça. Je ne le fais pas pour gagner de l’argent, mais plutôt pour valoriser notre patrimoine pour que ça ne soit pas perdu. C’est le plus important pour moi. Je m’oblige et me donne du courage pour la préservation.

Les gens aiment bien. Toutes les personnes venant chez moi, demandent à avoir une marmite en terre. Maintenant la marmite est utilisée pour cuire les médicaments traditionnels. Ainsi, si une personne a du mal à guérir, elle doit utiliser une marmite en terre cuite pour cuir son médicament, car si elle utilise une marmite en acier, cela ne fonctionnera pas [c’est-à-dire, son traitement ne sera pas aussi efficace]. C’est le cas par exemple des personnes possédées par des esprits (Djin).

Nous qui fabriquons les marmites, c’est nous qui les aidons. Tous les jours des personnes font des va-et-vient pour les commandes de marmites pour médicament (nyungu ya ɗalawo). Si je n’en fabriquais pas, ça aurait posé un problème. »

Anlimouddine MOUTOURAFFI, association « Wenka culture », Mamoudzou

L’association « Wenka culture » forme les jeunes au sein de ses locaux situés à Kaweni, mais aussi dans les établissements scolaires. Anlimouddine M. est l’un des formateurs de l’association qui transmet le savoir-faire lié à la poterie, à travers des chantiers d’insertion :

« J’ai appris l’art de la poterie dans l’île voisine d’Anjouan, durant mon temps libre, surtout pendant les vacances scolaires. A l’époque j’étais en classe de terminale. J’ai découvert cette pratique par l’intermédiaire d’un ami. Ce dernier était en apprentissage. À la suite d’un appel de sa part, je l’ai rejoint chez son fundi car il était tout seul. Une fois sur place, il m’a montré comment on mélangeait la terre et il m’a initié aux premiers gestes. Parmi les objets qu’il m’a montrés, il y a le sheredzo et à partir de là, j’ai commencé à pratiquer. J’ai fait d’autres formations en m’inscrivant dans des centres en Anjouan, et en même temps, j’allais toujours à l’école. J’ai eu mon Bac et je suis rentré à l’université. Dès que j’avais du temps libre, je faisais de la poterie. Avec le temps je me suis perfectionné tout en m’inspirant des dessins et des images. Les conseils et les critiques m’ont permis de m’améliorer tout doucement, jusqu’à ce que je sois capable de travailler tout seul, tout en me corrigeant. »

Saïd Ali Balka KASSIM, Labattoir

Kassim est un ancien plongeur en France métropolitaine. Il a fait le choix de quitter ses fonctions et de rentrer à Mayotte pour se concentrer à la poterie :

« J’ai commencé à travailler dans le domaine de la poterie, il y a plus de vingt ans avec mon maître (fundi) Said Mohamed Saïd. Nous avons travaillé ensemble, et à cette époque nous avons démarché au sein des institutions pour nous octroyer des aides et démontrer que ce travail a de la valeur pour Mayotte. Nous devons le préserver pour la génération future. La poterie tend à disparaître. Avant c’était avec Moidjoumoi de Sohoa, et maintenant nous sommes les remplaçants. Si j’arrête d’en fabriquer aujourd’hui, qui va en faire ? Qui prendra le relais ? Alors que c’est notre patrimoine, on cuisinait et on mangeait avec. Tous les Mahorais me connaissent, car je faisais du porte-à-porte, c’est un travail difficile et qui n’a pas de rentabilité, car je n’ai pas les outils nécessaires pour travailler. Le travail n’est pas assez valorisé, en tant qu’artisan, nous sommes assez nombreux à Mayotte. Nous devons laisser des héritiers sur ce savoir. A Sohoa, il y a que la petite fille de Moidjoumoi qui détient encore le savoir-faire, mais qui l’a délaissé par faute de temps. Pour moi c’est un choix de travailler la poterie ».

Juliette PELOURDEAU, Pamandzi

« Travailler la terre donne une émotion particulière ; il faut être en dialogue et en négociation avec celle-ci. »

Inventaires réalisés liés à la pratique

Photothèque réalisée par le Département en 2017 reprenant les enquêtes du MuMa ainsi que les résultats des campagnes des fouilles archéologiques.

Bibliographie sommaire

Patrice COURTAUD, Fabien CONVERTINI et Mohamed M’TRENGOUENI, « L’ensemble funéraire de Bagamoyo (Petite-Terre, Mayotte) : premiers témoignages des populations musulmanes de l’île » in Cimetières et identités, Bordeaux, Ausonius Editions-Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2015

Direction des Affaires Culturelles de Mayotte, « Les Quarante ans de fouilles à Mayotte », Mayotte, coll. « Les patrimoines cachés », 2017

Thierry MESAS (coord.) -Archives départementales de Mayotte, « Patrimoines de Mayotte », novembre 2014

R. MOURON, J. Ph RANÇON, « Inventaire et perspectives de valorisation des roches et minéraux industriels à Mayotte », Rapport BRGM R 4069699 SGR/OI 23, Mayotte, août 1999

R. MOURON, « Schéma des carrières de Mayotte », Rapport BRGM/RP 51723-FR, Mayotte, juillet 2002

Stéphane PRADINES, Hélène RENEL, Danael VEYSSIER, « Ironi Be (Dembeni, Mayotte)», Rapport de mission, 2015

Martial PAULY, « Acoua, archéologie d’une communauté villageoise de Mayotte (archipel des Comores) : peuplement, islamisation et commerce océanique dans le sud-ouest de l’océan Indien (XIIe-XVIe siècles)», Thèse de Doctorat, 2018

C. SPENCER, R. MOURON, J. Ph RANÇON, « Mise en évidence de ressources en matières premières pour la fabrication de produits en terre cuite et céramique sur l’île de Mayotte », Rapport BRGM/RP 53144-RF, Mayotte, juin 2004

Danielle TALLON, « Poteries d’hier et d’aujourd'hui », Brochure du CMAC, Mayotte, 1987.

« L’Archipel des Comores et son histoire ancienne. Essai de mise en perspective des chroniques, de la tradition orale et des typologies de céramiques locales et d’importation » in Réseaux globaux, réseaux locaux, juin 2015

Filmographie sommaire

« La poterie de Mayotte », documentaire réalisé en 2017 par le Conseil départemental

Sitographie sommaire

RAS

Praticien(s) rencontré(s) et contributeur(s) de la fiche :

Toilahati CHYTI ; Mère au foyer et artisane

Majiméouni, commune de Bouéni

Said Ali Balka KASSIM ; Artisan

Labatoir

Houfrane BATCHO ; Artisane

Sohoa, commune de Chiconi

Taambati MOUSSA ; Artisane et commerçante

Bouéni

Métadonnées de gestion :

Rédacteur(s) de la fiche :

Hidaya CHAKRINA ; Directrice de la Culture et du Patrimoine, membre de la Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture (CRPA)

hidaya.chakrina@cg976.fr

ASSANI Moinaydi ; Médiatrice Culturelle, Conservatrice des antiquités et objets d’art (CAOA), Conseil départemental

moinaydi.assani@cg976.fr

BOINAÏDI Achoura ; Cheffe du Service Conservation et Recherche au Musée de Mayotte (MuMa)

achoura.boinaidi@cg976.fr

CHANFI Arbabiddini ; Enquêteur

arbabiddine.abdou-said@cg976.fr

MÉLA Moiniloulou ; Stagiaire à la Direction de la Culture et du Patrimoine, étudiante en Master 2, Université Toulouse-Jean Jaurès

lou96mel@gmail.com

Enquêteur(s) ou chercheur(s) associés ou membre(s) de l’éventuel comité scientifique instauré

ALENDROIT Éric ; Chargé de mission à l'inventaire et patrimoine immatériel, Région Réunion – Direction culture et sports – formateur à la méthodologie de l’inventaire PCI, supervision de l’inventaire, relecture et corédaction.

TOURNADRE Michaël ; Ingénieur chargé du patrimoine, Direction des affaires culturelles de Mayotte

ASSANI Moinaydi ; Médiatrice culturelle au Conseil départemental de Mayotte - Direction de la Culture et du Patrimoine, Conservatrice des antiquités et objets d’art (CAOA)

CHANFI Arbabiddini ; Enquêteur au Conseil départemental de Mayotte - Direction de la Culture et du Patrimoine

BOINAÏDI Achoura ; Enquêtrice, Cheffe du Service Conservation et Recherche au Musée de Mayotte

Lieu(x) et date/période de l’enquête

2017 : Bouéni (avril), Majiméouni (mai) et Labattoir (juin), 2020 : Bouéni et Bambo ouest (septembre)

2021 : Kawéni (octobre)

2023 : Kawéni (janvier), Pamandzi (février), M’zouazia et Majiméouni (mars)

Données d’enregistrement

Date de remise de la fiche

20 mars 2024

Année d’inclusion à l’inventaire

2024

N° Ministère de la Culture

2024_67717_INV_PCI_FRANCE_00541

Identifiant ARKH

<uri>ark:/67717/nvhdhrrvswvksrc</uri>

Comment contribuer à l'inventaire : la méthode : http://pcilab-new.huma-num.fr/contribuer

Accéder à la fiche sur Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mayotte